それではいよいよ、古墳デビュー日のレポートをお伝えしますが、いま当時のレポートを読むと、あまり詳細に書いていません。

意外と撮った写真も少ないです。

時間の都合でそれほど長く滞在していなかったのもありますが(博物館込みで約90分の滞在)、当時はまだ古墳を見る目ができておらず、要領を得た写真を撮ることもできなかったようです。

ですので、多少はレポートを補足する必要があるかもしれませんが、とりあえずご報告します。

しかしそれにしても、当時のレポートを読んだり写真を見返すと、すっかり忘れていた様々なことが思い出されるので、やはり簡単でも良いので探訪レポートは書いておいた方がいいですね。

⇒前回の記事はこちら

都萬神社を出た後、西側の稚児ヶ池へ向かいます。

おや、この空間は何でしょう?

「御舟塚」ですか。

ニニギに関するものですね。

県道318号線に出て北上、坂を登って行くと、右側(東側)の眺望が開けてきます。

いい眺めですね。

遠くの山は何という山でしょうか。

都萬神社から20分ほど歩き、西都原古墳群を示す石碑が現れました。

やっと着いたあ。

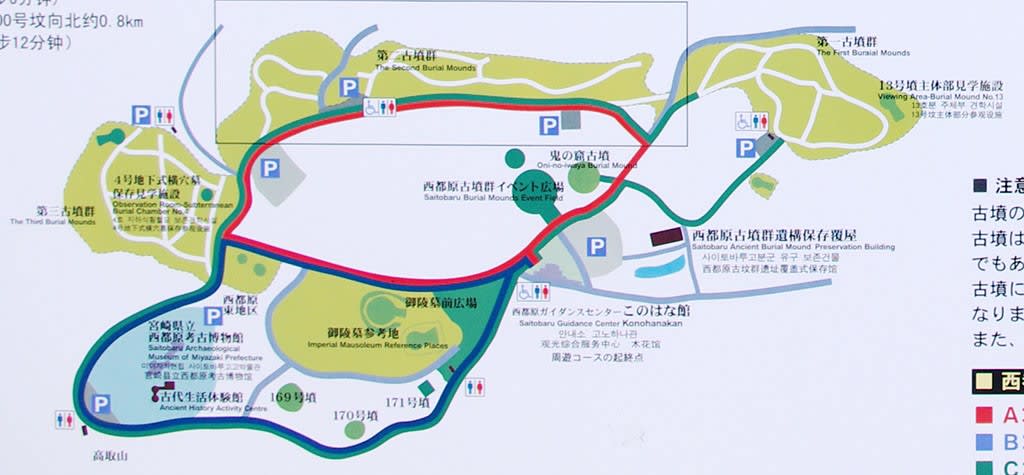

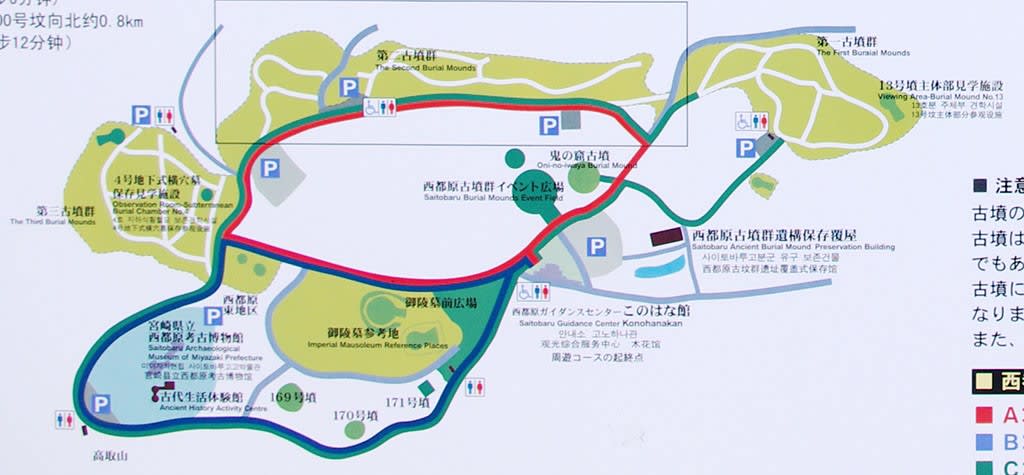

とりあえず、現在地を確認。

広いですねえ。

ここは第ニ古墳群の入口あたりか。

背後には古墳が!

車が邪魔ですが、駐車場なので仕方がない。

鬼の窟古墳ですね。

あとで行きましょう。

では、第二古墳群を歩きますよ。

まずは83号墳。

そっか、前方後円墳だったんだ。

全体が収まるように撮らないと。

いいねえ。

こちらは84号墳。

ていうか、さきほどの図には84号墳は無いのですが・・・

※後日註:あの有名な梅原末治先生の肩書が凄いことに後で気づきました(「無給」ですぞ!)

88号墳。

前方後円墳が続きますね。

おっと、結構大きな古墳が現れました。

90号墳です。

素晴らしー。

先ほどの都萬神社の境内に大山祇神社がありましたが、この90号墳は、大山祇の塚との伝承があります。

西都原古墳全域でも3番目の大きさを誇り、全長は96メートルの柄鏡型前方後円墳です。

91号墳の向こうには90号墳の後円部が見えます。

楽しー。

はるか前方に西都原考古博物館が見えますよ。

博物館との間には古墳がほとんど写っていませんが、ちょうど広場のような空間になっています。

博物館へ行く前にもう少し古墳を見ます。

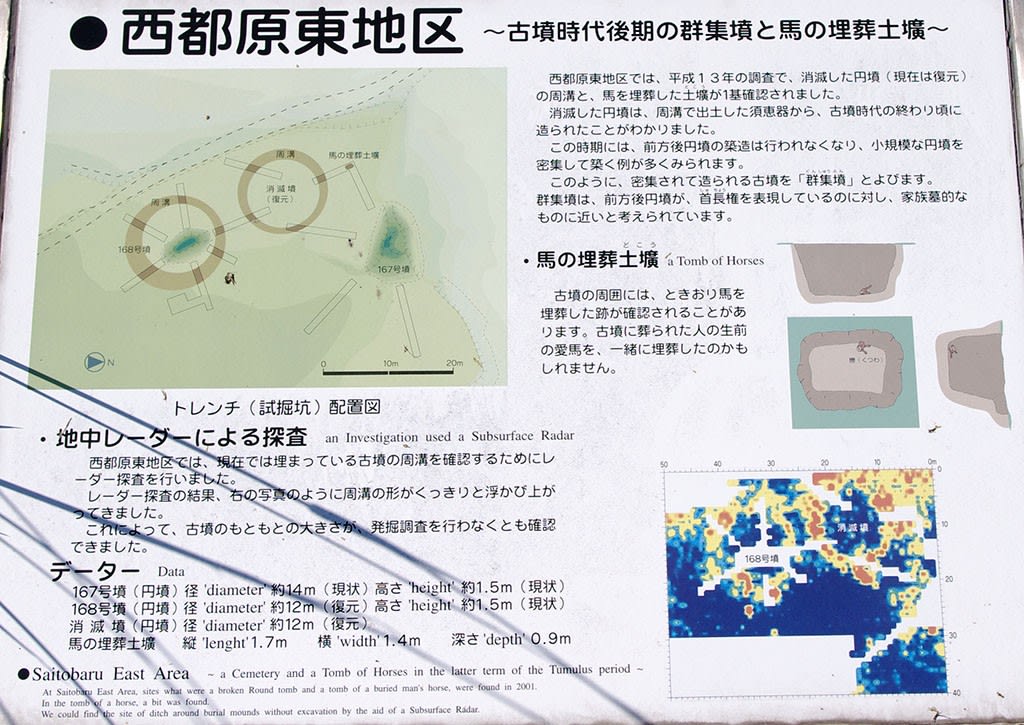

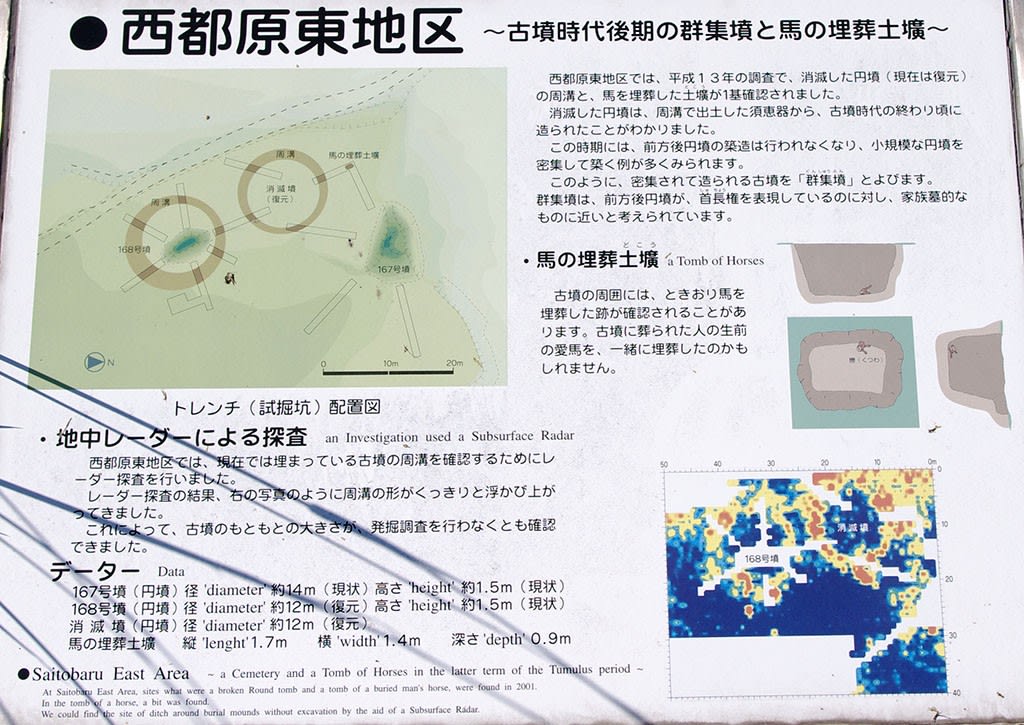

111号墳(円墳)の下には、横穴墓(4号地下式横穴墓)が作られており、小屋の中から遠隔操作のカメラで横穴墓内部が見れるようになっています。

ところが、機械の調子が悪いみたいで、カメラが動きません。

パネル展示でお勉強。

※後日註:探訪時は地下式横穴墓について興味が無かったのですが、現在ではこの特異な構造に大変興味があるため、このときパネルの写真を撮っておいた自分を褒めてあげたいです。

外に出て、古墳たちの横を抜けて博物館へ向かいます。

宮崎県立西都原考古博物館に到着。

ここも入館は無料ですが、さすが県立の施設だけあってかなり立派です。

でも中は演出のためか暗めになっています。

ところで、今日は夕方に高千穂に着こうと思っているので、実はあまり時間が無い・・・

博物館内も駆け足での見学となります。

ここはゆっくり見ようとすれば充分な時間が必要だということが分かりました。

最後にお土産コーナーで資料を物色して何点か購入し、次は、西都原古墳群で最大の男狭穂塚(おさほづか)・女狭穂塚(めさほづか)を目指します。

ほとんど小走りで南下していると、道の右手に何かの看板が見えてきました。

見ると、「男狭穂塚 女狭穂塚 陵墓参考地」とあります。

そうか、男狭穂塚・女狭穂塚は宮内庁が管理していて近づけないのか!

事前に本を読んでいたにもかかわらず、そのことがスッポリと頭から抜けていたのでした。

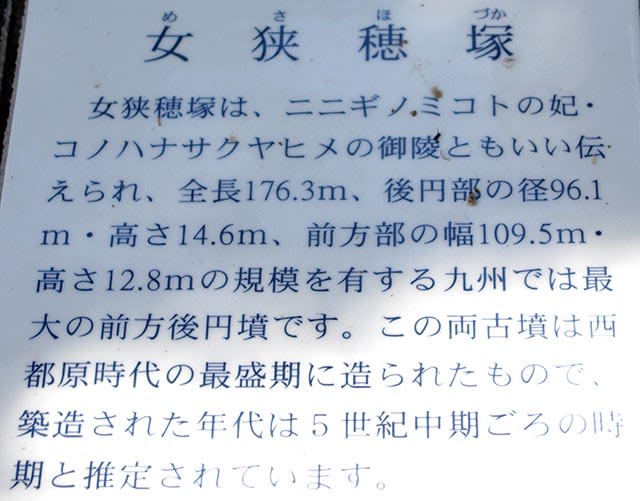

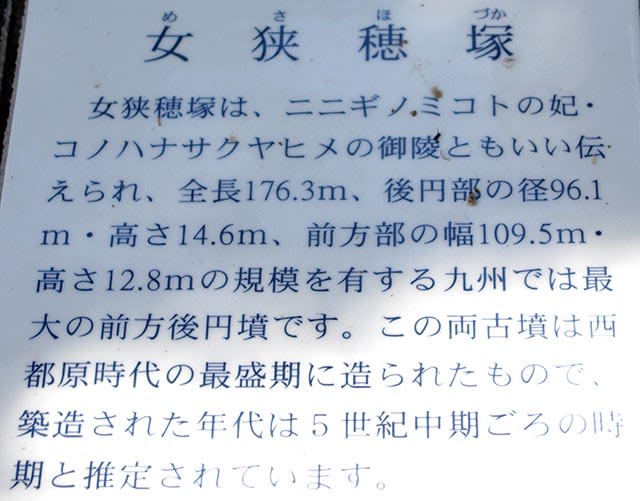

柵の外から女狭穂塚を眺めます。

西都原古墳群には311基の古墳がありますが、その中でも最大なのが前方後円墳の女狭穂塚で、全長は176.3メートルあり、その次の大きいのが帆立貝型古墳の男狭穂塚で、154.6メートルあります(大きさに関しては諸説があり、これは西都市歴史資料館でいただいた「展示解説資料集」によりました)。

男狭穂塚はニニギの墓、女狭穂塚はコノハナサクヤヒメの墓だという伝承があり、これについては非常に面白いことが色々想像できますが、また後日あらためて考察してみたいと思います。

上述のニニギ、コノハナサクヤヒメの伝承のほかに、男狭穂塚は諸県君牛諸井の墓、女狭穂塚はその娘・髪長媛の墓だという説もあります(『日本の遺跡1 西都原古墳群』)。

牛諸井と髪長媛は、『日本書紀』に記されている人物で、牛諸井は南九州地方の有力者で朝廷に仕えており、髪長媛は仁徳天皇の妃になった人物です。

男狭穂塚・女狭穂塚の築造年代は、5世紀の第2四半期の早い段階なので、牛諸井と髪長媛は、その時代にこれだけの巨大な古墳に葬られる歴史上の人物としてその資格を有しています。

ただし、景行天皇の妃に日向髪長大田根、応神天皇の妃に日向泉長媛の名がみえて、名前が似ていることから、言い伝えに混乱が生じている可能性があります。

もしかすると日向出身の妃はみな特に長い髪が美しいことが特徴でそういう名で呼ばれたのかもしれませんよ。

とりあえず最大の女狭穂塚古墳を見て一安心したのですが、実は私が西都原古墳群で一番見たかったのは、女狭穂塚の陪塚である171号墳です。

もう時間が無いので、駆け足で向かい、ほとんど観賞する時間もありません。

171号墳は、全311個のうち、何と唯一の方墳なのです。

なんで、方墳がひとつだけポツリとあるのか?

もうそれだけでロマン、ロマンティシズム全開であります。

でもそんなロマンに浸っている時間も無く、次に行きます。

※後日註:この探訪のあとのことになりますが、2015年10月に宮崎県教育委員会が101号墳が方墳であることを発表しました。

最初に車が邪魔だった「鬼の窟」を見ておかないとなりません。

鬼の窟は遠くからも花で囲まれているのがわかり目立ちます。

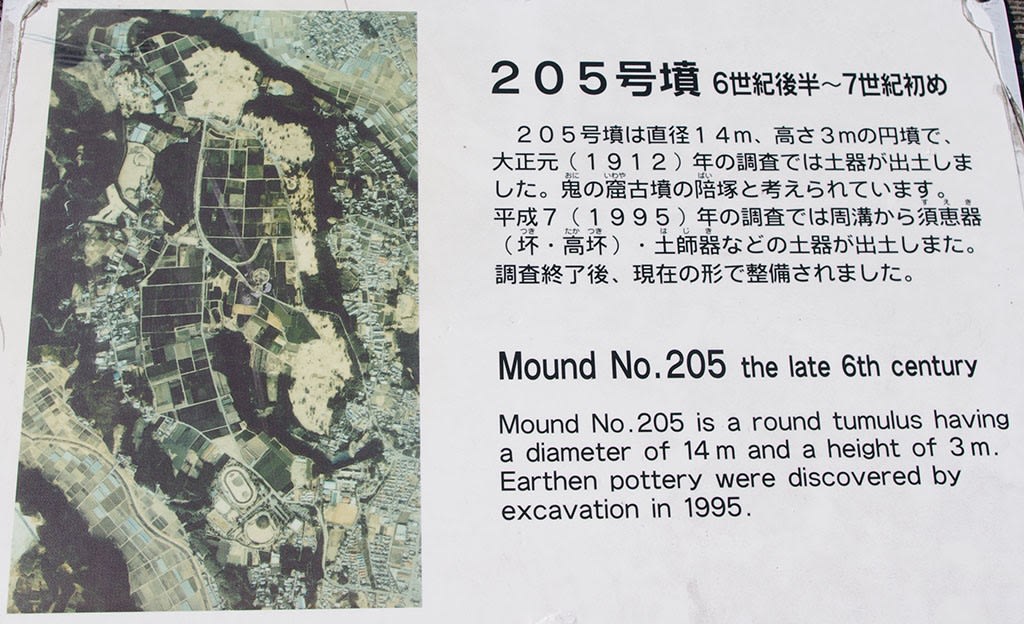

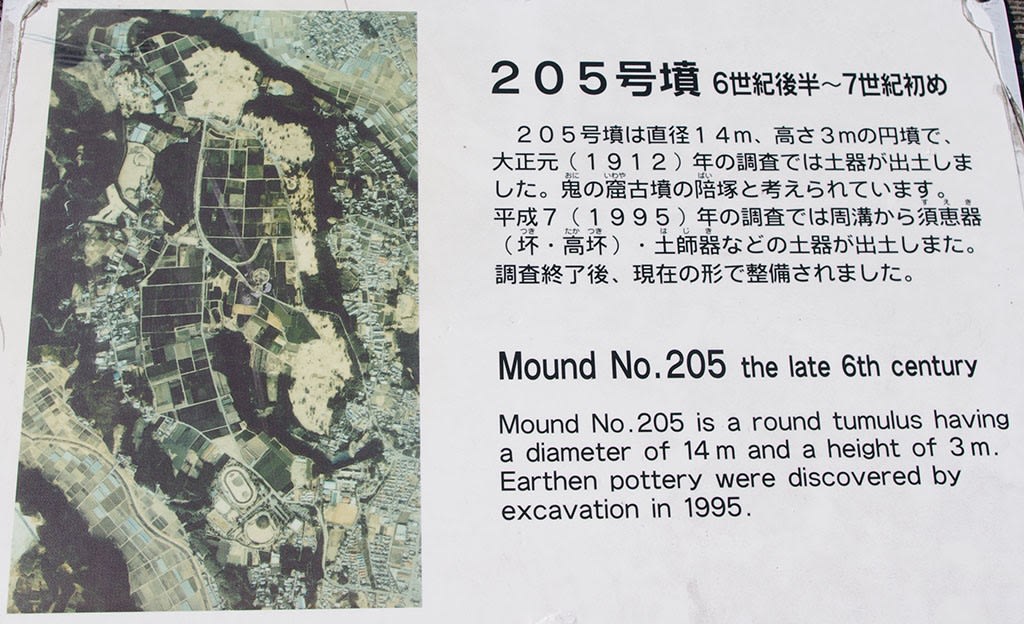

鬼の窟古墳は、土塁に囲まれた珍しい円墳で、直径は37メートル、6世紀後半から7世紀前半の、西都原の最後の首長の墓と言われています。

歴史学的にはそういうことなのですが、言い伝えとしては、ここに住む鬼がコノハナサクヤヒメに恋をして、一晩で窟を作ったという話が伝わっています。

鬼の伝承というのは、だいたいヤマト王権に敵対した勢力の話であることが多いので、ここも色々考えると面白いことがあるのですが、やはり今日のところはじっくり考えずに先に進みます。

早くバスセンターに戻らないといけない。

本当は、昼飯をどこかの定食屋でとりたいと思っていたのですが、今日はその時間が無いです。

道中、ありがたいことにセブンイレブンがあったのでサンドウィッチなどを購入。

バスセンターに着くと急いで昼飯を摂り、13時30分発のバスに搭乗しました。

ところで、『続日本紀』の文武3年(699)12月4日条によると、政府は太宰府をして、三野・稲積の二城を修築させました。

この二城は、北九州説と南九州説があって、古代の城や柵と地名との一致や、政府の南九州進出の政策などからして、三野城を日向国児湯郡三納郷(西都市)、稲積城を大隅国(この時点ではまだ国はない)桑原郡稲積郷(鹿児島県国分市周辺)とする南九州説が有力です(『宮崎県史 通史編 古代2』)。

西都は日向国の国府が置かれた場所で、古墳時代のあとも引き続き繁栄し、日向国の中心地となっていきます。

今度は佐土原では無く、高鍋へ向かいます。

こういう地方の駅って好きなんだよなあ。

高鍋は中世の頃は財部と呼ばれ、嘉吉2年(1442)頃は、土持兼綱が領主でした。

兼綱は裳広解大明神を再興しています。

その土持氏が領する財部の隣の都於郡(西都市)には伊東氏が居り、婚姻関係を結びつつもお互い腹の内を探りあう状況でした。

康正2年(1456)には、県(延岡)の土持宣綱と財部の土持兼綱は、伊東家の家督を相続した祐堯に敵対して牛山に陣を進めましたが、兼綱は伊倉の渡しで討たれてしまいました。

駅のホームでしばらく待っていると、14時36分発の「にちりん」が入ってきましたよ。

にちりんに乗りこむと、ココアを飲みながら車窓を眺めます。

右手はずっと海です。

途中、ある川を渡るときに「耳川古戦場」とかいう看板が目に飛び込んできました。

おー、ここが有名な耳川の合戦が行われた場所か!

耳川の戦いは天正6年(1578)に行われた、大友氏と島津氏との戦いです。

この戦いで敗れた大友氏は、大きく勢いを減じることになり、逆に勝った島津は九州制覇に拍車が掛かりました。

そうこうしているうちに、15時16分、電車は延岡に着きました。

15時30分のバス(急行)に乗り、今日の宿を取っている高千穂に向かいます。

急行バスは新しいバイパスを通って行くのでスイスイ進み、やがて五ヶ瀬川の支谷の渓谷をいくつか越え、高千穂の町に入って行きます。

約1時間ほどで高千穂に着いてしまい、延岡からは思っていたよりも近い感じがしました。

今日は早歩きで結構歩いたので、早く休みたくて町内の見物はせずに宿に直行です。

※後日註:この頃は普段からあまり歩かなかったため、足の指のあたりにマメができてしまい、最後の方は歩くがつらかった。

西側の空には夕陽が沈みます。

今日の宿は「大和屋」という旅館です。

チェックインすると、とりあえず久しぶりの畳の上で寝っ転がって、まずは一本缶ビールを開けます。

テレヴィを見て横になっていると、18時を過ぎて夕飯が運ばれてきました。

いやー、ヴォリュームあるねえ。

牛肉のステーキも出てきました。

川魚と野菜の煮物が特に良い味をしていたなあ。

お腹が苦しくて、少し横になってしまいました。

ところで、今日はお腹一杯になって終わりというわけではなく、20時から高千穂神社の夜神楽を拝しに行きます。

5分前に高千穂神社に着き、神楽が行われる建物に入ったらビックリ!

何だこの大人数は!

百何十人かはいますよ。

毎日やっていてこれだけの人数を集められるのは凄いことです。

東京の下手なライヴハウスよりも全然動員できています。

などと、バンドと比べるのはどうかと思いますが、神楽は正式には33番あって、本番では夕方に始まって翌日の昼まで続く、舞う側も観る側もヘトヘトになるハードな祭事です。

でも、高千穂神社で毎晩やっている夜神楽は、1時間だけ、4番のダイジェストとなります。

それにしても、失敗したと思うのは、望遠レンズを宿に置いてきてしまったことです。

まさかこんなに人が多いと思っていなかったので、もっと近くから撮れるだろうとタカをくくっていたのです。

写真撮影としては全然ダメでした。

でも神楽の方はとても楽しい。

神楽はしかめっ面をして観るものではなく、舞い手のユーモラスな動きに観る側はみんなで笑って、和気あいあいと観るものであることが分かりました。

これは高千穂に来ることがあったら是非お勧めしたいです。

しかし神楽の本来の観客は神様なんですよね。

神様がご覧になる舞いなのです。

それをご相伴させていただいているというスタンスなのです。

さて、高千穂の夜は寒いと聞いていましたが、私の住んでいる高尾に比べればまだまだと感じました。

高千穂神社から宿に帰るときに酒屋で酒を物色です。

飲みきれる少ない量のものを買おうとしたら芋焼酎が無い。

かわりに日本酒を買います。

宮崎県でも県北では芋焼酎ではなく、日本酒になるんですね。

延岡の酒造で、高千穂の米を使って作ったという酒を購入して宿に戻りました。

宿に戻り、まず風呂に入ります。

温泉ではないのにもかかわらず、お湯が凄く良い!

肩にかけ流すと、一日の疲れがドドーッと流れ出て行くような、とても良いお湯です。

そして、風呂上がりは先ほど買ってきた酒を飲んで一日が終了。

今日は、ほとんど移動時間が長かったのですが、西都原古墳群はとても面白く、また今度は倍くらいの時間を確保してゆっくり見てみたいと思います。

あと、最後に見た神楽も楽しかったですよ。

神楽にハマッてしまう人もいると聞きましたが、その気持ちも良く分かります。

明日は、歴史三昧の最終日として高千穂歩きを満喫したいと思います。

(つづく)

意外と撮った写真も少ないです。

時間の都合でそれほど長く滞在していなかったのもありますが(博物館込みで約90分の滞在)、当時はまだ古墳を見る目ができておらず、要領を得た写真を撮ることもできなかったようです。

ですので、多少はレポートを補足する必要があるかもしれませんが、とりあえずご報告します。

しかしそれにしても、当時のレポートを読んだり写真を見返すと、すっかり忘れていた様々なことが思い出されるので、やはり簡単でも良いので探訪レポートは書いておいた方がいいですね。

* * *

⇒前回の記事はこちら

都萬神社を出た後、西側の稚児ヶ池へ向かいます。

おや、この空間は何でしょう?

「御舟塚」ですか。

ニニギに関するものですね。

県道318号線に出て北上、坂を登って行くと、右側(東側)の眺望が開けてきます。

いい眺めですね。

遠くの山は何という山でしょうか。

都萬神社から20分ほど歩き、西都原古墳群を示す石碑が現れました。

やっと着いたあ。

とりあえず、現在地を確認。

広いですねえ。

ここは第ニ古墳群の入口あたりか。

背後には古墳が!

車が邪魔ですが、駐車場なので仕方がない。

鬼の窟古墳ですね。

あとで行きましょう。

では、第二古墳群を歩きますよ。

まずは83号墳。

そっか、前方後円墳だったんだ。

全体が収まるように撮らないと。

いいねえ。

こちらは84号墳。

ていうか、さきほどの図には84号墳は無いのですが・・・

※後日註:あの有名な梅原末治先生の肩書が凄いことに後で気づきました(「無給」ですぞ!)

88号墳。

前方後円墳が続きますね。

おっと、結構大きな古墳が現れました。

90号墳です。

素晴らしー。

先ほどの都萬神社の境内に大山祇神社がありましたが、この90号墳は、大山祇の塚との伝承があります。

西都原古墳全域でも3番目の大きさを誇り、全長は96メートルの柄鏡型前方後円墳です。

91号墳の向こうには90号墳の後円部が見えます。

楽しー。

はるか前方に西都原考古博物館が見えますよ。

博物館との間には古墳がほとんど写っていませんが、ちょうど広場のような空間になっています。

博物館へ行く前にもう少し古墳を見ます。

111号墳(円墳)の下には、横穴墓(4号地下式横穴墓)が作られており、小屋の中から遠隔操作のカメラで横穴墓内部が見れるようになっています。

ところが、機械の調子が悪いみたいで、カメラが動きません。

パネル展示でお勉強。

※後日註:探訪時は地下式横穴墓について興味が無かったのですが、現在ではこの特異な構造に大変興味があるため、このときパネルの写真を撮っておいた自分を褒めてあげたいです。

外に出て、古墳たちの横を抜けて博物館へ向かいます。

宮崎県立西都原考古博物館に到着。

ここも入館は無料ですが、さすが県立の施設だけあってかなり立派です。

でも中は演出のためか暗めになっています。

ところで、今日は夕方に高千穂に着こうと思っているので、実はあまり時間が無い・・・

博物館内も駆け足での見学となります。

ここはゆっくり見ようとすれば充分な時間が必要だということが分かりました。

最後にお土産コーナーで資料を物色して何点か購入し、次は、西都原古墳群で最大の男狭穂塚(おさほづか)・女狭穂塚(めさほづか)を目指します。

ほとんど小走りで南下していると、道の右手に何かの看板が見えてきました。

見ると、「男狭穂塚 女狭穂塚 陵墓参考地」とあります。

そうか、男狭穂塚・女狭穂塚は宮内庁が管理していて近づけないのか!

事前に本を読んでいたにもかかわらず、そのことがスッポリと頭から抜けていたのでした。

柵の外から女狭穂塚を眺めます。

西都原古墳群には311基の古墳がありますが、その中でも最大なのが前方後円墳の女狭穂塚で、全長は176.3メートルあり、その次の大きいのが帆立貝型古墳の男狭穂塚で、154.6メートルあります(大きさに関しては諸説があり、これは西都市歴史資料館でいただいた「展示解説資料集」によりました)。

男狭穂塚はニニギの墓、女狭穂塚はコノハナサクヤヒメの墓だという伝承があり、これについては非常に面白いことが色々想像できますが、また後日あらためて考察してみたいと思います。

上述のニニギ、コノハナサクヤヒメの伝承のほかに、男狭穂塚は諸県君牛諸井の墓、女狭穂塚はその娘・髪長媛の墓だという説もあります(『日本の遺跡1 西都原古墳群』)。

牛諸井と髪長媛は、『日本書紀』に記されている人物で、牛諸井は南九州地方の有力者で朝廷に仕えており、髪長媛は仁徳天皇の妃になった人物です。

男狭穂塚・女狭穂塚の築造年代は、5世紀の第2四半期の早い段階なので、牛諸井と髪長媛は、その時代にこれだけの巨大な古墳に葬られる歴史上の人物としてその資格を有しています。

ただし、景行天皇の妃に日向髪長大田根、応神天皇の妃に日向泉長媛の名がみえて、名前が似ていることから、言い伝えに混乱が生じている可能性があります。

もしかすると日向出身の妃はみな特に長い髪が美しいことが特徴でそういう名で呼ばれたのかもしれませんよ。

とりあえず最大の女狭穂塚古墳を見て一安心したのですが、実は私が西都原古墳群で一番見たかったのは、女狭穂塚の陪塚である171号墳です。

もう時間が無いので、駆け足で向かい、ほとんど観賞する時間もありません。

171号墳は、全311個のうち、何と唯一の方墳なのです。

なんで、方墳がひとつだけポツリとあるのか?

もうそれだけでロマン、ロマンティシズム全開であります。

でもそんなロマンに浸っている時間も無く、次に行きます。

※後日註:この探訪のあとのことになりますが、2015年10月に宮崎県教育委員会が101号墳が方墳であることを発表しました。

最初に車が邪魔だった「鬼の窟」を見ておかないとなりません。

鬼の窟は遠くからも花で囲まれているのがわかり目立ちます。

鬼の窟古墳は、土塁に囲まれた珍しい円墳で、直径は37メートル、6世紀後半から7世紀前半の、西都原の最後の首長の墓と言われています。

歴史学的にはそういうことなのですが、言い伝えとしては、ここに住む鬼がコノハナサクヤヒメに恋をして、一晩で窟を作ったという話が伝わっています。

鬼の伝承というのは、だいたいヤマト王権に敵対した勢力の話であることが多いので、ここも色々考えると面白いことがあるのですが、やはり今日のところはじっくり考えずに先に進みます。

早くバスセンターに戻らないといけない。

本当は、昼飯をどこかの定食屋でとりたいと思っていたのですが、今日はその時間が無いです。

道中、ありがたいことにセブンイレブンがあったのでサンドウィッチなどを購入。

バスセンターに着くと急いで昼飯を摂り、13時30分発のバスに搭乗しました。

ところで、『続日本紀』の文武3年(699)12月4日条によると、政府は太宰府をして、三野・稲積の二城を修築させました。

この二城は、北九州説と南九州説があって、古代の城や柵と地名との一致や、政府の南九州進出の政策などからして、三野城を日向国児湯郡三納郷(西都市)、稲積城を大隅国(この時点ではまだ国はない)桑原郡稲積郷(鹿児島県国分市周辺)とする南九州説が有力です(『宮崎県史 通史編 古代2』)。

西都は日向国の国府が置かれた場所で、古墳時代のあとも引き続き繁栄し、日向国の中心地となっていきます。

今度は佐土原では無く、高鍋へ向かいます。

こういう地方の駅って好きなんだよなあ。

高鍋は中世の頃は財部と呼ばれ、嘉吉2年(1442)頃は、土持兼綱が領主でした。

兼綱は裳広解大明神を再興しています。

その土持氏が領する財部の隣の都於郡(西都市)には伊東氏が居り、婚姻関係を結びつつもお互い腹の内を探りあう状況でした。

康正2年(1456)には、県(延岡)の土持宣綱と財部の土持兼綱は、伊東家の家督を相続した祐堯に敵対して牛山に陣を進めましたが、兼綱は伊倉の渡しで討たれてしまいました。

駅のホームでしばらく待っていると、14時36分発の「にちりん」が入ってきましたよ。

にちりんに乗りこむと、ココアを飲みながら車窓を眺めます。

右手はずっと海です。

途中、ある川を渡るときに「耳川古戦場」とかいう看板が目に飛び込んできました。

おー、ここが有名な耳川の合戦が行われた場所か!

耳川の戦いは天正6年(1578)に行われた、大友氏と島津氏との戦いです。

この戦いで敗れた大友氏は、大きく勢いを減じることになり、逆に勝った島津は九州制覇に拍車が掛かりました。

そうこうしているうちに、15時16分、電車は延岡に着きました。

15時30分のバス(急行)に乗り、今日の宿を取っている高千穂に向かいます。

急行バスは新しいバイパスを通って行くのでスイスイ進み、やがて五ヶ瀬川の支谷の渓谷をいくつか越え、高千穂の町に入って行きます。

約1時間ほどで高千穂に着いてしまい、延岡からは思っていたよりも近い感じがしました。

今日は早歩きで結構歩いたので、早く休みたくて町内の見物はせずに宿に直行です。

※後日註:この頃は普段からあまり歩かなかったため、足の指のあたりにマメができてしまい、最後の方は歩くがつらかった。

西側の空には夕陽が沈みます。

今日の宿は「大和屋」という旅館です。

チェックインすると、とりあえず久しぶりの畳の上で寝っ転がって、まずは一本缶ビールを開けます。

テレヴィを見て横になっていると、18時を過ぎて夕飯が運ばれてきました。

いやー、ヴォリュームあるねえ。

牛肉のステーキも出てきました。

川魚と野菜の煮物が特に良い味をしていたなあ。

お腹が苦しくて、少し横になってしまいました。

ところで、今日はお腹一杯になって終わりというわけではなく、20時から高千穂神社の夜神楽を拝しに行きます。

5分前に高千穂神社に着き、神楽が行われる建物に入ったらビックリ!

何だこの大人数は!

百何十人かはいますよ。

毎日やっていてこれだけの人数を集められるのは凄いことです。

東京の下手なライヴハウスよりも全然動員できています。

などと、バンドと比べるのはどうかと思いますが、神楽は正式には33番あって、本番では夕方に始まって翌日の昼まで続く、舞う側も観る側もヘトヘトになるハードな祭事です。

でも、高千穂神社で毎晩やっている夜神楽は、1時間だけ、4番のダイジェストとなります。

それにしても、失敗したと思うのは、望遠レンズを宿に置いてきてしまったことです。

まさかこんなに人が多いと思っていなかったので、もっと近くから撮れるだろうとタカをくくっていたのです。

写真撮影としては全然ダメでした。

でも神楽の方はとても楽しい。

神楽はしかめっ面をして観るものではなく、舞い手のユーモラスな動きに観る側はみんなで笑って、和気あいあいと観るものであることが分かりました。

これは高千穂に来ることがあったら是非お勧めしたいです。

しかし神楽の本来の観客は神様なんですよね。

神様がご覧になる舞いなのです。

それをご相伴させていただいているというスタンスなのです。

さて、高千穂の夜は寒いと聞いていましたが、私の住んでいる高尾に比べればまだまだと感じました。

高千穂神社から宿に帰るときに酒屋で酒を物色です。

飲みきれる少ない量のものを買おうとしたら芋焼酎が無い。

かわりに日本酒を買います。

宮崎県でも県北では芋焼酎ではなく、日本酒になるんですね。

延岡の酒造で、高千穂の米を使って作ったという酒を購入して宿に戻りました。

宿に戻り、まず風呂に入ります。

温泉ではないのにもかかわらず、お湯が凄く良い!

肩にかけ流すと、一日の疲れがドドーッと流れ出て行くような、とても良いお湯です。

そして、風呂上がりは先ほど買ってきた酒を飲んで一日が終了。

今日は、ほとんど移動時間が長かったのですが、西都原古墳群はとても面白く、また今度は倍くらいの時間を確保してゆっくり見てみたいと思います。

あと、最後に見た神楽も楽しかったですよ。

神楽にハマッてしまう人もいると聞きましたが、その気持ちも良く分かります。

明日は、歴史三昧の最終日として高千穂歩きを満喫したいと思います。

(つづく)

| 改訂版 西都原古墳群: 南九州屈指の大古墳群 (日本の遺跡) |

| 北郷 泰道 | |

| 同成社 |