先日の水曜日(5月29日)は、クラツーにて群馬の古代史ツアーをやらせていただきました。

14名様のご参加、ありがとうございました!

最後の方は声が出なくなってしまい申し訳ありませんでした・・・

喋るのが仕事なのに声が出なくなるなんて恥ずかしいことです。

つづいて、土曜日(6月1日)は、いつもの座学をやらせていただきました。

3本で延べ62名の皆様、ご参加ありがとうございました!

いつもは生声で話すのですが、今回はマイクを使わせていただきました。

というのも、水曜日に声がでなくなってから本調子に戻っていなかったからです。

金曜日の夕方の段階でもほとんど声が出ず、ある方から「声がれに効く漢方がある」とのアドバイスを得て薬局へ行ったところ、薬剤師さんから声優やアナウンサーが御用達という「響声破笛丸(きょうせいはてきがん)」なる薬を薦められました。

漢方なので即効性は期待していなかったのですが、何と、翌朝には多少の声が出るようになったのです!

この薬、凄い・・・

お陰で何とか90分を3本喋ることができました。

さらに、その翌日の日曜日には、水曜日と同じ内容のツアーをまたご案内してきましたが、一日喋ることができました。

こちらは16名様のご参加、ありがとうございました!

このツアーではお昼は太田市のお店で食べることが多いのですが、店の前のこの木を見ると皆様、不思議がります。

豆が生っているのですが、木の名前が分かりません。

今回も食後、これを見ながら「何だろうねえ?」と話していたのですが、あるお客様が店員さんに聞いて来てくださり、「ミモザアカシア」であることが判明しました。

春には黄色い花が咲くそうですよ。

私は植物に疎いので、お客様に教わることが多くて勉強になります。

帰りのバスの中では蓮田SAで買った「五家宝(ごかぼう)」。

私は五家宝好きなのだ。

喉の調子が戻ってきたので夕飯はたかお食堂でカツカレー。

ようやく食べたかったものが食べられた。

というわけで、振り返るとGWに入った4月27日から昨日までの37日間にツアーを17日もやらせていただきました。

いやー、働いたなあ。

次のツアーは21日(金)なので、少しの間ツアーはなくて、今週と来週はお掃除ウィークですよ。

さて、話は変わりますが、先日お伝えした通り、私の古墳デビュー日は2010年11月9日と制定されました。

場所は宮崎県西都市の西都原古墳群。

日向国人の子孫として相応しい場所かなと思います。

当時は自分の人生でもっともつらかった時期で、前年の2009年の夏に逃げるようにソフト開発の職場から去ってからは寝たり起きたりの引きこもり状態になりました。

最後の現場では何を作ったのか(作ろうとしていたのか)、何日出勤できたのか、そういったことが思い出せないのです。

それ以降、なぜ自分はソフト開発の仕事ができなくなったのか、さらにはなぜ、精神的な病気になってしまったのか、その原因を考えることがよくありましたが、今ではどちらの原因も自分では分かっているつもりです。

そんなことを話し出すと長くなりますので、話を歴史探訪に戻しますよ。

IT業界から脱落してから1年少し経った2010年11月5日から母の故郷である宮崎へ行ってきました。

私は相変わらず寝たり起きたりの状態だったのですが、気持ち的には上向いており、古代史への興味も高まっていた頃でしたので、滞在期間のうち、8日は先祖が勤務した飫肥城などを訪ね、9日は西都原古墳群へ行き、夕方には高千穂に移動し、10日は高千穂をめぐってきました。

当時も帰宅後に自分のホームページで探訪のレポートを書いたのですが、今日はそのときの記事を元に西都原古墳群探訪の復刻版を書いてみようと思います。

それでは行きますよ。

宮﨑滞在の5日目は、朝ご飯をホテルで食べる時間は無く、朝飯抜きで出発です。

7時10分の都城発に乗り、南宮崎で乗り換え、佐土原駅には8時51分に到着。

佐土原駅前の佇まい。

佐土原も見たいところがあるのですが、今日は西都原古墳群を見ようと思っているので、西都市まですぐに移動しますよ。

9時17分発のバスに乗り、西都バスセンターには9時44分頃着きました。

昔は西都にも佐土原から国鉄の「妻線」という鉄路があったのですが、昭和59年(1984)に廃線となっています。

西都に着いてまず最初に向かったのは、「西都市歴史民俗資料館」です。

入館料は無料で、入ってすぐのところに有名な子持家形埴輪の模刻が置いてあります。

初めて見ましたが、思っていたよりも大きくて驚きです。

写真撮影が不可なのでお見せできなくて残念ですが、こんな立派な埴輪が西都原古墳群から出たのですね。

1階は歴史資料の展示になっており、城郭好きには都於郡城のジオラマが嬉しいです。

2階は考古・民俗資料ですが、西都市にはこことは別に県立の西都原考古博物館があるので、県立のほうは後で行って見ようと思います。

ここでは手作りの「展示解説資料集」(10ページ)がいただけて、西都市の歴史を知る上ではとても重宝しますね。

さて、西都市歴史民俗資料館を出た後は、都萬(つま)神社へ向かいます。

資料館を出たら北に向かって直進です。

10分ほど歩いて、都万公園に着きました。

都万公園に入るとすぐに「日下部(くさかべ)塚跡」というのがありました。

日下部氏といえば、古代にこの地域を治めていた一族ですが、この塚の説明はありません。

建久8年(1197)注進の『日向国図田帳』によると、この頃の日向国の国司に多数の日下部氏が見えます(『宮崎県史 通史編 中世』)。

国司というのはその国を治める上級の役人ですが、通常は朝廷で任命され地方に赴任してきます。

しかし、日下部氏は在来の領主であり、現地採用されているので、それだけ日下部氏の地元への影響力の大きさを感じることができます。

ただし、同じ日向の在地勢力の土持氏のように、日下部氏が中世において勢力をふるった形跡は無く、日下部氏の威勢は中世前半に衰えてしまったと考えられます。

公園内には神話などに絡めたいろいろな説明板が立っていますよ。

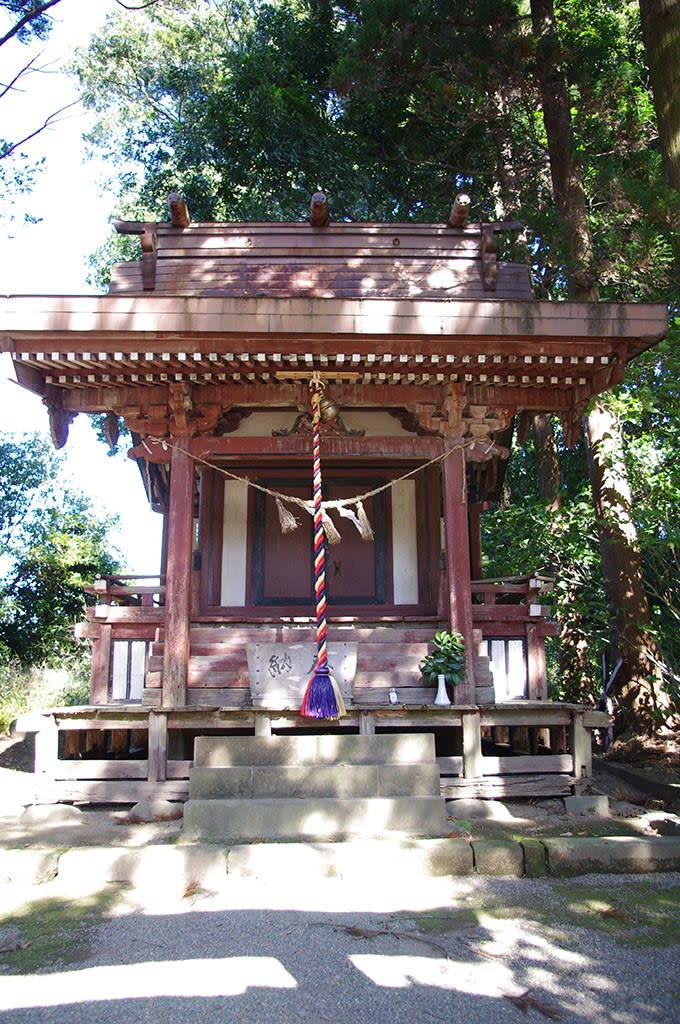

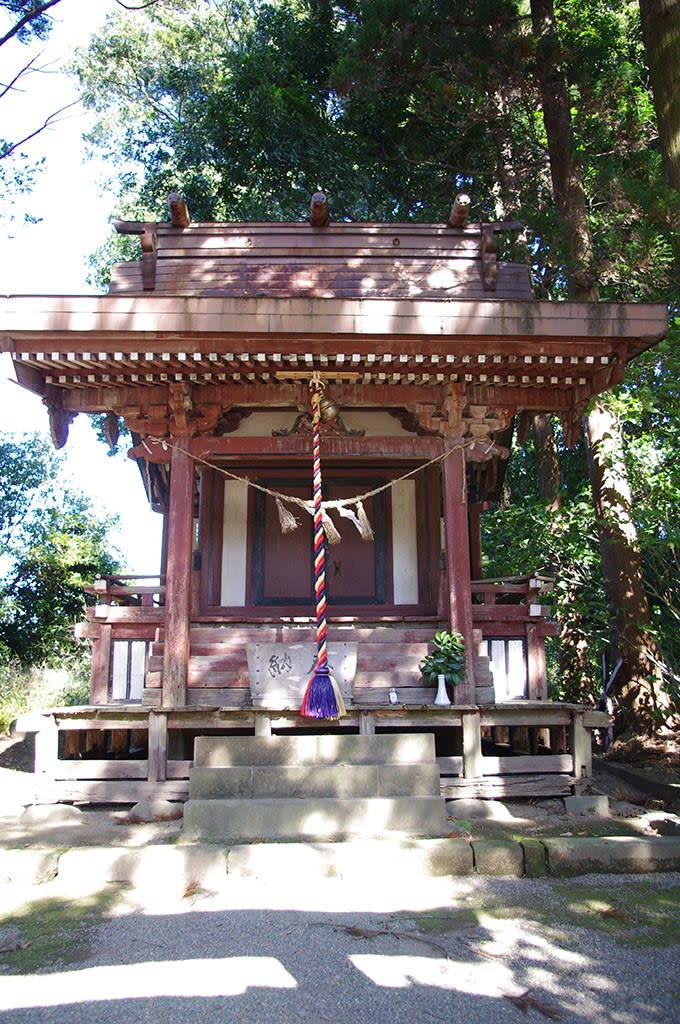

都萬神社は都万公園の中にあります。

祀神は、木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)で、都萬神社は天安2年(858)に従四位下が授けられ、延喜式では小社、鎌倉時代には日向国内の四つの式内社のうち、最大の社領を持っていました。

戦前は県社です。

中世は伊東家の尊崇が篤く、応永24年(1417)には伊東祐立が社殿を修造し、文安元年(1444)と翌年の伊東祐堯の起請文では「当国鎮守」と位置づけられ、文安5年には社殿が再興造営されました。

コノハナサクヤヒメは、ニニギの妻で、神武天皇の曽祖母に当たります。

ニニギはある程度の人数を率いて海外からやってきたと考えられますが、コノハナサクヤヒメの父・大山祇は国内の有力な豪族だったと考えられます。

神話の上では、コノハナサクヤヒメは「日本国民の母」的存在になり、そういうことから都萬神社は、縁結びの神様としても有名ですね。

本殿。

境内には、コノハナサクヤヒメの父・大山祇の神社もあります。

また、四所神社(磐長姫神・豊受姫神・天児屋根命・太玉命)と霧島神社(瓊々杵(ニニギ)尊)もあります。

それと、ここにも「みやざきの巨樹百選」に選ばれたクスノキがあります。

※逆光で全然写っていなかった・・・

都萬神社の参拝を済ませたので、今度は西へ向かい、西都原古墳群を目指しますよ。

⇒この続きはこちら

14名様のご参加、ありがとうございました!

最後の方は声が出なくなってしまい申し訳ありませんでした・・・

喋るのが仕事なのに声が出なくなるなんて恥ずかしいことです。

つづいて、土曜日(6月1日)は、いつもの座学をやらせていただきました。

3本で延べ62名の皆様、ご参加ありがとうございました!

いつもは生声で話すのですが、今回はマイクを使わせていただきました。

というのも、水曜日に声がでなくなってから本調子に戻っていなかったからです。

金曜日の夕方の段階でもほとんど声が出ず、ある方から「声がれに効く漢方がある」とのアドバイスを得て薬局へ行ったところ、薬剤師さんから声優やアナウンサーが御用達という「響声破笛丸(きょうせいはてきがん)」なる薬を薦められました。

| 【第2類医薬品】響声破笛丸エキス顆粒G 12包 |

| ジェーピーエス製薬 | |

| ジェーピーエス製薬 |

漢方なので即効性は期待していなかったのですが、何と、翌朝には多少の声が出るようになったのです!

この薬、凄い・・・

お陰で何とか90分を3本喋ることができました。

さらに、その翌日の日曜日には、水曜日と同じ内容のツアーをまたご案内してきましたが、一日喋ることができました。

こちらは16名様のご参加、ありがとうございました!

このツアーではお昼は太田市のお店で食べることが多いのですが、店の前のこの木を見ると皆様、不思議がります。

豆が生っているのですが、木の名前が分かりません。

今回も食後、これを見ながら「何だろうねえ?」と話していたのですが、あるお客様が店員さんに聞いて来てくださり、「ミモザアカシア」であることが判明しました。

春には黄色い花が咲くそうですよ。

私は植物に疎いので、お客様に教わることが多くて勉強になります。

帰りのバスの中では蓮田SAで買った「五家宝(ごかぼう)」。

私は五家宝好きなのだ。

喉の調子が戻ってきたので夕飯はたかお食堂でカツカレー。

ようやく食べたかったものが食べられた。

というわけで、振り返るとGWに入った4月27日から昨日までの37日間にツアーを17日もやらせていただきました。

いやー、働いたなあ。

次のツアーは21日(金)なので、少しの間ツアーはなくて、今週と来週はお掃除ウィークですよ。

さて、話は変わりますが、先日お伝えした通り、私の古墳デビュー日は2010年11月9日と制定されました。

場所は宮崎県西都市の西都原古墳群。

日向国人の子孫として相応しい場所かなと思います。

当時は自分の人生でもっともつらかった時期で、前年の2009年の夏に逃げるようにソフト開発の職場から去ってからは寝たり起きたりの引きこもり状態になりました。

最後の現場では何を作ったのか(作ろうとしていたのか)、何日出勤できたのか、そういったことが思い出せないのです。

それ以降、なぜ自分はソフト開発の仕事ができなくなったのか、さらにはなぜ、精神的な病気になってしまったのか、その原因を考えることがよくありましたが、今ではどちらの原因も自分では分かっているつもりです。

そんなことを話し出すと長くなりますので、話を歴史探訪に戻しますよ。

IT業界から脱落してから1年少し経った2010年11月5日から母の故郷である宮崎へ行ってきました。

私は相変わらず寝たり起きたりの状態だったのですが、気持ち的には上向いており、古代史への興味も高まっていた頃でしたので、滞在期間のうち、8日は先祖が勤務した飫肥城などを訪ね、9日は西都原古墳群へ行き、夕方には高千穂に移動し、10日は高千穂をめぐってきました。

当時も帰宅後に自分のホームページで探訪のレポートを書いたのですが、今日はそのときの記事を元に西都原古墳群探訪の復刻版を書いてみようと思います。

それでは行きますよ。

* * *

宮﨑滞在の5日目は、朝ご飯をホテルで食べる時間は無く、朝飯抜きで出発です。

7時10分の都城発に乗り、南宮崎で乗り換え、佐土原駅には8時51分に到着。

佐土原駅前の佇まい。

佐土原も見たいところがあるのですが、今日は西都原古墳群を見ようと思っているので、西都市まですぐに移動しますよ。

9時17分発のバスに乗り、西都バスセンターには9時44分頃着きました。

昔は西都にも佐土原から国鉄の「妻線」という鉄路があったのですが、昭和59年(1984)に廃線となっています。

西都に着いてまず最初に向かったのは、「西都市歴史民俗資料館」です。

入館料は無料で、入ってすぐのところに有名な子持家形埴輪の模刻が置いてあります。

初めて見ましたが、思っていたよりも大きくて驚きです。

写真撮影が不可なのでお見せできなくて残念ですが、こんな立派な埴輪が西都原古墳群から出たのですね。

1階は歴史資料の展示になっており、城郭好きには都於郡城のジオラマが嬉しいです。

2階は考古・民俗資料ですが、西都市にはこことは別に県立の西都原考古博物館があるので、県立のほうは後で行って見ようと思います。

ここでは手作りの「展示解説資料集」(10ページ)がいただけて、西都市の歴史を知る上ではとても重宝しますね。

さて、西都市歴史民俗資料館を出た後は、都萬(つま)神社へ向かいます。

資料館を出たら北に向かって直進です。

10分ほど歩いて、都万公園に着きました。

都万公園に入るとすぐに「日下部(くさかべ)塚跡」というのがありました。

日下部氏といえば、古代にこの地域を治めていた一族ですが、この塚の説明はありません。

建久8年(1197)注進の『日向国図田帳』によると、この頃の日向国の国司に多数の日下部氏が見えます(『宮崎県史 通史編 中世』)。

国司というのはその国を治める上級の役人ですが、通常は朝廷で任命され地方に赴任してきます。

しかし、日下部氏は在来の領主であり、現地採用されているので、それだけ日下部氏の地元への影響力の大きさを感じることができます。

ただし、同じ日向の在地勢力の土持氏のように、日下部氏が中世において勢力をふるった形跡は無く、日下部氏の威勢は中世前半に衰えてしまったと考えられます。

公園内には神話などに絡めたいろいろな説明板が立っていますよ。

都萬神社は都万公園の中にあります。

祀神は、木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)で、都萬神社は天安2年(858)に従四位下が授けられ、延喜式では小社、鎌倉時代には日向国内の四つの式内社のうち、最大の社領を持っていました。

戦前は県社です。

中世は伊東家の尊崇が篤く、応永24年(1417)には伊東祐立が社殿を修造し、文安元年(1444)と翌年の伊東祐堯の起請文では「当国鎮守」と位置づけられ、文安5年には社殿が再興造営されました。

コノハナサクヤヒメは、ニニギの妻で、神武天皇の曽祖母に当たります。

ニニギはある程度の人数を率いて海外からやってきたと考えられますが、コノハナサクヤヒメの父・大山祇は国内の有力な豪族だったと考えられます。

神話の上では、コノハナサクヤヒメは「日本国民の母」的存在になり、そういうことから都萬神社は、縁結びの神様としても有名ですね。

本殿。

境内には、コノハナサクヤヒメの父・大山祇の神社もあります。

また、四所神社(磐長姫神・豊受姫神・天児屋根命・太玉命)と霧島神社(瓊々杵(ニニギ)尊)もあります。

それと、ここにも「みやざきの巨樹百選」に選ばれたクスノキがあります。

※逆光で全然写っていなかった・・・

都萬神社の参拝を済ませたので、今度は西へ向かい、西都原古墳群を目指しますよ。

⇒この続きはこちら

| 【第2類医薬品】響声破笛丸エキス顆粒G 12包 |

| ジェーピーエス製薬 | |

| ジェーピーエス製薬 |

実は私も今声が出にくいんです。喉の炎症でして。なのでがん由来ではと不安になり信用する先生の所に行ってきました。結果抗生物質で様子見でしたが、肺由来の物も怖かったのでレントゲンは撮って頂き肺炎等もなく心もすっきりです。ただその後鼻血、冷や汗かきましたけど血管切れてるくらいでしょうと。たんに血が混じっていたのはそのせいならまた安心ですけど、とにかく怖いのでこの時期は注意しています。抗生物質ではなく漢方ないか?なんて話していたんですよね。とってもありがたい情報です。少し前までは薬師湯というもので抑えていたんですけどさすがに週末の温度変化で風邪ひいて悪化でした。試してみたいですよ。

でそんななので昨日も私はたまたま用事で行った場所でお祭りの神社もありその近くに大木があったの思い出して行ってきました。楠で幹周りが8.5mなので立派でしょ?都心にもひょっこりあるんです。でそこで熱海の来宮神社のように一周回って寿命を一年増やしてきましたよ(笑)

で本題ですけど、歴史民族資料館行きたいですね。ドイツの町を回っていた時もその地には小さいのがありましたので良く行きました。その地の方の生活と歴史が結構分かるんです。けど西都市って背負ってる物大きそうですね、ぜひ行きたいと思います。

で都萬神社って日向二ノ宮でサクヤさんなんですね。

勝手にスクナヒコナのイメージで都農神社と間違ってましたけど祭神も違ってこっちは一ノ宮で大国主命さんなんですね。うわあ、変なインプットしてたのかなあ?

でもこれでなんとなく日向の神の関係は分かったかも?ありがとうございます。

また大山さんがいらっしゃる事と磐長姫もいる事でも相当大事な地だと理解できますね。

日向日向って言っておきながらちゃんと調べていない自分にびっくりです。いい機会になりそうですよ。

なんか謹慎が入りそうな気もしますのでそうなったら調べてみますね。

そうそう、この前身体が不安なのもありとっても大好きなダイコクさんの特別な日に行って会ってきましたよ。打出の小槌と米俵に乗っている姿。

父が何気に稲、飯というキーワードが出てきます。日向にも連れて行きたかったなあ。当時は新婚旅行が九州なので行ってたかな?

稲用さんのプログにすっかりドンピシャなのも何かありそうですし、日向も関係してきそうですね。