⇒前回の記事はこちら

孝元天皇陵の参拝を終え、次に植山古墳を目指します。

大和三山の一つ、畝傍山(うねびやま)が見えていますね。

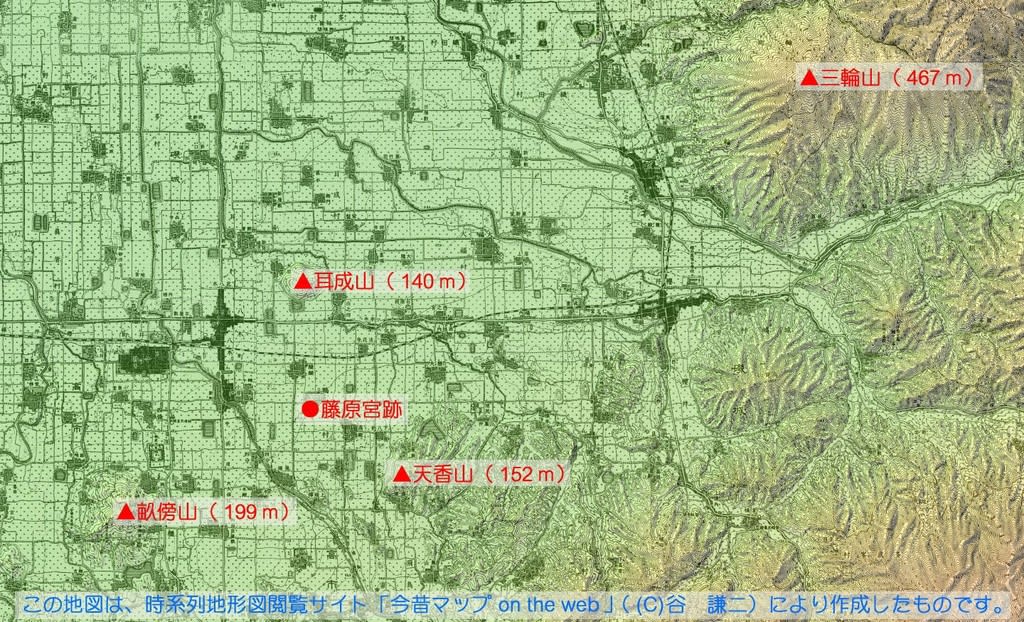

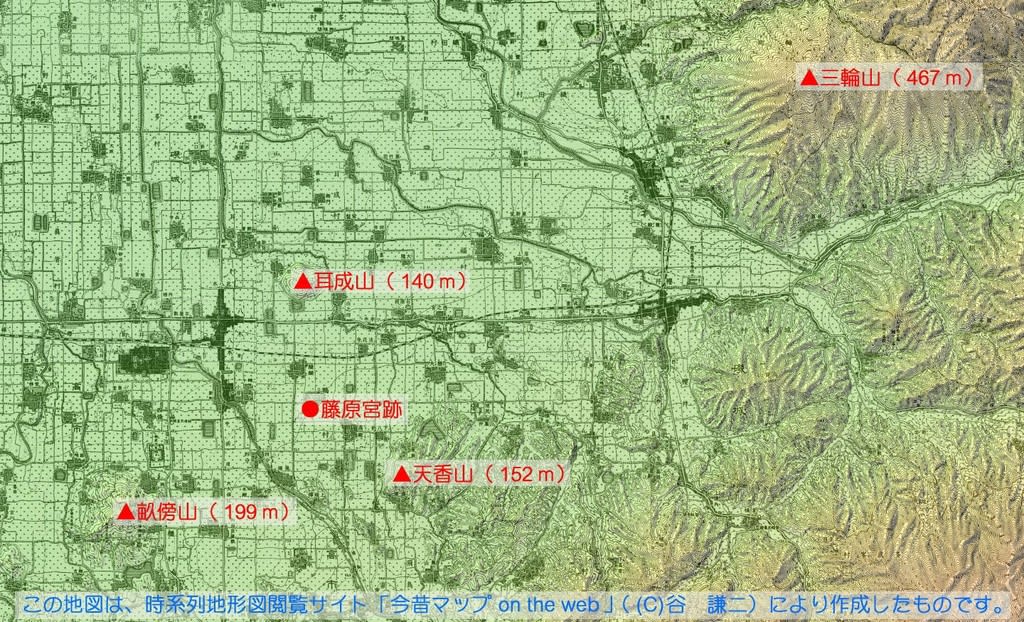

ちなみに、大和三山の配置はこのようになっています。

おや・・・

畝傍東小学校の前には車に対して注意を促す子供の形の看板があります。

奇妙ですね。

これと同じようなものが私の職場の近くにもあるのです。

なぜ奈良と東京で同様なものがあるのでしょうか。

単なる偶然でしょうか・・・

やはりこれも「前方後円墳体制」と並ぶようなヤマト王権による地方支配の名残かもしれません。

歩いていると右手に巨大な前方後円墳の横腹が見えてきました。

植山古墳の次に訪れる予定の見瀬丸山古墳ですね。

しかしでかい・・・

植山古墳は丘の上にあるようなので、地図を頼りに坂道を登っていきます。

振り返ると見瀬丸山古墳が。

あまりもの大きさに思わず表情がほころびます。

というか、ニヤニヤしてしまいます。

朝早く、ニヤニヤして独り言を発して歩いていると、あきらかに不審者に間違えられますね。

私は一人で史跡めぐりをしていると不審者に間違われることがあるので、その予防として、地元の人とすれ違ったら自分から挨拶をすることにしています。

向かっている先の山の上には人影がチラついています。

こんな朝早くから何をしているのでしょうか。

まあ、それを言ったら私も同じなんですが、舗装された道が頂上まで続いているようなので、まずは登ってみます。

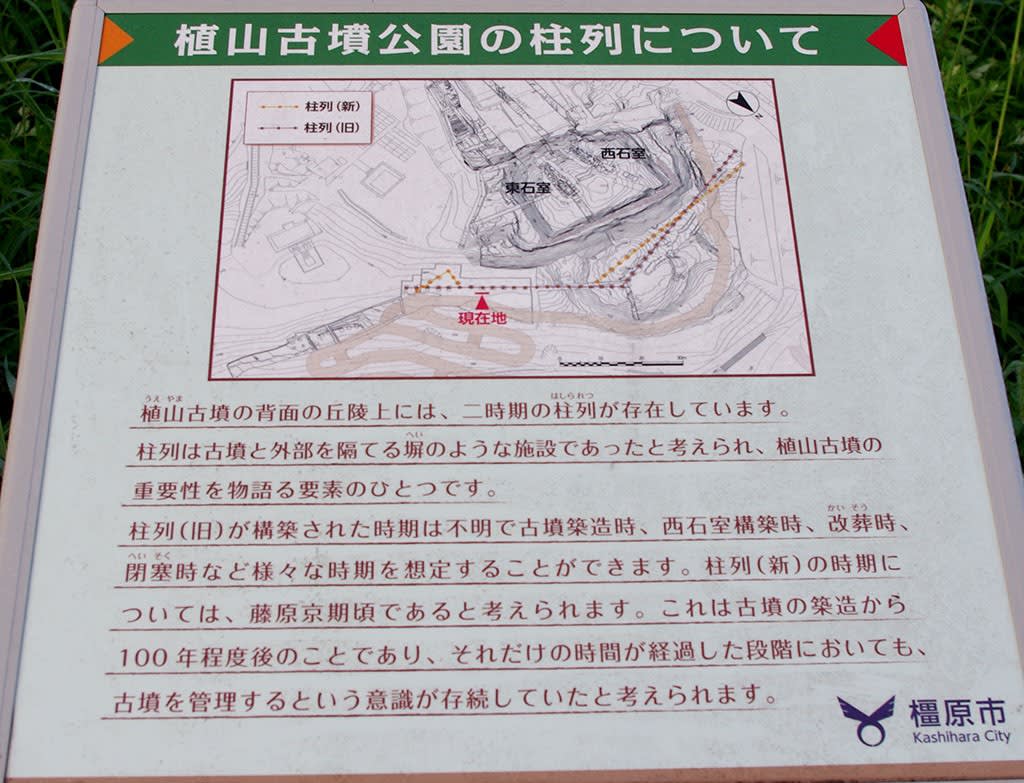

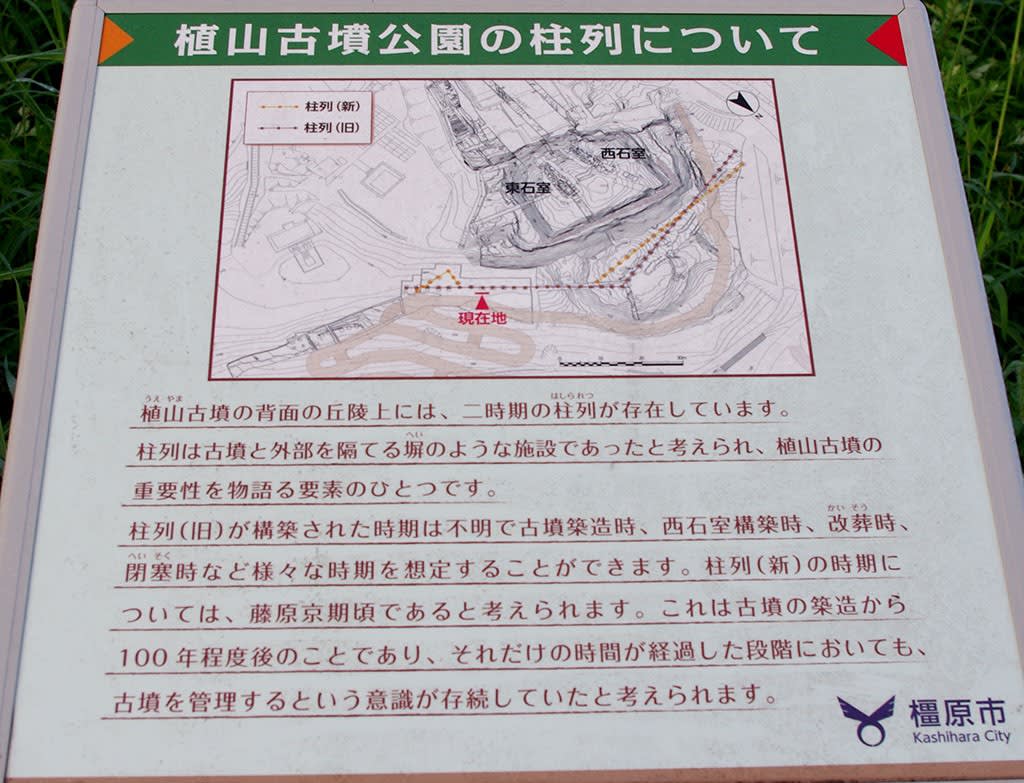

おっと、説明板出現!

ところが古墳についての説明ではなく、検出された柱列についての説明ですね。

しかし、古墳の管理に関連する柱跡というのは聞いたことがありません。

奈良県ではよくある遺跡なのでしょうか。

ホントだ、藪の中に柱がある。

あっちにはたくさん・・・

面白いですねえ。

いい眺めだなあ。

西の方向。

見瀬丸山古墳がよく見えます。

しかし、肝心の墳丘らしきものがないですよ。

何だろうこれ。

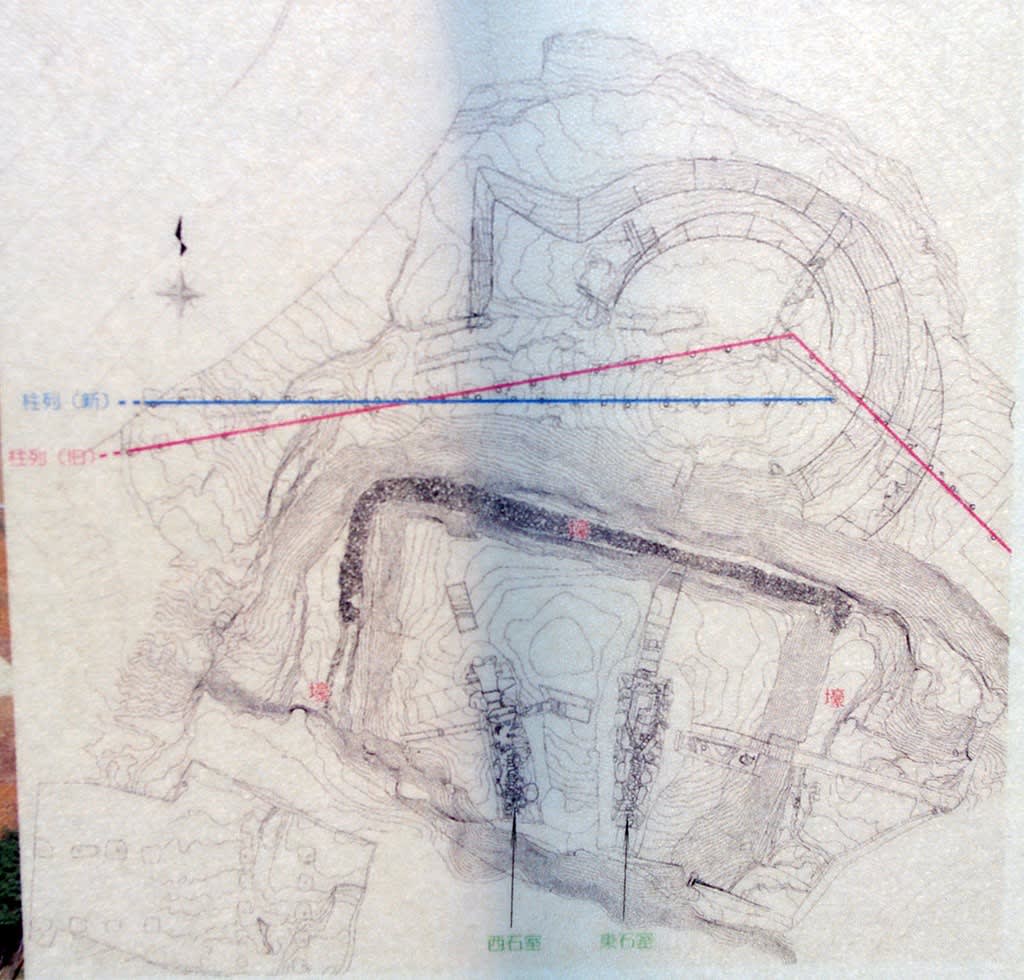

説明板はありませんが、本のコピーのようなものが貼ってあります。

なるほど、一般的によくある丘の頂部を削って造った古墳ではなく、南側の斜面を削った上に土を盛って造った古墳なのですね。

しかも墳丘の形は長方形で、「双室墳・双室墓」という聞いたことがない呼ばれ方をしています。

いやいや、世の中には知らないことがまだまだたくさんありますね。

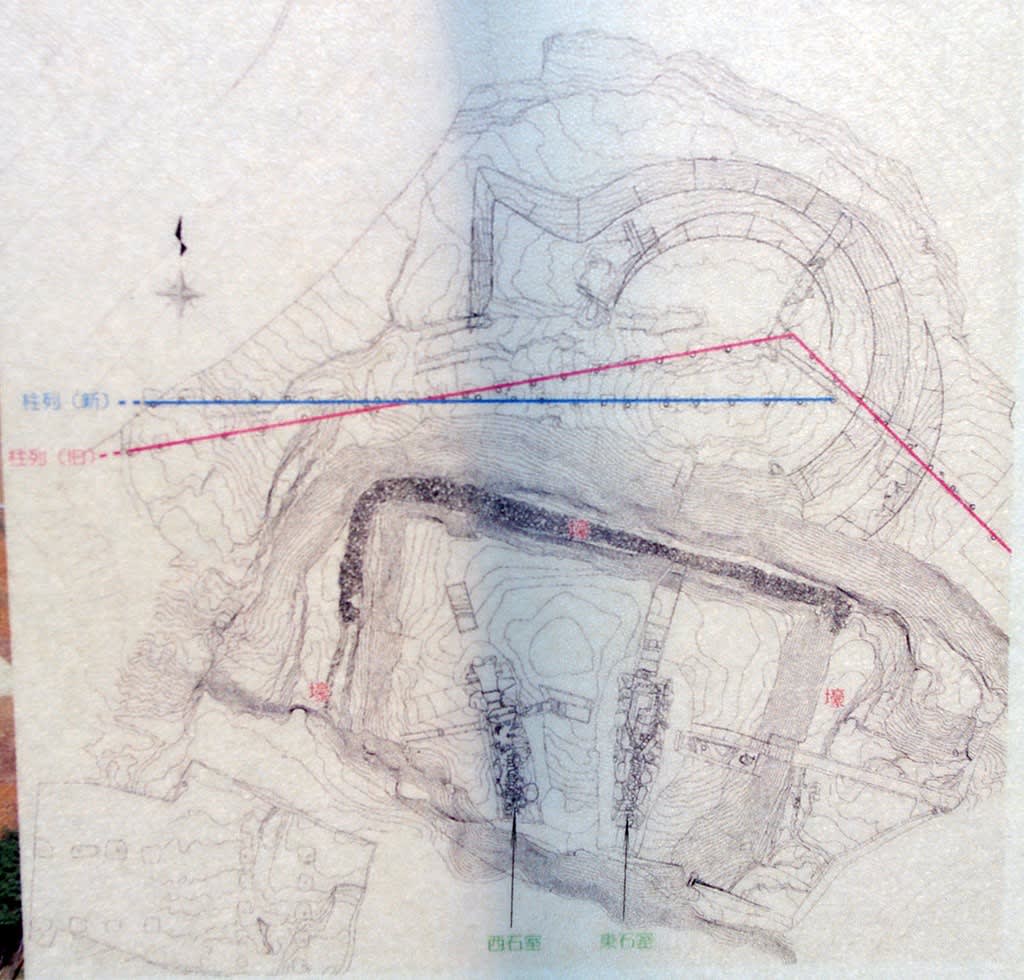

しかも、上の説明では触れられていませんが、図面を見るとこの丘の頂部には帆立貝型古墳があったようですね。

なんだかよく分からないなあ。

ところで、私がここへ登ってくると、熟年夫婦が先に来ており、スマホのカメラを構えて何かを撮ろうとしています。

先ほど下から見た人影はこの方々でした。

最初は古墳を見に来た奇特な方々かと思ったのですが、どうやらここから日の出の様子を撮影しているようなのです。

なるほど、あちらの山から太陽が昇ってくるんですね。

太陽が昇ったら帰っていきました。

一応、柱列を確認してみます。

しかし、下草が膝以上まで伸びていて、それは別に構わないのですが、早朝ということもあり草が濡れており、少し歩いたらズボンが湿ってしまいました。

まあ、仕方がない。

では、山を下りますよ。

ここが入口だったのかな。

それでは、本オプションツアーの最大の目玉である見瀬丸山古墳へ向かいますよ。

⇒この続きはこちらです

孝元天皇陵の参拝を終え、次に植山古墳を目指します。

大和三山の一つ、畝傍山(うねびやま)が見えていますね。

ちなみに、大和三山の配置はこのようになっています。

おや・・・

畝傍東小学校の前には車に対して注意を促す子供の形の看板があります。

奇妙ですね。

これと同じようなものが私の職場の近くにもあるのです。

なぜ奈良と東京で同様なものがあるのでしょうか。

単なる偶然でしょうか・・・

やはりこれも「前方後円墳体制」と並ぶようなヤマト王権による地方支配の名残かもしれません。

歩いていると右手に巨大な前方後円墳の横腹が見えてきました。

植山古墳の次に訪れる予定の見瀬丸山古墳ですね。

しかしでかい・・・

植山古墳は丘の上にあるようなので、地図を頼りに坂道を登っていきます。

振り返ると見瀬丸山古墳が。

あまりもの大きさに思わず表情がほころびます。

というか、ニヤニヤしてしまいます。

朝早く、ニヤニヤして独り言を発して歩いていると、あきらかに不審者に間違えられますね。

私は一人で史跡めぐりをしていると不審者に間違われることがあるので、その予防として、地元の人とすれ違ったら自分から挨拶をすることにしています。

向かっている先の山の上には人影がチラついています。

こんな朝早くから何をしているのでしょうか。

まあ、それを言ったら私も同じなんですが、舗装された道が頂上まで続いているようなので、まずは登ってみます。

おっと、説明板出現!

ところが古墳についての説明ではなく、検出された柱列についての説明ですね。

しかし、古墳の管理に関連する柱跡というのは聞いたことがありません。

奈良県ではよくある遺跡なのでしょうか。

ホントだ、藪の中に柱がある。

あっちにはたくさん・・・

面白いですねえ。

いい眺めだなあ。

西の方向。

見瀬丸山古墳がよく見えます。

しかし、肝心の墳丘らしきものがないですよ。

何だろうこれ。

説明板はありませんが、本のコピーのようなものが貼ってあります。

なるほど、一般的によくある丘の頂部を削って造った古墳ではなく、南側の斜面を削った上に土を盛って造った古墳なのですね。

しかも墳丘の形は長方形で、「双室墳・双室墓」という聞いたことがない呼ばれ方をしています。

いやいや、世の中には知らないことがまだまだたくさんありますね。

しかも、上の説明では触れられていませんが、図面を見るとこの丘の頂部には帆立貝型古墳があったようですね。

なんだかよく分からないなあ。

ところで、私がここへ登ってくると、熟年夫婦が先に来ており、スマホのカメラを構えて何かを撮ろうとしています。

先ほど下から見た人影はこの方々でした。

最初は古墳を見に来た奇特な方々かと思ったのですが、どうやらここから日の出の様子を撮影しているようなのです。

なるほど、あちらの山から太陽が昇ってくるんですね。

太陽が昇ったら帰っていきました。

一応、柱列を確認してみます。

しかし、下草が膝以上まで伸びていて、それは別に構わないのですが、早朝ということもあり草が濡れており、少し歩いたらズボンが湿ってしまいました。

まあ、仕方がない。

では、山を下りますよ。

ここが入口だったのかな。

それでは、本オプションツアーの最大の目玉である見瀬丸山古墳へ向かいますよ。

⇒この続きはこちらです