| *** 本ページの目次 *** 1.基本情報 2.諸元 3.探訪レポート 4.補足 5.参考資料 |

1.基本情報

所在地

滋賀県大津市錦織1-18

現況

公園

史跡指定

国指定史跡

出土遺物が見られる場所

2.諸元

築造時期

前方後円墳集成編年:2期

墳丘

形状:前方後方墳

墳丘長:60m

段築:前方部1段・後方部2段か

葺石:あり

埴輪:なし(『改訂増補 前方後方墳』)

主体部

後方部に4基、前方部に1基(現地説明板)

後方部の中心墓壙の大きさは10m×7m(『彦根市文化財調査報告書第2集 荒神山古墳』)

出土遺物

二重口縁壺、直口壺、長頸壺(『改訂増補 前方後方墳』)

周濠

不詳

3.探訪レポート

2017年11月22日(水)

⇒前回の記事はこちら

せっかく大津宮跡を見つけたのに落ち着いて見学することができませんでした。

つづいて当初の予定通り、皇子山古墳を探してみます。

住宅街の中を走り、丘沿いの道に入ると、説明板を見つけました。

でも、説明板のうしろの山を見上げても古墳のようには見えませんね。

まあ、階段がついているわけですから、ひとまず登ってみましょう。

登りだすと小さいお子さんたちを連れた若いママが先行して登っているのが見えました。

「こんにちはー。息が切れますねー」と言いながら追い越しますが、本当に息が切れる急な階段です。

この階段が登れるあの子たちはすごいな。

登っていくと、葺石を葺かれた墳丘らしきものが見えてきました。

登りきると説明板もあります。

やっぱりここで良かったんだ。

※この探訪以降、前方後方墳を積極的に訪れていますが、皇子山1号墳のように山の上に築かれているケースがよくあり、「クマに注意」の看板が出ていた古墳もありました。

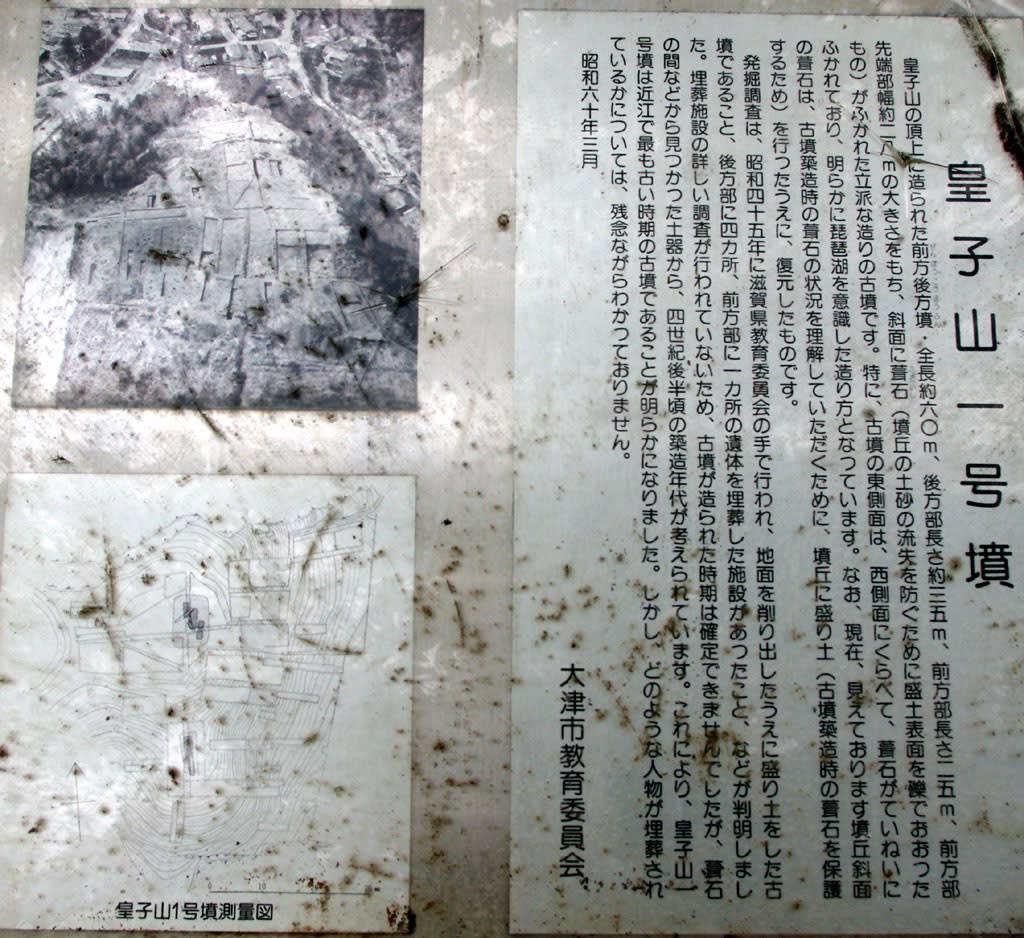

では、説明板を読んでみましょう。

単に「皇子山古墳」と言っていましたが、正確にはこれは1号墳なんですね。

墳丘長60mの前方後方墳で、南北の軸で後方部を北側として構築されており、琵琶湖側からの景観を意識して築造しているようです。

葺石も葺かれており、琵琶湖側の方をとくに丁寧に葺いているというのは面白いですね(説明板に書かれている通り、現在見られる葺石は整備時に葺かれた物です)。

東側には琵琶湖が。

大津の市街地。

西側の道路は国道161号線です。

周囲の景色を確認しつつ墳頂を歩きます。

さきほどの親子連れも登り切りました。

墳頂ではしゃいでいるおじさんの姿を子供に見せるのは教育上よくないので立ち去りましょう。

前方部側に降りて、後方部を見ます。

国道建設の際に西側が少し削られてしまいましたが、ほとんど破壊されずに残ったので良かった。

前方部側から東側へまわります。

前方部の先端部分は墳丘と地山の境が明瞭でなく、なんとなく終わっているような感じです。

では、下に降りましょう。

おや、ここにも説明板がありますよ。

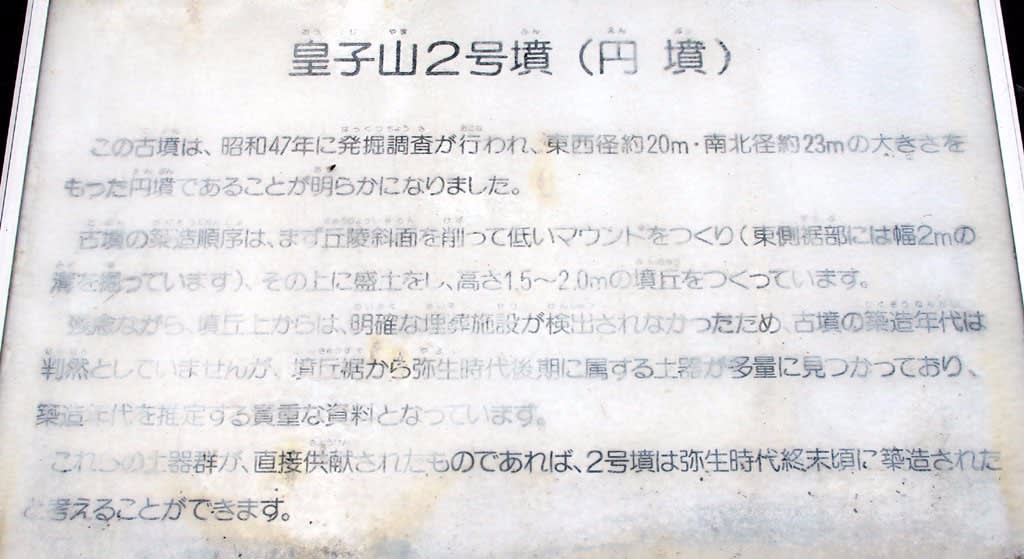

墳丘裾からは弥生土器が出ており、古墳に関係するものであれば、この古墳は弥生終末期の築造と考えられるとあります。

終末期というのは微妙な表現ですが、もしかすると古墳ではなくて弥生墳丘墓かもしれませんよ。

こちらがその2号墳です。

もし、弥生末期の築造だったら面白いですねえ。

琵琶湖の景色を見つつ降ります。

近江の国で面白い古墳が見れましたよ。

つづいて、近江国分寺跡へ行ってみましょう。

⇒この続きはこちら

4.補足

2020年8月10日

皇子山古墳の発掘調査報告は出ているようですが、読むことができておらず、『彦根市文化財調査報告書第2集 荒神山古墳』に皇子山古墳について少し書かれているのでここにメモ書きしておきます。

主体部ですが、後方部の中心墓壙の大きさは、10m×7mです。

皇子山1号墳の近辺では、これに後続すると考えられる首長墓が構築されていません。

興味深いのは、皇子山古墳の北側の独立丘上に、ほぼ同期と考えられる円墳・壺笠山古墳があり、直径48mという大きさも注目されますが、300点を数える特殊器台形埴輪の破片が採集されていることは特筆されます。

該書が記された2010年の時点で、特殊器台形埴輪が出土した遺跡は全国で24遺跡ありますが、吉備地方が11遺跡、大和地方が8遺跡で、近江では壺笠山古墳の1例のみです。

皇子山古墳のすぐ近くの古墳で、円筒埴輪が出現するより前の時代の特殊器台形埴輪が出ているというのはかなり重要で、仮説としては、古墳時代に入るか入らないかの3世紀半ばの時期に、壺笠山古墳と、上の「3.探訪レポート」で触れた皇子山2号墳が築造され、その次代に皇子山1号墳が築造され、琵琶湖南西側において大きな勢力を誇りましたが、それにつづく権力者は出現しなかったと考えておきます。

5.参考資料

・現地説明板

・『改訂増補 前方後方墳』 茂木雅博/著 1984年

・『彦根市文化財調査報告書第2集 荒神山古墳』 彦根市教育委員会/編 2010年