| *** 本ページの目次 *** 1.基本情報 2.諸元 3.探訪レポート 4.補足 5.参考資料 |

1.基本情報

所在地

奈良県橿原市縄手町178-1 2階(橿原市藤原京資料室)

2.諸元

3.探訪レポート

2016年10月16日(日) 初めての奈良古代史探訪 2日目

この日の探訪箇所

藤原宮跡 → 藤原京朱雀大路跡 → 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 → 橿原市藤原京資料室 → 奈良文化財研究所飛鳥資料館 → 飛鳥京跡苑池 → 伝飛鳥板蓋宮跡

⇒1日目の記事はこちら

初めての奈良探訪の2日目。

本日はまずは藤原宮跡に行きたいと思います。

やはりせっかく畿内に来たのですから、我が国初の都城の現在の様子を見てみたいです。

宿を出て少し走り、藤原宮跡の近くに来たようです。

周囲の風景を見てみましょう。

西の方角を見ると、手前左側に畝傍山が見え、遠くの山並みの右側には二上山が見えます。

北の方に見えるのは耳成山でしょう。

ところで、遺跡はどこにあるんだろう?

適当な場所に車を止めて周辺を歩いてみます。

あ、なんか遺跡っぽい。

※後で知りましたが、藤原宮跡を訪れるときは上の地図にも表示されている橿原市藤原京資料室の北側の駐車場に止めるのがベストです(この日は「適当な場所」に駐めました)。

説明板らしきものがあって、誰かが読んでいますよ。

その向こうには朱色の柱列がありますね。

あちらへ行ってみましょう。

藤原宮跡の説明板でした!

藤原「京」といった場合は、都の街全体を指し、藤原「宮」といった場合は天皇や貴族たちが政治を行う中心地のことを指し、説明板にも書いてありますが、今に例えていえば、皇居と国会議事堂と霞ヶ関の機能が合わさった場所が「宮」です。

藤原京の構想は天武天皇がすでに抱いていましたが、実現することなく亡くなってしまったため、その遺志を受け継いだ妻である持統天皇が都づくりを推し進め、694年に遷都しました。

そして、その次の天皇である持統の孫の文武天皇は、即位当初から藤原宮で活動した天皇となります。

ところが、次の元明天皇のときの710年には奈良の平城京へ遷ってしまいますので、藤原京が日本の首都であったのは足掛け17年だけでした。

ところで私は昔から何でこの都が「藤原京」と呼ばれているのが気になっています。

ほぼ同時代史料である日本書紀には「新益京(あらましのみやこ)」と記されており、どこにも藤原京なんて書いていないんですよね。

本当に藤原京って呼んでいいのかな?

藤原という地名が古代からここにあったという事実や、鎌足や不比等がこの地と縁があったということをご存じの方がいらっしゃったら教えてください。

むしろ、不比等ともともと縁があったといわれている平城京の方が「藤原京」と呼ぶに相応しいと思うのですが・・・

※後日注:日本書紀の天武紀には藤原という地名が出てくるのでそのころから地名はあった証拠となります。

それはそうと、こちらが周辺図です。

主要部拡大。

あらま、いきなり藤原宮の中心である大極殿に来ちゃったようですね。

上の図を見ると、内裏と呼ばれている空間の南側に大極殿があります。

大極殿の北側にも建物があったはずですが、醍醐池という溜池があり、そこはまだ発掘していないそうです。

内裏は天皇が生活する空間で、大事なイヴェントの際には天皇は大極殿に出御し、玉座である高御座(たかみくら)に座ります。

そして、大極殿の南側には朝堂院があり、さらにその南には朝集殿院があります。

これらの施設と同等なものは藤原宮以前の宮にも見られますが、宮を遷すたびに少しずつ変化して行っています。

ところで、これが大極殿の基壇ですね。

東国からフラッとやってきた人間がこんなにすんなりと大極殿に来れるなんて、随分とセキュリティが甘いですね。

ついでに基壇に登ってみましょう。

礎石は見えないですねえ。

※後日再訪した際に礎石を確認しました。

大極殿の南側にあるあの柱列が気になるので行ってみましょう。

周囲は絶賛発掘中のようです。

うわ、柱ふと!

費用を抑えて往時の様子を再現するにはこの柱列表示がもっとも良いと私も思っています。

日本各地にこういうのがあるのですが、さすが藤原宮、今まで見た柱の中で一番太いかも知れません。

東国からやってきた私にとっては、天皇の権力の大きさをまざまざと見せつけられてしまった思いです。

ところで、これは何を表示しているのでしょうか?

大極殿院閣門(だいごくでんいんこうもん)といって、大極殿と朝堂院の間の門ですね。

え、門の柱がこんなに太いの?

マジですか。

遠くを見渡すと、ほかにも朱色の柱列が建っている個所が見えます。

しかし広いなあ。

広大な敷地を将来のために確保しているようですが、いまはコスモスがやたらめったらに咲いており、三脚にカメラを設置して撮影している人が大勢いますよ。

私も真似してお花を撮ってみようかしら。

いやいや、私は花より遺跡だ。

ここはどこでしょう?

朝堂院東門跡でした。

でも、お花も綺麗よ。

いやいや、遺跡だ。

つづいてあちらへ行ってみましょう。

今度は朝堂院南門跡。

朝堂院の東西の門はコンパクトですが、南門は大きいですね。

そしてこちらが朝堂院西門跡。

コンパクトと言っても格式の高い八脚門ですよ。

結局、大極殿院閣門を含めて、朝堂院の東西南北の4ヶ所の門跡を見ました。

これだけでも結構広いのですが、ここは藤原宮の一画に過ぎないんですよね。

ところで、朝堂院には朝堂と呼ばれる建物が並んでおり、藤原宮の場合は12個の建物がありました。

早朝になると天皇がそこで政務をみたり、国の重要な儀式を行う場所でもありました。

さらに朝堂院の南にあった朝集殿院は、朝堂院で政治を行う貴族たちが待機する場所です。

それでは、雷電號へ戻りましょう。

次は橿原考古学研究所付属博物館へ行きたいので、ナヴィに場所をセットして出発。

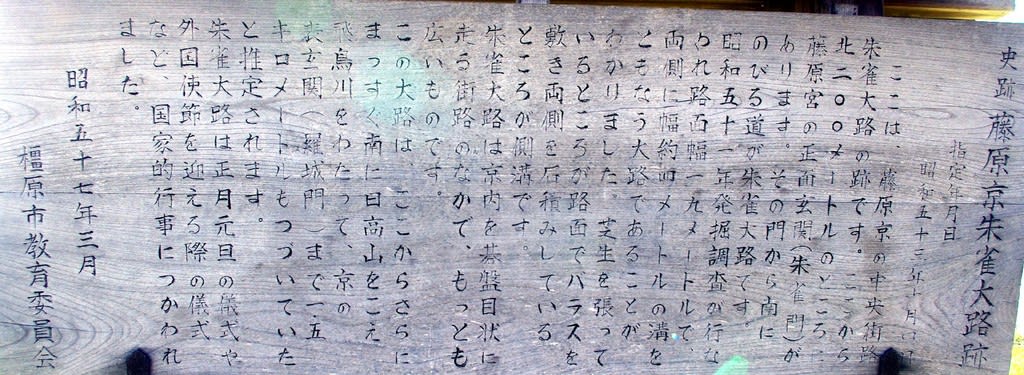

おや、何か説明板がある。

確認してみましょう。

おっと、ここも藤原京の遺跡だった!

朱雀大路というのは、説明板にも書いてある通り、藤原京のメインストリートで、さきほど歩いた藤原宮から南の方へ向かって伸びていた道です。

※後日、甘樫丘から藤原宮を見ることができましたよ。

朱雀大路が伸びていた南の方を見ます。

もう一つ説明板。

これが側溝跡ですね。

「天子南面」している大極殿方向を見ます。

先ほど歩いた朝堂院の南門の柱列表示が見え、その後ろには朝堂院閣門の柱列とこんもりとした森は大極殿の基壇跡、そしてさらに後ろのには耳成山が見えます。

偶然の発見でしたが、やはりこれも「引き寄せられの法則」ですね。

では、改めて橿原考古学研究所附属博物館へ向かいましょう。

⇒この続きはこちら

4.補足

5.参考資料

・『日本古代の国家と都城』 狩野久/著 1990年

・『なるほど!「藤原京」100のなぞ』 橿原市ほか/編 2012年