⇒前回の記事はこちら

本日最後の探訪箇所である吉見百穴に到着しました。

最後にして天気が良くなってきた・・・

吉見百穴の概要。

「よしみひゃっけつ」と呼ぶか、「よしみひゃくあな」と呼ぶかは、お好みでどうぞ。

ちなみに私は「ひゃくあな」派ですし、横穴墓は「よこあなぼ」と呼びます。

説明板に書かれてある通り、吉見百穴は若き日の坪井正五郎先生(1863~1913)が発掘した記念すべき遺跡です。

坪井先生たちは日本考古学のある意味「第一世代」みたいな方々で、この世代の研究者は大森貝塚を発掘したエドワード・モース博士(1838~1925)の影響を直接・間接は別として多大に受けていたそうです。

明治時代の考古学も他の分野と同じく、最初は外国人の手ほどきを受けたわけですね。

ただし、これは私の想像ですが、日本には江戸時代前半にはすでに世界最先端と言ってもよいような手法で古墳を発掘した水戸光圀がいますから、江戸時代以来の日本流の発掘方法があって、その上にアメリカ式が加わったのではないでしょうか。

なお、吉見百穴を見学する際には入場料が必要ですよ。

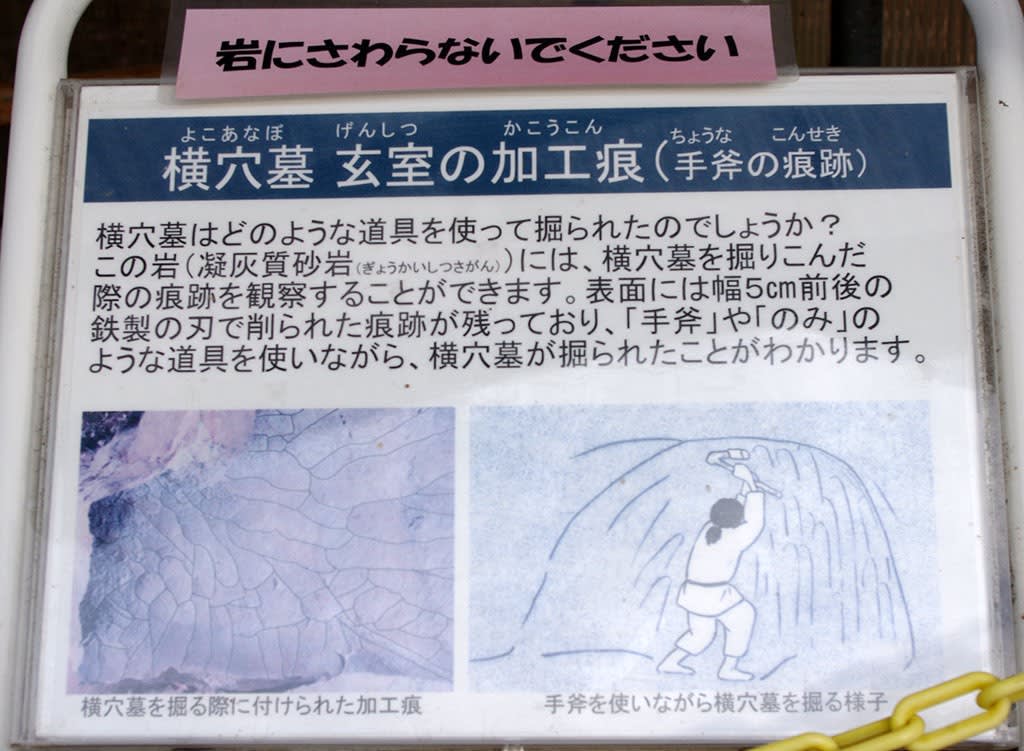

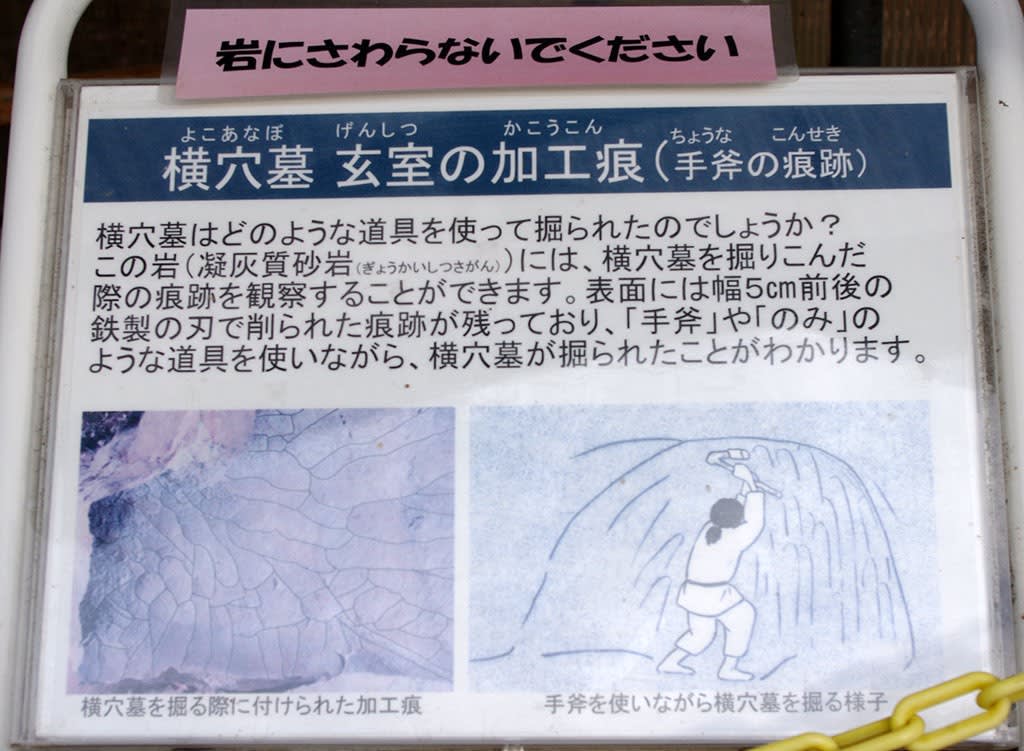

ひとまずトイレへ行こうと思うと、野外展示がありました。

古墳時代の人は手斧やノミで手掘りしたわけですが、さすがに鉄製品がないと無理ですね。

よく、「柔らかい岩石」という表現をする人がいるのですが、岩石ですから柔らかいはずがないでしょう!

比較的柔らかくて加工がしやすいという意味です。

かぶと塚古墳の石室の石もあります。

そうそう、思い出しました!

5年前の2015年5月24日に、「NPO法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会」の「城郭学習会」で、杉山城と松山城を訪れたのですが、そのときここでお弁当を食べました。

あの時はまだ古代史への興味が今ほどはなくて、高塚古墳は好きでしたが横穴墓には興味がなかったのでちゃんと見学をしていません。

それでは見学開始!

このように横穴がたくさん開いていますが、歩ける場所は限られています。

説明板が豊富に立っており親切ですよ。

戦時中に造られた軍需工場跡。

それでは登ってみましょう。

遊歩道の近くの横穴はだいたい入れるようです。

昔から開口しているので、いたずら書きというか、いたずら線刻が結構多いですね。

中腹からの眺め。

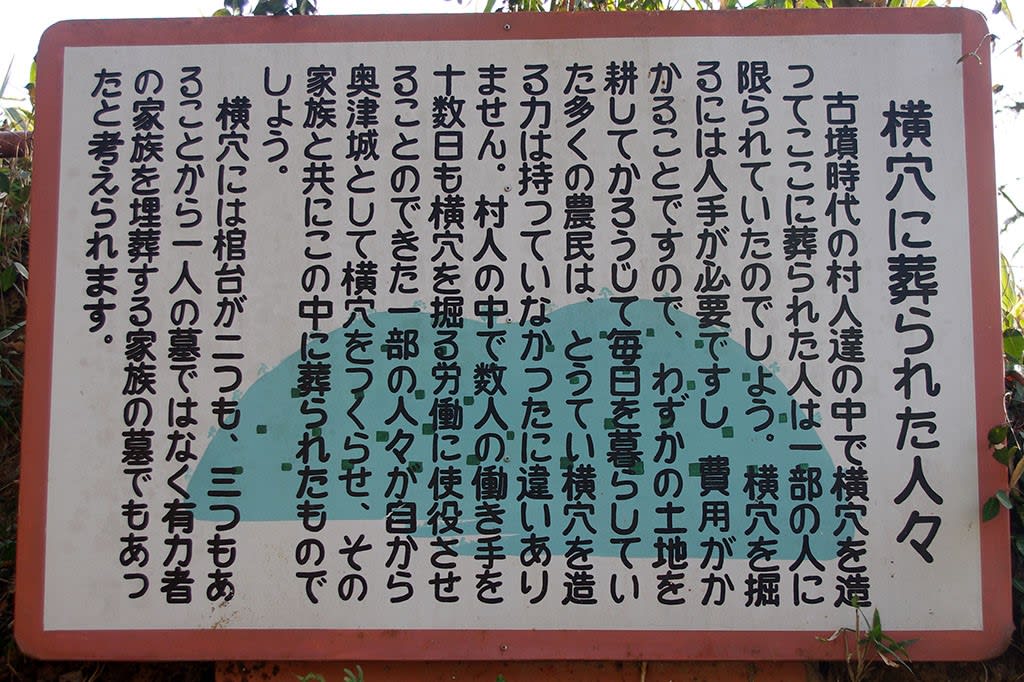

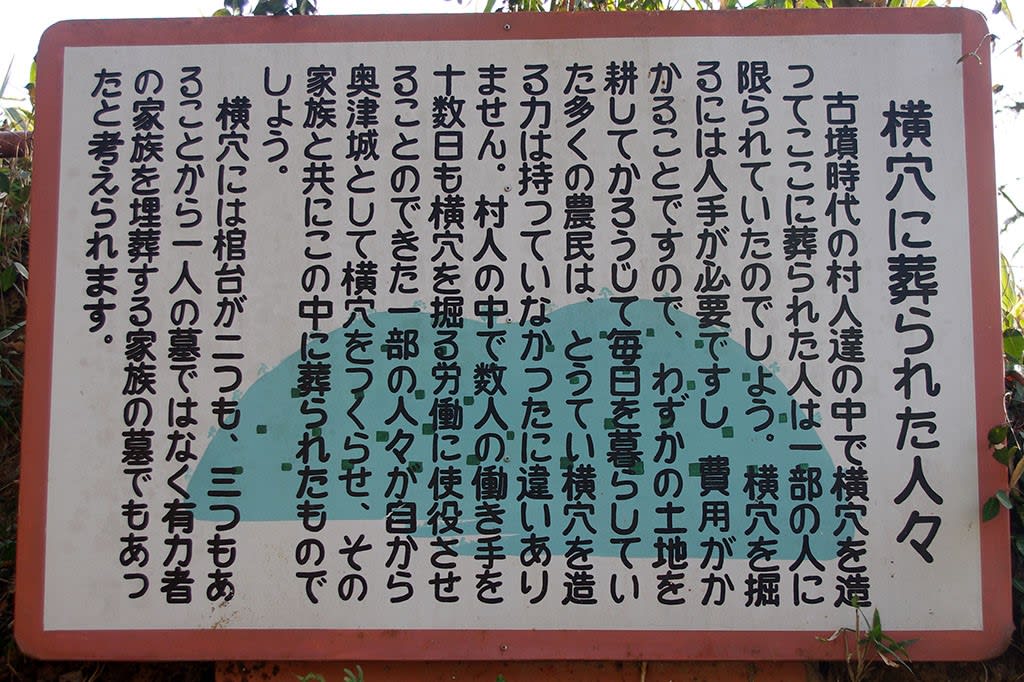

ここに書いてある通り、横穴には複数人埋葬されており、家族墓であると考えられているのですが、各地の横穴墓を見ていると、男性だけとか女性だけというような横穴墓もあるため、単純に家族がみんな仲良く一緒の横穴に埋葬されただけと考えることはできません。

しかも、埋葬された人びとがどのような社会階層の人びとであったのかは、いまだ定説がないのです。

横穴を掘るのは労力がいるため、埋葬された人びとは特別な人びとで、その他大勢の人たちの助けがあってこのような横穴を掘ることができたと考えるのが普通です。

では、どういった「特別」な人びとなのかというと、私個人の考えでは、この時代は中央による地方の直接支配が少しずつですが進んでいたため、中央の大王や貴族などの有力者と直接結びついた地方集団の墓ではないかと考えています。

中央の有力者のために働く身分の人たちです。

もちろん、研究者によって考え方は区々ですから、皆さんも横穴墓を見た時は「どんな人が眠っていたんだろう?」と想像をめぐらせてみてください。

天候に恵まれれば、富士山を含めてこんな感じのパノラマを楽しむことができるようです。

しかし今の時間はもろに逆光。

武甲山。

松山城跡はすぐ隣にあります。

松山城もとても良い城で、3回ほど訪れたことがあります。

本当は今日も行く予定だったのですが、時間切れとなってしまいました。

では降りますよ。

これは戦時中の工場跡。

昔は入ることができたようです。

私が子供のころに見た仮面ライダーやウルトラマンなどのロケ地としても良く使われたそうなので、幼少の折に知らないうちにテレヴィで見ていたかもしれません。

ところで、いまでこそ横穴墓を楽しむようになりましたが、既述した通り、古墳に興味を持った当初は横穴墓まで興味が行くことはありませんでした。

ところが、数年前、某市にある歴史資料館を訪れた際に若い女性の学芸員が非常に熱心に横穴墓の素晴らしさを語ってくれたのです。

目を輝かせて横穴墓の魅力を力説するのを聴いているうちに、その熱意が私に移ってしまったようで、その日から私も横穴墓好きとなりました。

こちらも有名な天然記念物のヒカリゴケです。

一応、カメラを突っ込んで撮ってみましたが・・・

説明板、もう一つあった。

つづいて、埋蔵文化財センターへ行ってみましょう。

吉見町にはもう一つ有名な横穴墓群があります。

まだ現地に行ったことがないので行ってみたいな。

あら、良い土偶が出てるじゃない。

埼玉と言えば「みみずく土偶」ですね。

先ほど行ってきた三ノ耕地出土の遺物もありますよ。

縄文遺跡から出る岩版や土版も何に使ったのか想像を掻き立てられる遺物です。

文字ではありませんが、何かの記号のようなものが刻されてあったり、人間の身体が表現されていることもあり、縄文人はこれをいったいどの様な用途で使ったんでしょうね。

えっ、三ノ耕地遺跡からは人物埴輪も出てるの?

4号墳出土と書かれており、後期の古墳もあったんですね。

なかなか凄いじゃん!

こちらは和名埴輪窯跡群出土の人物埴輪です。

埴輪窯跡も見つかっているのか・・・

吉見百穴のジオラマ。

屋外に石室の石が置かれていたかぶと塚古墳のジオラマ。

古代の道路遺構も見つかっているんですね。

※あとで調べたらこれは西吉見条里遺跡で東山道武蔵路の可能性が高いということです。

5年前も見学しているはずですが、当時は今見たようなものはあまり興味がなかったので全然記憶がありません。

でも今日はとても面白かった!

結構観光客で賑わっていますよ。

ところで、ここまでの説明に吉見百穴で見つかっている実際の横穴墓の数が出てきませんでしたね。

ネーミングが「百穴」ですから、100基くらいはあったと想像できると思いますが、現在確認されているだけでその数はなんと219基もあるのです!

日本最大級の横穴墓群なわけです。

つづいて、休憩室のようなところにパネル展示があるので、ササっとカメラに収めましょう。

ここに219基と出ていました。

※ピンぼけで済みません。

松山城跡。

縄張図。

というわけで、本日の探訪はこれお終いです。

個人的な用事のために少し早めに終わらせてしまい、皆さんには申し訳ないです。

今回はオーメンさんが車を出してくださったのでとても助かりました。

それでは皆さん、今回もご参加ありがとうございました!

オーメンさんと金子さんはそれぞれのマイカーで帰宅、私とかんめいさんは東上線に乗って帰りましょう。

皆さんのお陰で用事にも間に合います。

(了)

※なお、この後済ませた要件についてはHP「日本史大戦略」のこちらのページの後半に書いてあります。

本日最後の探訪箇所である吉見百穴に到着しました。

最後にして天気が良くなってきた・・・

吉見百穴の概要。

「よしみひゃっけつ」と呼ぶか、「よしみひゃくあな」と呼ぶかは、お好みでどうぞ。

ちなみに私は「ひゃくあな」派ですし、横穴墓は「よこあなぼ」と呼びます。

説明板に書かれてある通り、吉見百穴は若き日の坪井正五郎先生(1863~1913)が発掘した記念すべき遺跡です。

坪井先生たちは日本考古学のある意味「第一世代」みたいな方々で、この世代の研究者は大森貝塚を発掘したエドワード・モース博士(1838~1925)の影響を直接・間接は別として多大に受けていたそうです。

明治時代の考古学も他の分野と同じく、最初は外国人の手ほどきを受けたわけですね。

ただし、これは私の想像ですが、日本には江戸時代前半にはすでに世界最先端と言ってもよいような手法で古墳を発掘した水戸光圀がいますから、江戸時代以来の日本流の発掘方法があって、その上にアメリカ式が加わったのではないでしょうか。

なお、吉見百穴を見学する際には入場料が必要ですよ。

ひとまずトイレへ行こうと思うと、野外展示がありました。

古墳時代の人は手斧やノミで手掘りしたわけですが、さすがに鉄製品がないと無理ですね。

よく、「柔らかい岩石」という表現をする人がいるのですが、岩石ですから柔らかいはずがないでしょう!

比較的柔らかくて加工がしやすいという意味です。

かぶと塚古墳の石室の石もあります。

そうそう、思い出しました!

5年前の2015年5月24日に、「NPO法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会」の「城郭学習会」で、杉山城と松山城を訪れたのですが、そのときここでお弁当を食べました。

あの時はまだ古代史への興味が今ほどはなくて、高塚古墳は好きでしたが横穴墓には興味がなかったのでちゃんと見学をしていません。

それでは見学開始!

このように横穴がたくさん開いていますが、歩ける場所は限られています。

説明板が豊富に立っており親切ですよ。

戦時中に造られた軍需工場跡。

それでは登ってみましょう。

遊歩道の近くの横穴はだいたい入れるようです。

昔から開口しているので、いたずら書きというか、いたずら線刻が結構多いですね。

中腹からの眺め。

ここに書いてある通り、横穴には複数人埋葬されており、家族墓であると考えられているのですが、各地の横穴墓を見ていると、男性だけとか女性だけというような横穴墓もあるため、単純に家族がみんな仲良く一緒の横穴に埋葬されただけと考えることはできません。

しかも、埋葬された人びとがどのような社会階層の人びとであったのかは、いまだ定説がないのです。

横穴を掘るのは労力がいるため、埋葬された人びとは特別な人びとで、その他大勢の人たちの助けがあってこのような横穴を掘ることができたと考えるのが普通です。

では、どういった「特別」な人びとなのかというと、私個人の考えでは、この時代は中央による地方の直接支配が少しずつですが進んでいたため、中央の大王や貴族などの有力者と直接結びついた地方集団の墓ではないかと考えています。

中央の有力者のために働く身分の人たちです。

もちろん、研究者によって考え方は区々ですから、皆さんも横穴墓を見た時は「どんな人が眠っていたんだろう?」と想像をめぐらせてみてください。

天候に恵まれれば、富士山を含めてこんな感じのパノラマを楽しむことができるようです。

しかし今の時間はもろに逆光。

武甲山。

松山城跡はすぐ隣にあります。

松山城もとても良い城で、3回ほど訪れたことがあります。

本当は今日も行く予定だったのですが、時間切れとなってしまいました。

では降りますよ。

これは戦時中の工場跡。

昔は入ることができたようです。

私が子供のころに見た仮面ライダーやウルトラマンなどのロケ地としても良く使われたそうなので、幼少の折に知らないうちにテレヴィで見ていたかもしれません。

ところで、いまでこそ横穴墓を楽しむようになりましたが、既述した通り、古墳に興味を持った当初は横穴墓まで興味が行くことはありませんでした。

ところが、数年前、某市にある歴史資料館を訪れた際に若い女性の学芸員が非常に熱心に横穴墓の素晴らしさを語ってくれたのです。

目を輝かせて横穴墓の魅力を力説するのを聴いているうちに、その熱意が私に移ってしまったようで、その日から私も横穴墓好きとなりました。

こちらも有名な天然記念物のヒカリゴケです。

一応、カメラを突っ込んで撮ってみましたが・・・

説明板、もう一つあった。

つづいて、埋蔵文化財センターへ行ってみましょう。

吉見町にはもう一つ有名な横穴墓群があります。

まだ現地に行ったことがないので行ってみたいな。

あら、良い土偶が出てるじゃない。

埼玉と言えば「みみずく土偶」ですね。

先ほど行ってきた三ノ耕地出土の遺物もありますよ。

縄文遺跡から出る岩版や土版も何に使ったのか想像を掻き立てられる遺物です。

文字ではありませんが、何かの記号のようなものが刻されてあったり、人間の身体が表現されていることもあり、縄文人はこれをいったいどの様な用途で使ったんでしょうね。

えっ、三ノ耕地遺跡からは人物埴輪も出てるの?

4号墳出土と書かれており、後期の古墳もあったんですね。

なかなか凄いじゃん!

こちらは和名埴輪窯跡群出土の人物埴輪です。

埴輪窯跡も見つかっているのか・・・

吉見百穴のジオラマ。

屋外に石室の石が置かれていたかぶと塚古墳のジオラマ。

古代の道路遺構も見つかっているんですね。

※あとで調べたらこれは西吉見条里遺跡で東山道武蔵路の可能性が高いということです。

5年前も見学しているはずですが、当時は今見たようなものはあまり興味がなかったので全然記憶がありません。

でも今日はとても面白かった!

結構観光客で賑わっていますよ。

ところで、ここまでの説明に吉見百穴で見つかっている実際の横穴墓の数が出てきませんでしたね。

ネーミングが「百穴」ですから、100基くらいはあったと想像できると思いますが、現在確認されているだけでその数はなんと219基もあるのです!

日本最大級の横穴墓群なわけです。

つづいて、休憩室のようなところにパネル展示があるので、ササっとカメラに収めましょう。

ここに219基と出ていました。

※ピンぼけで済みません。

松山城跡。

縄張図。

というわけで、本日の探訪はこれお終いです。

個人的な用事のために少し早めに終わらせてしまい、皆さんには申し訳ないです。

今回はオーメンさんが車を出してくださったのでとても助かりました。

それでは皆さん、今回もご参加ありがとうございました!

オーメンさんと金子さんはそれぞれのマイカーで帰宅、私とかんめいさんは東上線に乗って帰りましょう。

皆さんのお陰で用事にも間に合います。

(了)

※なお、この後済ませた要件についてはHP「日本史大戦略」のこちらのページの後半に書いてあります。

ヒカリゴケって吉見にあったんですね!

あの辺社会人になり通ったりしていたのになあ、本当残念。でまあ当時は古墳とか神とか調べてなかったですから結局今分かったという事で稲用さんから教えて貰った事もとっても嬉しい限りです。

ヒカリゴケって食べれるかしら?どんな薬的な効果があるのか?ちょっと気になりますね。ネアンデルタール人は海藻の上で寝たらしいんですけど。土蜘蛛って言われて民族は手足長いイメージでしたけど、まあ追っかけている主要民族の一つなのは確かでここにあったんですかあ。埼玉凄いですよね。埼玉行かなくてなってくるとそんな事が分かる。ただこうして家にいて発見出来るって本当ありがたいです。

ヒカリゴケ食べてみたいです。コロナの薬になるといいのになあ!!どこかの大学で成分調べて欲しいですよ。

きっかけが主婦の勘じゃあ無理かな?

稲用さんファンで研究者いるといいですね!

ただ日本人昔から食べていたかも?ならDNAに入ってますよね、ならいいなあ。

今城と関係しそうですよね。たまたまあまりに時間に困り昔もらった資料見始めたんですけど、今城の埴輪が見慣れてせいか顔つきが似ているように感じちゃいましたよ。目の穴の絶妙な大きさアーモンドアイですよね。

似ているような物出てるし、今城の埴輪工場やめたあと関東ですかね?だから系統似ているような出土品があるのかなあ?圭頭太刀とガラス。勾玉は意外ですけど長く維持されていた民族なら分かるし。で技術がないと出来ないし。型作れたりすれば出来るけど一からは難しいでしょうし。

吉見って比企なんですね!鎌倉の歴史でしか理解していなかったんですけど結構通ったりしていたし、ヒカリゴケもあったなんでびっくりです。自分で一から探すよりもよっぽど早い。でなんか北の丸公園にもあるらしいんですけど千代田区。千代田って医学や薬学にも大事な場所なんですよね。地震で揺れやすいのも気になってますし、大阪千代田も昔から気になってます。

話はそれましたけど継体天皇って凄いイメージ質素で実直コツコツだったら笑えますね。ただその姿みていたら単純な長時間の穴掘りもやりたくなるのかな?

そうそう仲哀さんがまた継体系のように思うんですよね。少なくても技術と知識がある民族ほど代名詞が憑依されていてなおかつ不幸で子孫が継承出来ない理由って妬みとしか考えられない。日本の歴史も人間の妬みが凄いように思うんで考古学で白黒出てくるとその土地密着の指導者なり神が評価されてくるはず。出土品なら長い時間で物で分かりますけど、実績は今コロナ騒動で現世で目の当たりしているのもありますね。各知事さんの動向も歴史の参考になるので楽しいですよ。凄い事や出来た事に評価がその時代に生きている人間が与えられたら妬む方も妬まれる方も幸せになりますよね。そてどころじゃないのに明日引っ張り合うって全体の向上にも非合理的過ぎます。卑弥呼はその時代で評価されていたならばそのあとからやったらやっただけ叩かれるようになってそうですよね。叩かれてたら叩く意味って何?って思えるといいなあ。筋がおかしいとか目的が違うなら人そのものへの批判ではないはずでみんなが揃えなくても自然に意見はまとまるはず。

倭国大乱久々に調べたくなりました。

卑弥呼って天文学優れていたとしたら?ここの筋になるんですよね?はたからは呪術的に思うけど複数当たればきっと方程式あるはず、持続可能性があるからこそ感情も制御出来る。コロナ対策も場当たり的な感情的で決まるのも困ってしまいます。方程式一回作っておけばコロナ以外でも全然使えますし。誰か作って欲しいですよ。吉見から出てくるといいのになあって思いました。1700年程度で相当人間進化している事を期待します。