⇒前回の記事はこちら

二子塚古墳のつぎは姉埼神社へやってきました。

今まで気づかなかったのですが、地名は「姉崎」ですけど、神社の表記は「姉埼」なんですね。

参道。

では境内を散策しましょう。

境内社。

え?

アラハバキさま!?

でも祭神は句句廼馳(くくのち)となっていますよ(記紀では木の神様です)。

ククノチはダミーじゃないの?

とか言うと、神社に怒られるのでそういうことは言わないようにしましょう。

ここにも富士塚があります。

でも、元々は「御社(ごしゃ)三子古墳」という古墳なんですね。

スペックは、直径が約10.5mで高さが約3mの円墳です。

それでは富士山に登りますか!

はい、登頂!

山頂から見る境内。

伊勢神宮の遥拝所でしょうか。

今度は御社二子古墳がありました。

直径約18m、高さ1.5mの円墳です。

ヤマトタケルが走水を渡るときに入水して死んだ妻のオトタチバナヒメを思ってここから海の方を見たという伝承があります。

そういえば、先ほどのアラハバキの隣は白鳥神社があり、ヤマトタケルが祀られていました。

ヤマトタケルは相殿として祀られているはずなのに、別個に白鳥神社があるというところに何かの意味があるのかもしれません。

神社の境内は丘の上にあり、麓へ下る階段は結構な段数がありますよ。

ここは降りません。

グルグルめぐっていたら、拝殿は最後になってしまいました。

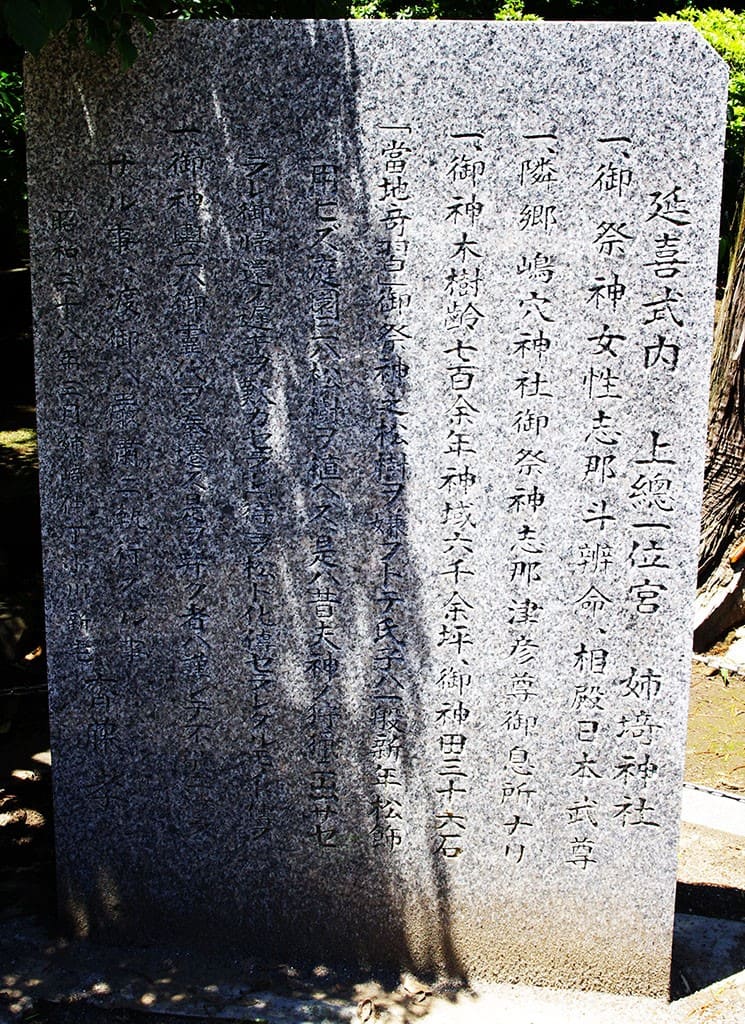

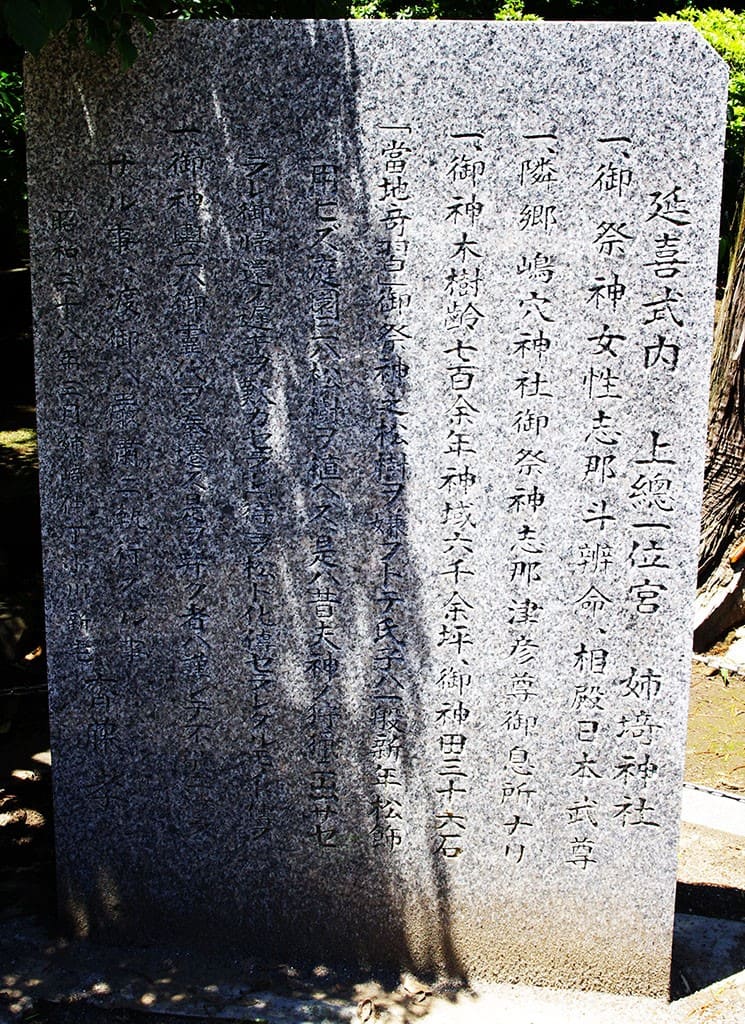

由緒書があります。

ここに書かれている通り、姉埼神社の主祭神は支那斗弁命ですが、この神様を知っている人はよっぽどのマニアですね。

風の神様ですよ。

姉埼神社の社殿の向きはピッタンコじゃないのですが、ほぼ伊勢神宮に向いていて、伊勢神宮の内宮には別宮として風日祈宮(かざひのみのみや)があり、外宮には別宮の風宮があり、両社とも級長津彦命と級長戸辺命を祀っています。

でも、シナツヒコっていう名前は中国を連想させられ、中国の沿岸部の神様なのかと想像を膨らませたりできそうですが、その「シナ」ではないでしょう。

「シナ」というものの本来の意味はいったい何なのでしょうか。

御社古墳。

直径約21メートル、高さ2.5メートル、築造年代不明の円墳。

境内には以上のように3基の古墳がありますが、神社境内のためか詳しい調査はできていないようで、年代等も良く分かりません。

ただ、山の中にはこういった円墳がもっとたくさんあったかもしれず、雰囲気的には6世紀以降の群集墳という感じがします。

さて、この後は雷電號を神社に留め置きさせていただいて、近辺の古墳を歩いてめぐってみようと思います。

⇒この続きはこちら

二子塚古墳のつぎは姉埼神社へやってきました。

今まで気づかなかったのですが、地名は「姉崎」ですけど、神社の表記は「姉埼」なんですね。

参道。

では境内を散策しましょう。

境内社。

え?

アラハバキさま!?

でも祭神は句句廼馳(くくのち)となっていますよ(記紀では木の神様です)。

ククノチはダミーじゃないの?

とか言うと、神社に怒られるのでそういうことは言わないようにしましょう。

ここにも富士塚があります。

でも、元々は「御社(ごしゃ)三子古墳」という古墳なんですね。

スペックは、直径が約10.5mで高さが約3mの円墳です。

それでは富士山に登りますか!

はい、登頂!

山頂から見る境内。

伊勢神宮の遥拝所でしょうか。

今度は御社二子古墳がありました。

直径約18m、高さ1.5mの円墳です。

ヤマトタケルが走水を渡るときに入水して死んだ妻のオトタチバナヒメを思ってここから海の方を見たという伝承があります。

そういえば、先ほどのアラハバキの隣は白鳥神社があり、ヤマトタケルが祀られていました。

ヤマトタケルは相殿として祀られているはずなのに、別個に白鳥神社があるというところに何かの意味があるのかもしれません。

神社の境内は丘の上にあり、麓へ下る階段は結構な段数がありますよ。

ここは降りません。

グルグルめぐっていたら、拝殿は最後になってしまいました。

由緒書があります。

ここに書かれている通り、姉埼神社の主祭神は支那斗弁命ですが、この神様を知っている人はよっぽどのマニアですね。

風の神様ですよ。

姉埼神社の社殿の向きはピッタンコじゃないのですが、ほぼ伊勢神宮に向いていて、伊勢神宮の内宮には別宮として風日祈宮(かざひのみのみや)があり、外宮には別宮の風宮があり、両社とも級長津彦命と級長戸辺命を祀っています。

でも、シナツヒコっていう名前は中国を連想させられ、中国の沿岸部の神様なのかと想像を膨らませたりできそうですが、その「シナ」ではないでしょう。

「シナ」というものの本来の意味はいったい何なのでしょうか。

御社古墳。

直径約21メートル、高さ2.5メートル、築造年代不明の円墳。

境内には以上のように3基の古墳がありますが、神社境内のためか詳しい調査はできていないようで、年代等も良く分かりません。

ただ、山の中にはこういった円墳がもっとたくさんあったかもしれず、雰囲気的には6世紀以降の群集墳という感じがします。

さて、この後は雷電號を神社に留め置きさせていただいて、近辺の古墳を歩いてめぐってみようと思います。

⇒この続きはこちら