こんばんは~

晴れ間がないうえに

北風が吹いて

寒い寒い・・一日でしたね

こんな日は

やっぱりコタツムリに

限るかな???

昨日は

私らしくもなく

後ろ向きな気持ちになり

グチグチ・・・ネチネチ・・・

グッチ~なメールを

送りつけられてしまった

お友達・・・

ごめんね!!!

ご心配おかけしました![涙[ぼかしウサギ] (otomedojo)](http://yaplog.jp/deco~otomedojo~2646.gif)

ちょっと日にちが

さかのぼりますが・・・

やっぱり

元気食欲なし

血色悪いままで

グッタリ寝てばかりなので

先生に連絡して

貧血だけでなく

全身状態を

調べてもらうべく

検査をお願いして

やっていただきました

(昨日のこと)

検査は

採血と腹部エコー

採血は前日にも

やっていて

12/21 12/22

12/22

まっ・・・食べていないのだから

貧血は改善されている

はずもなく・・・

ヘマトクリットは

低いままです

H21.12/29 H21.12/30

H21.12/30

H22.1/11

二年前と比べても

決して良い数値では

ありませんでした

エコーでは

肝臓に腫瘍らしきものが

二年前より大きくなっていることが

確認できました

この腫瘍に関しては

悪性かどうか

判断する細胞診も

試験開腹も試みるつもりは

ありません

貧血が

体のどこかから出ている

出血からだとしても

肝臓へのアプローチは

今のところは

考えていません

もちろん

摘出手術なんて

絶対に考えてませんし

肝腫瘍で悪性だとしたら

残された時間は

短いとも予測できますが

主治医先生といろいろ話をして

私の考えを

理解していただきました

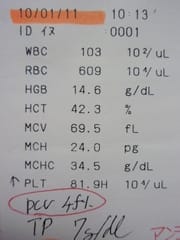

採血のデータは

コレ・・・

特に引っかかったのが

中性脂肪

値がぶっちぎってしまいました

もう一つが

ALP

肝臓に何かがあって

悪さをしているわけだから

ALPに関しては

合点がいきます

Naとkの減少で何があるかというと

嘔吐・下痢・多尿

下痢以外

見事に的中です

ぶっちぎった

中性脂肪の増加は

「甲状腺機能低下症」の疑い![汗[ネコ] (otomedojo)](http://yaplog.jp/deco~otomedojo~3127.gif)

アンディに今起きている問題は

いくつかあって

尿に含まれていた

白い粉??砂??のような

成分のもの

これがどこから

来ているのか??

尿検査では

特に引っかかる問題はなく

現段階で

膀胱炎の所見は薄い・・・

となると

あれは何?

ここまでが

昨日の診察でのこと

エコーでの所見で

腸管の働きが

いまいちだったので

プロナミドが処方されて

帰ってきました

検査が相当疲れたらしく

グッタリ寝たままでしたが

少しでも食べてほしくて

色々近づけました

かなり食べているようにも

見えますが・・・

実際には

ササミを3口ほど

ここまでで

もういらない!!!

食べたくない!!!

と顔をそむけるように

なりました

以前行った

採血のデータと

照らし合わせてみても

明らかに高すぎですよね

今年のはじめ

ルルが痩せ始めてきて

主治医先生が疑ったのが

甲状腺機能低下症

亡くなる2か月前の

今年1/12の検査では

疑い・・・のままで

終わってしまったのですが

内分泌系の疾患は

遺伝性もあると聞きますので

アンディにも十分あり得ることですよね

ママががっかりしないように

この日のラックは

安定していて

病院でも

付き添い。。。

色々検査を頑張るアンディを

励ますかのように

お利口さんにしていてくれました

僕は食べれますよ~

もっともっと欲しいです

こんならっちゃんに

ママはすごく救われたよ!!

グッタリ寝ているアンディに

ぴたっと寄り添うラック

一夜が明けて

今日も依然として

ご飯食べたくないアンディ

血色は依然悪く

このまま貧血が

進んでしまったら・・・

そう不安に思い

先生に電話を掛け

病院へ行ってきました

昨日の血液データを

詳しく説明下さり

尿検査で

検出された

白い物体も

「脂肪」かもしれないって

体に吸収しきれない脂肪分が

尿となって

排出されているのかもしれないって

甲状腺の検査結果が出るのは

早くても来週になる

でもそれまで

ご飯食べないまま

グッタリが進むのは

アンディに可哀想だねと

先生と相談して

あくまでも

見切り発車にはなるんだけど

低用量だとしても

服用を始めたほうがいいね・・と

ホルモン剤を処方してもらってきました

即効性はないと思われるけど

ルルちゃんずに

教科書通りの定義は

当てはまらない実績があるから

とりあえず試してみましょう!!!って

何も食べてくれないので

アンディもカプセルで

無理やりお薬を飲ませています

僕と一緒だね~

ディっ君

今まで

寄り添ってもらう側だった

らっちゃんが

今度はディっ君に寄り添ってます

こんなふうにね・・・

お尻とお尻を

くっつけてるよ!!!![ウキウキハート[ネコ] (otomedojo)](http://yaplog.jp/deco~otomedojo~3071.gif)

昨日・・・

色々な検査で

アンディの様子がわかり

なんだかちょっと

私自身が

息切れになっちゃったのかな???

ここ3~4年

ルルの耳に

腫瘍ができたあたりから

ノンストップで

病院生活が始まり

それ以前にも

クッシングで通院していたので

それこそ

主治医先生に診ていただいて

もう6年目になるのだけど

ルルちゃんちを

見ない月はないよね

ってぐらい

通院生活が継続で

特にここ数年は

ルルちゃんちを見ない週は

ないね・・に変化して

ずっとではないけれど

要観察の緊張は

続いてきて

今年に入って

ルルが倒れた2月下旬から

夜通しで寝ることが

ない生活になったので

私自身の息が

抜けなくなり

3/10にラックの肺水腫

3/19のルル旅立ち

と目まぐるしく日常が過ぎて

立ち止まることさえ

なくなってしまったので

すこし自分を見失っていたように

思います。

今日主治医先生にも

「ちょっとくたびれちゃった・・・」

って弱音を吐いたし

お友達にも

グッチ~な弱音を吐露して

散々凹んで涙して

ルルに話しかけていたら

すこし肩の力が抜けたというか

ルルがね

「わたち幸せだったよ~」って

そう笑っているような

気がして

一緒に寄り添って

癒されて

慰められて

大事な時間を

ともに過ごさせてもらって

私にできることって

なんだろう・・・って

振り返ってみた時に。。。

命を全うさせて

その命が終わろうとするときに

安心させて

虹の橋へ送り出して

あげることなんじゃないのかな・・・って

今年は未曽有の大震災があって

どうしようもなく

命が途切れてしまうことが

いっぱいいっぱいあって

最後に送り出して

あげられない無念な想いや

切ない別れ方で

亡くなられた方々や

可愛いペットたちを

思うとき・・・

今寄り添ってあげられることの

幸せや

抱きしめてあげられる

ぬくもりは

本当に貴重なんだって

私たちも

ルルちゃんずも

生かされている命を

しっかり守って

いつの日かまた

巡り合えるその時まで

ちゃんと送り出して

あげなきゃいけなんだって

アンディもラックも

その時はもう近づいているのかも

しれないのだけど

せめて

あと少し

お誕生日に

息子に抱っこしてもらえたら

ミラクル♪ミラクル♪

信じて頑張らないと

いけないな・・・って

少しだけ

立ち上がる力が持てました![バイバイ[手] (otomedojo)](http://yaplog.jp/deco~otomedojo~3186.gif)

今日ね・・・先生にも言ったのだけど

今までに行ってきた

検査のデータや

その時の記録

ママちゃんメモね・・・

今となっては

病院も変わってしまったし

先生は一緒でも

カルテがないので

データを比べることもできないのを

きっちり記録を付けて

データをいただき

保存してきてよかったなって

こんな形で

役に立つとは

夢にも思いませんでしたが

可愛いわが子たちを

しっかり守れるのは

私たち・・・飼い主

管理もちゃんとやって

支えてあげなきゃ!!!ですよね

先生にも

お友達たちにも

ルルにも

可愛い二人の王子たちにも

大きな大きなパワーもらって

少しずつ前に歩みを

進めていこうと思います

また苦しくなったら

グッチーなメールしちゃうかも

しれないけど・・・

付き合ってくださいね!!!

ルルちゃんず

頑張ります!!!!!

参考として・・・ですが

| 急に老け込む もしかして「甲状腺機能低下症」?

食欲はあるけど、元気がないし、毛づやも悪い。愛犬が急に老け込んで見えたら、年のせいだと油断せず、様子やしぐさをよく観察して。 |

【症状】 元気、体力、気力、活力がなくなる |

|

illustration:奈路道程 |

「うちの犬、別に病気じゃなさそうなのに、このごろ急に老けたみたい。もう“年”かしら」。そんな時、すぐに「年のせい」にせず、しぐさや動作、体調面で気になるところがないかをよく観察し、動物病院で調べてもらったほうがいい。もし、「甲状腺機能低下症」なら、だんだんと元気、体力、気力、活力がなくなって、死に至る可能性がある。 「甲状腺」とは、のどの下部にあって、動物の体を構成する細胞や骨、筋肉、内臓、皮膚などの代謝、働きを促進する、極めて重要な「甲状腺ホルモン」を分泌している内分泌器官である。もし甲状腺の機能が低下して甲状腺ホルモンの分泌が少なくなれば、心身の活力が衰えてきて、動作や体調の変化にかかわる様々な症状が現れてくる。 例えば、いつも元気がない。散歩を好まない。なじみの人や犬ともあまり遊ばない。運動したあとでも、息が荒くならない。しっぽを垂れ、頭を下げた姿勢が多い。いつも、申し訳なさそうな顔つきをしている。名前を呼んでも、反応が鈍い。歩く時、前足のつめを擦るように歩く。後ろ足を突っ張った不自然な歩き方をする。眼に輝きがない。暖かい季節でも寒がる。 あるいは、毛並み、毛づやが悪い。毛がゴワゴワする。毛がはげやすくなった。一度、毛を刈ると、なかなか生えそろわない。おなかの毛が薄くなった。おなかの皮膚が黒ずんできた。舌先が冷たい──など、いくつも数え上げられる。しかし、典型症状と言えるものはあまりなく、とにかく「不活発」。ただし、「食欲」は、衰弱死の寸前までなくなることはなく、病気発見を見逃しやすい要因でもある。 |

【原因とメカニズム】 遺伝性の自己免疫疾患。問題はいつ発症の「スイッチ」が入るか |

||

|

||

【治療】 適正な診断に基づく「薬剤治療」で |

||

|

||

【予防】 愛犬の様子やしぐさをよく観察し、おかしいと思えば、すぐ検査を |

||

|

||

↓ブックマークにリンクが貼ってあります

よろしくお願いします♪

『☆ruruのおうち☆』

↓ブックマークにリンクが貼ってあります

よろしくお願いします♪

『☆ruruのおうち☆』