1945年8月6日 広島に原子爆弾が落とされた。

毎年、8月に入ると、終戦記念日あたりまで、戦争体験を綴った記事や番組が増える。

私は、ある人の話を聞くまでは、これらの反戦や平和祈願の番組が大嫌いであった。

私の祖父は大正元年生まれで、当然戦時中の記憶はある。

私が幼い頃はインコを飼っていて、インコに餌をあげるたびに祖父から「昔は食べる者がなくて、そのインコのえさと同じ物を食べていた」など、ことあるごとに当時の苦しかった生活を聞かされた。

祖父に限らず、戦時中や終戦後の苦しい生活を滔々(とうとう)と語る人の話をどれだけ聞いてきた事か。

そういった同じような「武勇伝」を聞いているうちに、結局は単なる苦労自慢の話にしか聞こえなくなってしまった。

直接は口にしなくとも

「どうだ!今のお前たちのような生活をしているやつに、こんな苦労ができるか? できやしないだろうなぁ。こんな苦労をしてきた俺たちはすごいだろ!」

と言いたげなようで、ほとほとうんざりしていた。

「ある人の話を聞くまで」と言ったが、その話は私にとって、大きな衝撃だった。

それは、私が高校生のときの事。

ある、ひめゆり部隊の生き残りの人が、当時の体験を語るという、講演会のような行事が高校の全体集会かなにかであった。

その、ひめゆり部隊の生き残りの方は、あまりにも凄惨な当時の体験を決して語ろうとしなかったが、このままでは、当時の事が歴史の中に埋もれてしまうという危機感から、語る事を決意したということだった。

わたしは「またか」という思いだった。

私流の言葉でいうなら「武勇伝はもうけっこう」といったところ。

私にかぎらず、同じような考えだった高校生は少なからずいたと思う。

しかし、公演が始まると、5分もしないうちに会場の雰囲気は変わってしまった。

その話は、我が耳を疑うほど凄惨なものだった。

米軍の上陸が間近に迫っていた頃の話だったと記憶しているが、当時、そのひめゆり部隊の方が、防空壕のようなところで医療活動をいていたときの事。

一部であるが、話の内容は以下のようなものだった。

友人と壕の一室でけが人の治療をしていた時、足りない物があったので、治療は友人に任せて少しその場を離れた。

すると、次の瞬間、友人にまかせて離れたその場所に艦砲射撃かなにかの弾が着弾した。

あわてて戻ると、その友人は下半身がなくなっていて胸から下に、泥だらけの内蔵が出ていた。

このような、耳を覆いたくなるような話を1時間弱ほど聞いただろうか。

身をもって、体験した人の話の一語一語がどれほど重かったことか。

しかし、この生の声を第三者の私が文章にしたところで、体験者本人の話の半分も伝わらないのではないかと思ってしまう。

これと、似たような体験を、今回の震災でもした。

ある、紙芝居屋さんの話である。

紙芝居をしながら被災地を回っていたときに被災した数人の高校生に出会った。

その高校生達に、話の成り行きで、紙芝居を作ってもらう事になった。

避難所生活で紙芝居を作る余裕があるとも思えなかったが、駄目もとで紙と画材を手渡した。

すると次の日、本当に紙芝居を作って持ってきたのだ。

その紙芝居を、テレビで放送しているのを見た。

申し訳ないが、絵も文章も高校生にしては稚拙だった。しかし、その紙芝居の持っている力は絶大なものがあった。

この紙芝居屋さんも、普段は呼んでいる途中で涙が出てきてしまい、最後まで読み切れないと言っていた。

このときばかりは、テレビ放送で多くの人が見ているので、気を強く持ち、何とか読み切れたそうだ。

誰しも、本当に苦い体験や苦しい体験は思い出したくもないし、語りたくもない。

武勇伝のように語っている時点で、訴える力は既になくなっている。

私も、これまでの人生で悩んだ事もあるし、世の中の理不尽さにやるせない思いにかられた事もある。

しかし、私の苦労などまだまだとるに足りない物で、そのような事よりも、これまで幸せに暮らせてきた事を表現したいのだ。

私は、世界が平和である事を願っているが、戦場の真っただ中に居合わせた事のない私に戦争の悲惨さなど表現できるわけもない。

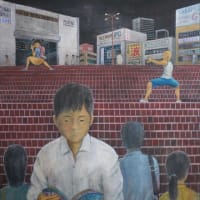

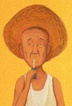

だからこそ、平和な絵を描く事で、私の画家としての役目を一つ果たせるのではないかと思っている。

毎年、8月に入ると、終戦記念日あたりまで、戦争体験を綴った記事や番組が増える。

私は、ある人の話を聞くまでは、これらの反戦や平和祈願の番組が大嫌いであった。

私の祖父は大正元年生まれで、当然戦時中の記憶はある。

私が幼い頃はインコを飼っていて、インコに餌をあげるたびに祖父から「昔は食べる者がなくて、そのインコのえさと同じ物を食べていた」など、ことあるごとに当時の苦しかった生活を聞かされた。

祖父に限らず、戦時中や終戦後の苦しい生活を滔々(とうとう)と語る人の話をどれだけ聞いてきた事か。

そういった同じような「武勇伝」を聞いているうちに、結局は単なる苦労自慢の話にしか聞こえなくなってしまった。

直接は口にしなくとも

「どうだ!今のお前たちのような生活をしているやつに、こんな苦労ができるか? できやしないだろうなぁ。こんな苦労をしてきた俺たちはすごいだろ!」

と言いたげなようで、ほとほとうんざりしていた。

「ある人の話を聞くまで」と言ったが、その話は私にとって、大きな衝撃だった。

それは、私が高校生のときの事。

ある、ひめゆり部隊の生き残りの人が、当時の体験を語るという、講演会のような行事が高校の全体集会かなにかであった。

その、ひめゆり部隊の生き残りの方は、あまりにも凄惨な当時の体験を決して語ろうとしなかったが、このままでは、当時の事が歴史の中に埋もれてしまうという危機感から、語る事を決意したということだった。

わたしは「またか」という思いだった。

私流の言葉でいうなら「武勇伝はもうけっこう」といったところ。

私にかぎらず、同じような考えだった高校生は少なからずいたと思う。

しかし、公演が始まると、5分もしないうちに会場の雰囲気は変わってしまった。

その話は、我が耳を疑うほど凄惨なものだった。

米軍の上陸が間近に迫っていた頃の話だったと記憶しているが、当時、そのひめゆり部隊の方が、防空壕のようなところで医療活動をいていたときの事。

一部であるが、話の内容は以下のようなものだった。

友人と壕の一室でけが人の治療をしていた時、足りない物があったので、治療は友人に任せて少しその場を離れた。

すると、次の瞬間、友人にまかせて離れたその場所に艦砲射撃かなにかの弾が着弾した。

あわてて戻ると、その友人は下半身がなくなっていて胸から下に、泥だらけの内蔵が出ていた。

このような、耳を覆いたくなるような話を1時間弱ほど聞いただろうか。

身をもって、体験した人の話の一語一語がどれほど重かったことか。

しかし、この生の声を第三者の私が文章にしたところで、体験者本人の話の半分も伝わらないのではないかと思ってしまう。

これと、似たような体験を、今回の震災でもした。

ある、紙芝居屋さんの話である。

紙芝居をしながら被災地を回っていたときに被災した数人の高校生に出会った。

その高校生達に、話の成り行きで、紙芝居を作ってもらう事になった。

避難所生活で紙芝居を作る余裕があるとも思えなかったが、駄目もとで紙と画材を手渡した。

すると次の日、本当に紙芝居を作って持ってきたのだ。

その紙芝居を、テレビで放送しているのを見た。

申し訳ないが、絵も文章も高校生にしては稚拙だった。しかし、その紙芝居の持っている力は絶大なものがあった。

この紙芝居屋さんも、普段は呼んでいる途中で涙が出てきてしまい、最後まで読み切れないと言っていた。

このときばかりは、テレビ放送で多くの人が見ているので、気を強く持ち、何とか読み切れたそうだ。

誰しも、本当に苦い体験や苦しい体験は思い出したくもないし、語りたくもない。

武勇伝のように語っている時点で、訴える力は既になくなっている。

私も、これまでの人生で悩んだ事もあるし、世の中の理不尽さにやるせない思いにかられた事もある。

しかし、私の苦労などまだまだとるに足りない物で、そのような事よりも、これまで幸せに暮らせてきた事を表現したいのだ。

私は、世界が平和である事を願っているが、戦場の真っただ中に居合わせた事のない私に戦争の悲惨さなど表現できるわけもない。

だからこそ、平和な絵を描く事で、私の画家としての役目を一つ果たせるのではないかと思っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます