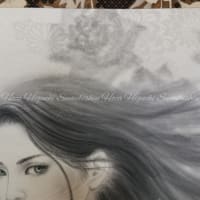

水墨画は、硯(すずり)で擦った墨と、水とを、筆に含ませて、和紙に描いていきます。

水を多く使うことで、学校で学ぶお習字の墨色とは違って

墨の濃淡を表現することができます。

墨の濃淡は滲みによって、美しく表現できます。

この滲みを表現するのに欠かせないのが和紙の存在です。

滲み具合も、墨色も、どの紙に描くかによって変化します。

紙は、その人が求める作風によって使い分けます。

「書道で使う紙と違うのですか?」と聞かれることがあります。

特に書道用、水墨画用と分けて考えることはありませんが、

粒子が細かくクリアな濃墨が表現できる油煙墨を使う書道の場合、

墨の滑りの良い紙を使うことが多いです。

特に学校の授業で使っている紙は、

感触で言えば表面がツルツルとしていて、滲みにくい紙です。

水墨画は、墨の滲みの美しさを活かして表現する芸術です。

そのため多くの作家さんは、滲みの良い紙を使います。

一般的に学校のお習字で使う紙とは、違うものです。

和紙は、植物からできています。

主だったものには、楮(こうぞ)、雁皮(がんぴ)、三椏(みつまた)、麻(あさ)などがあり、

それらの植物の繊維を細かく砕いたものに

トロロアオイなどから取れる粘りのある液体を加えて、漉きます。

(トロロアオイについては、日本で最後の生産者が廃業したことが近年ニュースになりました。

ぜひ深く調べて欲しい題材です)

紙漉きの様子はテレビなどで見たことがあるのではないでしょうか。

簡単に書きましたが、1枚の和紙ができるには、

植物を育てるところから始まるので、とても長い時間と工程が必要とされます。

和紙の断面を顕微鏡で拡大すると、細かい植物の繊維が複雑に重なり合っています。

墨が滲むのは、和紙を構成する繊維に隙間があるからです。

その隙間に薄墨が滲んで行って、作為的には表現できない墨の宇宙が表現できます。

和紙によって表現される計算できない滲み、

その印象が鑑賞者の心を揺さぶるのです。

今日はここまでにします。

#樋口鳳香 #水墨画 #夏休み自由研究 #夏休みの宿題 #日本の伝統文化 #日本の文化 #墨絵師

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます