『算数の教え方教えますMother's math』in東京☛ホームページはこちら

『海外在住のお子様の学習サポート』

☞『海外に暮らす日本のお子さまの学習サポートのブログ』はこちら

☞『海外在住の日本のお子さまのオンライン学習サポートのホームページ』

『長期入院、長期療養のお子様の学習サポート』

☞『長期入院・長期療養のお子様のオンライン学習サポートのホームページ』

2月の3連休いかがお過ごしですか?

2月後半にかけて、小学5年生は「円と多角形」、小学4年生「直方体と立方体」、小学3年生は「三角形」と各学年図形を取り扱うようですね(これは、多分「東京図書」という教科書の場合です。教科書会社は地域、学校によって異なりますので、進度も違うと思います)

その中で、小学4年生「直方体と立方体」は立体の基本中の基本です。つまり非常に大事なもので、ここで苦手になってしまうとこれから出会うすべての立体が出来なくなってしまいます 。

。

また、立体の問題は大学入試、特に2次試験で出題することも多々ありますが、高校数学ではこの立体(空間図形)を扱うときはごく短い期間(空間ベクトルと回転体という分野)でサラッとやる程度です 。でも実際の大学入試での空間問題はしっかりとした空間の理解・イメージがないと解けません

。でも実際の大学入試での空間問題はしっかりとした空間の理解・イメージがないと解けません 。さらに、その立体(空間)を切ったりする問題が多く扱われます。この切り取り問題は立体(空間)のイメージがつかめなければ、お手上げです

。さらに、その立体(空間)を切ったりする問題が多く扱われます。この切り取り問題は立体(空間)のイメージがつかめなければ、お手上げです

つまり、高校では空間にあまり時間をとる授業が行われない状況で、入試ではちゃっかりと出ており、その要求されるのは高校での知識は3割程度でありそれ以上に空間のイメージがいかに正確につかめてるかが勝負どころでもあります。では、その空間のイメージはいつ???

それがここ小学4年の「直方体と立方体」ではじめて立体(空間)について学習し始めますが、、、、空間への理解(正確なイメージ)は、その前からお子さん達は養われいるのです、日常の生活、遊び等によって。そして、

立体(空間)においては、実際の経験が何よりも大きな知識となる。

と確信しています。

言い換えると、実体験の少ない子は空間問題に苦戦します。そして、その体験は小さいな時の方がよりよいとも感じます、高校生の中で空間の苦手な生徒に説明そして時には立体を用いて説明もしたのですが、既についた苦手意識と空間のとらえ方をもかけけているように感じました。やはり小さい時に身に付けないと、身に付きづらいな・・・ なぜなら

なぜなら

小さなお子さんは体も頭も非常に柔軟であり、心と遊びは無限。その中で子ども達は見て、聞いて、触れて、と五感すべてで感じ取っています、それも興味津々で、、、興味深々とは学習意欲そのものです。本当に子供たちは遊びそのものが勉強だと思います。

その楽しく遊ぶ中や日常の生活の中で、この立体(空間図形)の感覚をつけるものをお母さまがそっと与えれしまえばいいだけなのです。

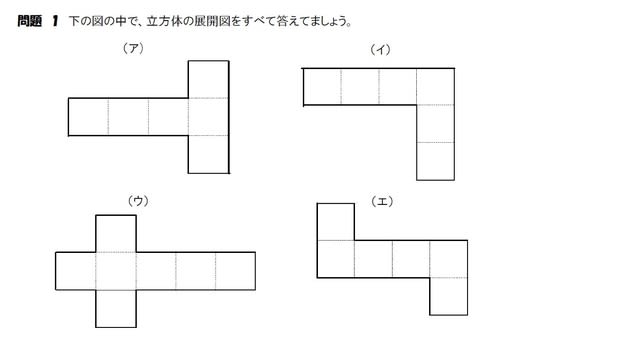

では、小学4年生の問題を見ながら、どんなものを経験さればいいのかを紹介しましょう。ハサミの使えるお子様なら何歳からでもできますよ 。

。

展開図ですね。展開図を身に付ける方法は、まずは立体を展開する方法を身に付けた方がいいと思います。その方法は超簡単!! 箱を辺にそってハサミ切ればいいのです。そうすると、「この箱こうなっていたのか 」その立体の仕組みを自分の手で理解し、さらにここで数学的な意味として立体(3次元表面)を平面(2次元)する方法を知ります。

」その立体の仕組みを自分の手で理解し、さらにここで数学的な意味として立体(3次元表面)を平面(2次元)する方法を知ります。

ご家庭に箱ありますよね。。。。。ティッシュ箱 使い終わったお子さんとともに「ティッシュ箱の辺に沿ってハサミ切ってみてください」でも全部バラバラにしないで、一つの繋がったのものにしてください。

使い終わったお子さんとともに「ティッシュ箱の辺に沿ってハサミ切ってみてください」でも全部バラバラにしないで、一つの繋がったのものにしてください。

ティッシュ箱(直方体)でなくてもお菓子箱、特に立方体(全部の辺の長さが等しいサイコロのようなもの)なら、なおさらいいですね。

では、問題1の答えは分かりますよね。

(ア)と(エ)

です。まず立方体、直方体は6面ですだから(ウ)は7枚あるのでダメですね。

(イ)は?、重なってしまう面が出てきます 。。。。ちょっと難しいですね、ではこのような難しいものに対して、もっと図形を鍛える問題として次の問題を是非、

。。。。ちょっと難しいですね、ではこのような難しいものに対して、もっと図形を鍛える問題として次の問題を是非、

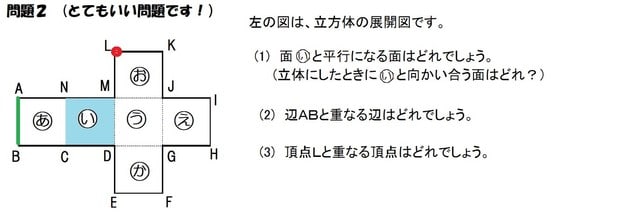

向かい合う面、重なる辺、頂点はとても重要な問題です。高校でもでるんですよ。。この小学生の問題と同じような問題が。。。是非是非、この問題2は出来るようになって欲しいですね。

これも、立体に対してきちんとしたイメージが要求されます。それを育てるためには、立体を解体する前に先に向かい合う面を同じ色で塗ってしまって、それからハサミで辺を切れば、その構造が分かってきますよ 。

。

そして、立体(3次元)はやはり難しいものです。1度だけでの経験では理解しづらいです、何度も何度も箱を解体しながら立体の感覚を養ってほしいと思います。

何個もティッシュ箱いるのね、小学4年のお子さんをお持ちのお母さまは家中のハサミで切ることのできる箱さがしてみましょう。

これ以外でも、立体は切り口問題もあります、羊羹なんかを直方体にしたものをお子さんに斜めに包丁等で切らせて、断面図を見せておくのも効果できですね (カステラでもいいかな。。。)

(カステラでもいいかな。。。)

そして、この空間感覚は幼稚園ごろから身に付いていくことができますので、4年生以下のお子さんも、ティッシュ箱の解体、羊羹の切り口なんかを遊び感覚で取り入れてみてください 。今日はここまで、、、、

。今日はここまで、、、、

〇小学6年のお子さまをお持ちのお母さまへ 中学数学の準備(分数準備)を是非!!

分数準備1,2、分数準備3 分数準備4、分数準備5 分数準備5.5