エピクロスはアテナイの植民地であったサモス島に、紀元前341年に生まれた。

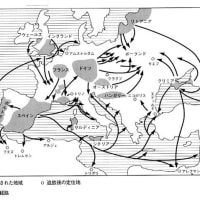

彼が生まれ育ったサモス島は、淡路島ほどの大きさの地中海東部に浮かぶ島で、小アジア本土の岬とは目と鼻の先にある。エピクロスの父ネオクレスはもとはアテナイ地方の農村出身で、およそ30年前の入植者の一人である。ネオクレス(父親)とカイレストラテ(母親)の間に四人の子供がいた。(1)

父親であるネオクレスは、もともとはアテナイの市民であり、アテナイの市民権も持ってたが、ギリシア人がサモス島に入植してきた際に、アテナイからサモスへと移住した。

当時アテナイ人の青年には2年間の兵役義務があり、紀元前323年エピクロスも18歳の時、アテナイへ上京した。この時アカデメイアで(プラトン派)クセノクラテスの、またリュケイオンで(アリストテレス派)テオプラストスの講義を聞いたと言われる。

同年、東方遠征をしていたアレクサンドロス大王が遠征先で病死する。ポリス国家を中心とする古代ギリシアの秩序が大王の世界遠征により解体され、さらに大王が弱冠33歳で早世した事によって帝国の秩序も崩壊した。大王は内政には迂遠であり、後継者指名を行わなかったため内戦となる。

2年のアテナイ滞在後、エピクロスは家族のもとに戻るが、サモス島のアテナイ人入植者は、アレクサンドロス大王の後継者ペルディッカスによって弾圧され、対岸の小アジアのコロポンに避難していた。コロポンの家族と合流した後、都市テオスにてデモクリトス派の哲学者ナウシパネスの門下でデモクリトスの原子論を学んだと思われる。(2)

原子論はレウキッポスによって提唱され、デモクリトスによって大成された。デモクリトス→キオスのメトロドロス(間接的に継承)→アブデラのアナクサルコス→エリスのピュロン→テオスのナウシパネスと連なる。

紀元前311年、エピクロスはレスボス島で自身の学校を開くが迫害を受け、翌年にはミュティレネや小アジア北方のラムプサコスに移り、後のエピクロス派を支える弟子たちを迎えた。

紀元前307年か紀元前306年には、エピクロスは弟子たちとともにアテナイへ移った。人里離れたアテナイの郊外に庭園付きの小さな家を購入し、そこで弟子たちと共同生活を始めた。いわゆる「エピクロスの園」である。この時、エピクロスは35歳になっていた。

このエピクロスの学園は万人に開かれ、ディオゲネス・ラエルティオスは哲学者列伝の中で、この学園の聴講生としてマンマリオン、ヘディア、エロディオン、ニキディオン、ボイディオンらの遊女の名前を記録している。女奴隷もいて、パイドリオンがその管理をした。彼女はエピクロスの嘱託を受けて、奴隷解放に努力した。(3)

当時は男尊女卑の傾向が強固であり、奴隷制度下であった。このことからエピクロス主義者(エピキュリアン)は快楽主義者などと誹謗を受けたと指摘されている。実際の教義内容は禁欲に近い。

エピクロスはこの後、友人を訪ねる数度の旅行以外は、アテナイのこの学園で過ごした。紀元前270年、エピクロスは72歳でこの世を去った。

◯死後の否定

「死はわれわれといかなる関わりをもたないと考えることに慣れよ。なぜなら、善も悪もすべて感覚なくしてはありえず、しかるに死は感覚の途絶にほかならいのだから。それゆえ、死がわれわれにとっては無であると正しく認識することは、生の<死すべき定め>を楽しみに変える。その認識が主に無限の時を付け加えることをやめ、不死への憧れを取り除いてくれるからだ。生なきことに何も恐れるものはない」(『メノイケウス宛書簡』124-125)

◯自己意識の絶対性

ルクティウスについて記述が殆ど存在せず、BC54年にキロケが弟に宛てた書簡が残っており「ルクレティウスの詩は、おまえの言うとおり天来の閃きに溢れているが、同時にまたきわめて技巧的な作品だ」というのが同時代における唯一の記録である。

エピクロスの主著『自然について』が失われた理由の一つに、ルクレティウスが才能溢れる詩人としてエピクロス哲学の概要を精彩ある筆致で魅力的に著した書『事物の本性について』によって、覆い隠されてしまった可能性が指摘されている。

ディオゲネス・ラエルティオスによると、エピクロスの著書の量では同時代のすべての人を越えており、巻物の数は300にも達していたとされる。

ルクレテイゥス『事物の本性について』251-262

さてそれでは、もしすべての運動はいつもつながり、

古い運動から新しい運動が、一定の順序で生じ、

もしまた元素がその進路からそれることによって、

宿命の掟をやぶる新しい運動をはじめることなく、

原因が原因に限りなくつづくとすれば、

地上の生物の持つ自由な意思はどこからあらわれ、

いかにしてこの自由な意思は宿命の手からもぎとられたというのか?

人はその意思によってこそ、よろこびの導くところに進み、

さらにまた時を定めず、所もはっきり定めないで

心のおもむくままに運動を逸らすものではないか。

なぜなら疑いもなく、各人自身の意思が、これらのことに

きっかけを与え、それから手足に運動がひろがるのだから。

人の「意思」というものが発動される際には、その因果関係の究極的な起点の位置にアトムの「逸れ」という原因を持たない運動が介入しているがゆえに、われわれは無限因の「自由意志」を持ちえる、と規定した。

エピクロスは原子の逸れに端を発する非決定性の哲学を志向し、“偏倚”(クリナメン)概念の重要性・豊饒さを基礎にして、独自哲学の系譜を打ち立てたのである。

また、以下のような言葉を残している。

「若いからといって哲学するのを遅らせてはならない、年老いたからといって哲学に倦むことがあってはならない。なぜなら、魂の健康をめざすのに誰も時期尚早とか、機を逸したということはないからだ。まだ哲学する時ではないとか、その時期はすでに去ったと言う人は、幸福に向かう時節がまだ来ていないとか、もはやその時ではないと言う人と変わらない。それゆえ、老いも若いきも哲学しなければならない。老いては、かつて起こったよきことどもに感謝することにより清新な生気を取り戻し、若くしては、未来への恐れを克服することにより老成するために」(『メノイケウス宛書簡』冒頭)

参考

(1)哲学の歴史 中央公論新社

(2)Wikipedia

(3)エピクロスとストア 堀田彰

02 - Epicurus on Happiness - Philosophy: A Guide to Happiness

エピクロスの園があった場所は、今ではタクシーの墓場になっているらしい。

7分頃から

彼が生まれ育ったサモス島は、淡路島ほどの大きさの地中海東部に浮かぶ島で、小アジア本土の岬とは目と鼻の先にある。エピクロスの父ネオクレスはもとはアテナイ地方の農村出身で、およそ30年前の入植者の一人である。ネオクレス(父親)とカイレストラテ(母親)の間に四人の子供がいた。(1)

父親であるネオクレスは、もともとはアテナイの市民であり、アテナイの市民権も持ってたが、ギリシア人がサモス島に入植してきた際に、アテナイからサモスへと移住した。

当時アテナイ人の青年には2年間の兵役義務があり、紀元前323年エピクロスも18歳の時、アテナイへ上京した。この時アカデメイアで(プラトン派)クセノクラテスの、またリュケイオンで(アリストテレス派)テオプラストスの講義を聞いたと言われる。

同年、東方遠征をしていたアレクサンドロス大王が遠征先で病死する。ポリス国家を中心とする古代ギリシアの秩序が大王の世界遠征により解体され、さらに大王が弱冠33歳で早世した事によって帝国の秩序も崩壊した。大王は内政には迂遠であり、後継者指名を行わなかったため内戦となる。

2年のアテナイ滞在後、エピクロスは家族のもとに戻るが、サモス島のアテナイ人入植者は、アレクサンドロス大王の後継者ペルディッカスによって弾圧され、対岸の小アジアのコロポンに避難していた。コロポンの家族と合流した後、都市テオスにてデモクリトス派の哲学者ナウシパネスの門下でデモクリトスの原子論を学んだと思われる。(2)

原子論はレウキッポスによって提唱され、デモクリトスによって大成された。デモクリトス→キオスのメトロドロス(間接的に継承)→アブデラのアナクサルコス→エリスのピュロン→テオスのナウシパネスと連なる。

紀元前311年、エピクロスはレスボス島で自身の学校を開くが迫害を受け、翌年にはミュティレネや小アジア北方のラムプサコスに移り、後のエピクロス派を支える弟子たちを迎えた。

紀元前307年か紀元前306年には、エピクロスは弟子たちとともにアテナイへ移った。人里離れたアテナイの郊外に庭園付きの小さな家を購入し、そこで弟子たちと共同生活を始めた。いわゆる「エピクロスの園」である。この時、エピクロスは35歳になっていた。

このエピクロスの学園は万人に開かれ、ディオゲネス・ラエルティオスは哲学者列伝の中で、この学園の聴講生としてマンマリオン、ヘディア、エロディオン、ニキディオン、ボイディオンらの遊女の名前を記録している。女奴隷もいて、パイドリオンがその管理をした。彼女はエピクロスの嘱託を受けて、奴隷解放に努力した。(3)

当時は男尊女卑の傾向が強固であり、奴隷制度下であった。このことからエピクロス主義者(エピキュリアン)は快楽主義者などと誹謗を受けたと指摘されている。実際の教義内容は禁欲に近い。

エピクロスはこの後、友人を訪ねる数度の旅行以外は、アテナイのこの学園で過ごした。紀元前270年、エピクロスは72歳でこの世を去った。

◯死後の否定

エピクロスの革新性は神々や死後に関する迷信を否定し、自身における平静の心境を保つことを優先し、苦痛からの離脱を唱えたことだ。「死は我々にとって何物でもない。なぜなら、我々が存する限り、死は現には存せず、死が現に存するときには、もはや我々は存しないからである。」

— たかおん (@TakaoMorimoto) 2018年10月24日

「死はわれわれといかなる関わりをもたないと考えることに慣れよ。なぜなら、善も悪もすべて感覚なくしてはありえず、しかるに死は感覚の途絶にほかならいのだから。それゆえ、死がわれわれにとっては無であると正しく認識することは、生の<死すべき定め>を楽しみに変える。その認識が主に無限の時を付け加えることをやめ、不死への憧れを取り除いてくれるからだ。生なきことに何も恐れるものはない」(『メノイケウス宛書簡』124-125)

◯自己意識の絶対性

ルクティウスについて記述が殆ど存在せず、BC54年にキロケが弟に宛てた書簡が残っており「ルクレティウスの詩は、おまえの言うとおり天来の閃きに溢れているが、同時にまたきわめて技巧的な作品だ」というのが同時代における唯一の記録である。

エピクロスの主著『自然について』が失われた理由の一つに、ルクレティウスが才能溢れる詩人としてエピクロス哲学の概要を精彩ある筆致で魅力的に著した書『事物の本性について』によって、覆い隠されてしまった可能性が指摘されている。

ディオゲネス・ラエルティオスによると、エピクロスの著書の量では同時代のすべての人を越えており、巻物の数は300にも達していたとされる。

ルクレテイゥス『事物の本性について』251-262

さてそれでは、もしすべての運動はいつもつながり、

古い運動から新しい運動が、一定の順序で生じ、

もしまた元素がその進路からそれることによって、

宿命の掟をやぶる新しい運動をはじめることなく、

原因が原因に限りなくつづくとすれば、

地上の生物の持つ自由な意思はどこからあらわれ、

いかにしてこの自由な意思は宿命の手からもぎとられたというのか?

人はその意思によってこそ、よろこびの導くところに進み、

さらにまた時を定めず、所もはっきり定めないで

心のおもむくままに運動を逸らすものではないか。

なぜなら疑いもなく、各人自身の意思が、これらのことに

きっかけを与え、それから手足に運動がひろがるのだから。

人の「意思」というものが発動される際には、その因果関係の究極的な起点の位置にアトムの「逸れ」という原因を持たない運動が介入しているがゆえに、われわれは無限因の「自由意志」を持ちえる、と規定した。

エピクロスは原子の逸れに端を発する非決定性の哲学を志向し、“偏倚”(クリナメン)概念の重要性・豊饒さを基礎にして、独自哲学の系譜を打ち立てたのである。

エピクロスの哲学原理は「自己意識の絶対性と自由」にある。存在を感覚においてとらえ、その感覚的知覚が真理の規準となりえる。個人に内在する個別的自己意識による世界の把握である。よって「普遍的なもの」として外来する宗教と意識的に対立し、迷信と神秘主義に対抗しえた。

— たかおん (@TakaoMorimoto) 2018年10月26日

また、以下のような言葉を残している。

「若いからといって哲学するのを遅らせてはならない、年老いたからといって哲学に倦むことがあってはならない。なぜなら、魂の健康をめざすのに誰も時期尚早とか、機を逸したということはないからだ。まだ哲学する時ではないとか、その時期はすでに去ったと言う人は、幸福に向かう時節がまだ来ていないとか、もはやその時ではないと言う人と変わらない。それゆえ、老いも若いきも哲学しなければならない。老いては、かつて起こったよきことどもに感謝することにより清新な生気を取り戻し、若くしては、未来への恐れを克服することにより老成するために」(『メノイケウス宛書簡』冒頭)

参考

(1)哲学の歴史 中央公論新社

(2)Wikipedia

(3)エピクロスとストア 堀田彰

02 - Epicurus on Happiness - Philosophy: A Guide to Happiness

エピクロスの園があった場所は、今ではタクシーの墓場になっているらしい。

7分頃から

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます