純丘曜彰 教授博士という方が、古墳は土石流対策の灌漑施設という仮設を提唱している。

ネットでは賛否両論の意見がでている。

私が古墳に興味を持ったのは、311の時に古墳に駆け上って津波をやりすごしたというツィートを見たからである。検索を繰り返して、「古墳は土石流対策の灌漑施設?」というサイトに行き着いた。

現在のように「貯林」が進んでいると、鬱蒼と茂る山麓が崩壊するとはあまり考えがたい。しかし、2014年8月20日広島県安佐南区でもあった土石流ように、集中豪雨による土石流は発生しうる。

古墳時代とされる3世紀中期-7世紀に限らず、日本は山林の木材をエネルギー源としていたので、戦後の植林が行われるまで、山林は禿山だったとも言われている。

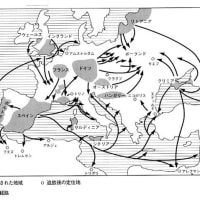

論文でも「当時、急激な人口爆発で大量の木材を燃料として消費し、この地域の山々は、山頂まで岩が露出するほどだっただろう。」と記述している。加えて、「古墳寒冷期として気候が極端に不安定で、実際、各地で大洪水を繰り返し引き起こしている。」として、土石流が頻発したとしている。

論文では利水のために溜池を掘った土を古墳として盛り上げて、周囲を掘で囲い、古墳そのものも水源としたと仮定している。仁徳天皇陵古墳級となると、周囲の堀が3重になっている。

当然、武力を保持するためには領民の増加が必須であり、そのためには利水や灌漑が必要である。古墳に灌漑機能を持たせていた可能性は高い。

古墳に備えてある埴輪が人柱の代わりだったという事も言われている。伝承によれば、江戸時代でも治水のために人柱を備えたことが謳われている。近代以前では人は連綿と自然との闘いに、相当な労力を費やしてきた。

私の考えるに、ひょっとしたら、古墳自体が墓としての機能と同時に、武力襲撃から自身の部族を護るための「城」だったのかもしれない。

手塚治虫が『火の鳥 黎明編』でも取り上げた、江上波夫氏が提唱した4世紀から5世紀に頃に起きたという騎馬民族征服王朝説というのがある。学説として主流とはならなかったが、騎馬の出現が、戦争を変えたのかもしれない。つまり、古墳のようななだらかな丘陵と堀程度では、外敵を防御できず、現在に伝わる城のような城壁を備えたものへ変わっていたのかもしれない。

古代の有様を考えると興味は尽きない。

ネットでは賛否両論の意見がでている。

私が古墳に興味を持ったのは、311の時に古墳に駆け上って津波をやりすごしたというツィートを見たからである。検索を繰り返して、「古墳は土石流対策の灌漑施設?」というサイトに行き着いた。

現在のように「貯林」が進んでいると、鬱蒼と茂る山麓が崩壊するとはあまり考えがたい。しかし、2014年8月20日広島県安佐南区でもあった土石流ように、集中豪雨による土石流は発生しうる。

古墳時代とされる3世紀中期-7世紀に限らず、日本は山林の木材をエネルギー源としていたので、戦後の植林が行われるまで、山林は禿山だったとも言われている。

論文でも「当時、急激な人口爆発で大量の木材を燃料として消費し、この地域の山々は、山頂まで岩が露出するほどだっただろう。」と記述している。加えて、「古墳寒冷期として気候が極端に不安定で、実際、各地で大洪水を繰り返し引き起こしている。」として、土石流が頻発したとしている。

論文では利水のために溜池を掘った土を古墳として盛り上げて、周囲を掘で囲い、古墳そのものも水源としたと仮定している。仁徳天皇陵古墳級となると、周囲の堀が3重になっている。

当然、武力を保持するためには領民の増加が必須であり、そのためには利水や灌漑が必要である。古墳に灌漑機能を持たせていた可能性は高い。

古墳に備えてある埴輪が人柱の代わりだったという事も言われている。伝承によれば、江戸時代でも治水のために人柱を備えたことが謳われている。近代以前では人は連綿と自然との闘いに、相当な労力を費やしてきた。

私の考えるに、ひょっとしたら、古墳自体が墓としての機能と同時に、武力襲撃から自身の部族を護るための「城」だったのかもしれない。

手塚治虫が『火の鳥 黎明編』でも取り上げた、江上波夫氏が提唱した4世紀から5世紀に頃に起きたという騎馬民族征服王朝説というのがある。学説として主流とはならなかったが、騎馬の出現が、戦争を変えたのかもしれない。つまり、古墳のようななだらかな丘陵と堀程度では、外敵を防御できず、現在に伝わる城のような城壁を備えたものへ変わっていたのかもしれない。

古代の有様を考えると興味は尽きない。

【古墳】面白い論考です。まあ、ピラミッドもナイル川の水流調整施設説もあるぐらいですからね >古墳は土石流対策の灌漑施設? 純丘曜彰 教授博士 大阪芸術大学 芸術学部 哲学教授https://t.co/EJPwY1wQiK

— 歴史ナビ (@rekinavi) 2016年11月23日

中央構造線に沿って山体崩壊しまくりだった時代は古墳時代より前。魏志倭人伝が西暦266年。紀元前300年頃から紀元前100年頃にかけて集落(ムラ)から小国濫立になったのは山体崩壊で土石流災害が平野部を造ったから。漢の書に日本って小国が沢山あるねって記述あり。

— トラネコ (@tnekokunnor) 2016年4月20日

中筋遺跡(大白丸)は、古墳時代(497年前後)に起こった榛名山の噴火で被災した。いま二ッ岳溶岩ドーム(小白丸)が占めている位置から発生した火砕流で焼かれた。氷期に谷から流れ出した土石流がつくる扇状地の扇端部に位置する。 pic.twitter.com/euEnco4FfI

— Y. Hayakawa (@HayakawaYukio) 2015年12月9日

| 古墳時代のサバイバル (歴史漫画サバイバルシリーズ2) |

| 朝日新聞出版 |

| 古墳クッション いまこ(今の古墳)(グリーン) |

| 宇宙椅子 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます