Windows上のシステムプログラムをBusyBox+bash+awkで書いている

BusyBox.exeを使えば、Linuxで一般的なbashとawkを組み合わせたプログラムが、Windows上でも同じように動く。LinuxそのものをWindows上にインストールするなど複雑な準備も不用だ

Windows上のBusyBoxは、Linux分野でよく使う、Linux風のコマンドの集合体だ。私は、使い慣れたbashとLinuxのツールを使った常駐プログラムをBusyBooxを実行環境として動かしている

Windows上のBusyBoxは二つの実行環境がある。

1) BusyBox.exeを起動し、その中で指定したコマンドやスクリプトを実行する

2)Windows上にBusyBoxの用途毎のディレクトリ構造をインストールし、その中で実行する

どちらも、Windowsのインストーラーを使うことはないのでレジストリに書き込むこともない。そのため、同居するアプリケーションへの影響はほぼ無いと考えて良いだろう

私は、Windows上でBusyBox.exeを起動する方法を使っている。この方法だと実行環境への依存性が極めて少なく、移植も簡単だ。即ち、寿命の長いプログラムを作ることができる

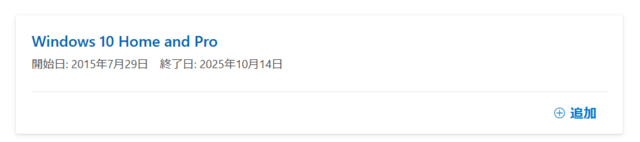

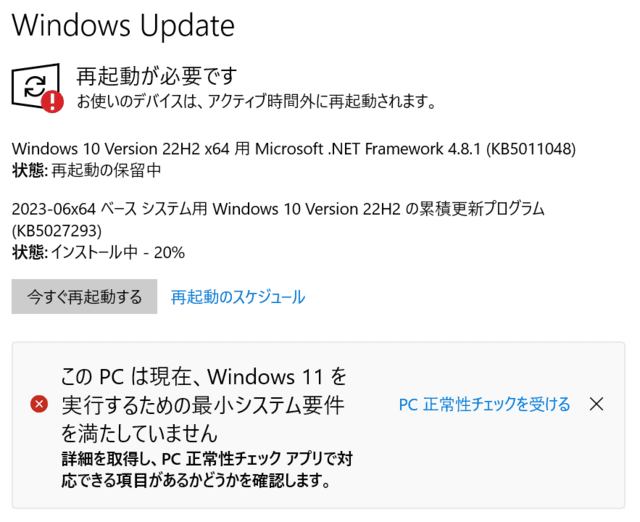

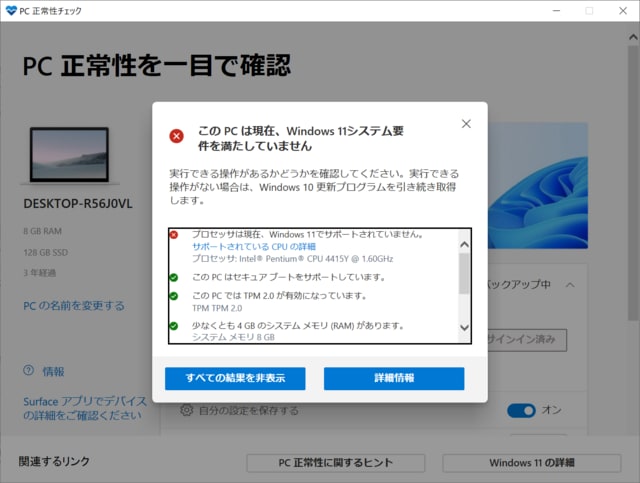

Windows 10上で開発、2017年から実行してきたBusyBoxプログラムを、Windows 11上に移植した。Windows環境に依存する実行パスやファイルのパスの変更等、実行環境の変化に基づく軽佻な調整で動作した。これは、開発時の期待だった長寿命プログラムそのものだ

いつもアクセスありがとうございます。Windows+BusyBoxでbashやawkを使って書いたシステムプログラムを実行できることを共有します。windows10からwindows11への移行も順調でした