今回、Ali ExpでESP32devkitを購入したのですが、2台購入したうちの1台が不良品だったので、カスタマサポートにクレームしました。何度もやり取りをして分かったことを記載します。今後の備忘録として残しておきます。(結局不良品と認めてくれず、返金なしでゴミ箱にゆきました、、)

★少なくとも、以下を読んで状況を理解してから対応をすれば、多少なりともフラストレーションは減ると思います。頑張ってください★

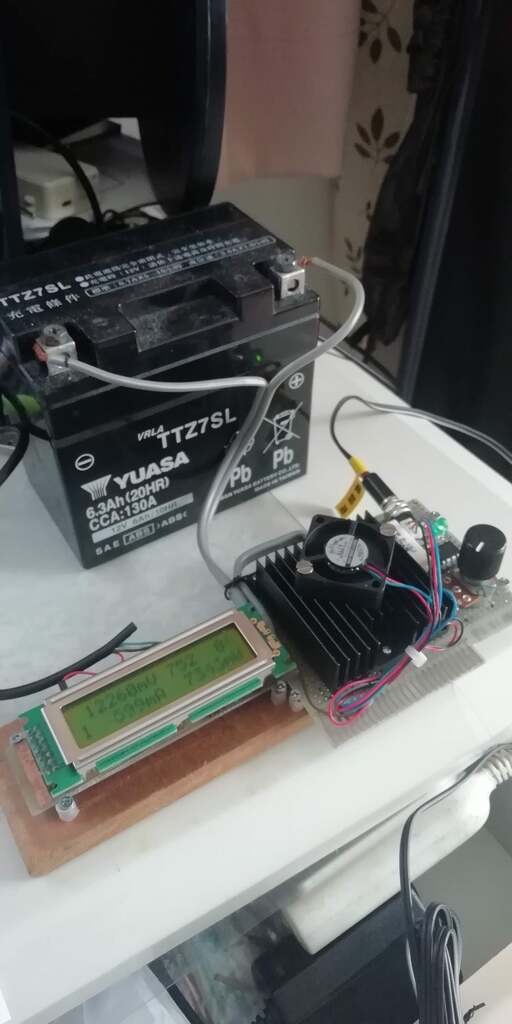

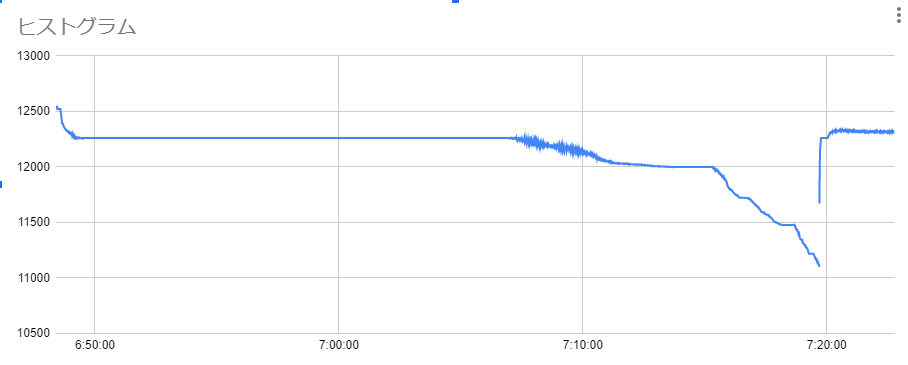

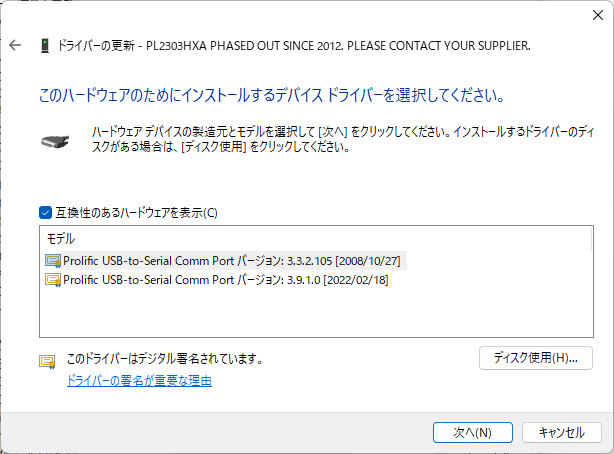

不良症状:ESP32devkitの内部フラッシュメモリとやり取りができない。

やったこと:2台購入してそのうち1台は正常だったので、両方のログを比較したものを添付してクレーム。

◆分かったことその1:

クレームを処理するのは技術者ではないので、技術者が見たら分かる単なる故障のログでは、証拠不十分、でRejectされます。「不良である、ということが分かる映像」(キャプチャするんですかね)を作成して送りましょう。それが一番良いようです。4人目?5人目?の最後にクレーム対応してくれた人が、そう言っていました。(最初からそう言ってくれればまだやりようがあったのに、、、)

◆分かったことその2:

Ali Exp Protection Period?、というのがあって購入品が不良品であった場合返金してくれます。この期間は、商品到着から15日(多分)だそうです。この15日は、Ali Expが不良を認めるまでの期間であって、こちらがそれよりも早くクレームをしたと言っても駄目。

★商品受領から15日(14日?)以内にやりましょう。

◆分かったことその3:

クレーム先は2段階ある。(1)販売元、(2)その上位のAli Exp。まずは(1)の販売元にクレームを入れる。ただし、(1)販売元であっても、結局対応するのは委託を受けた(2)と同じ人たちの模様。でも守備範囲が違うようで、(1)の範疇を越すと(2)へエスカレーションしろ、と言ってくる。

本来、(1)で本当の意味での販売元の担当者が出てくれば多分、クレーム内容を技術的に理解してくれると思うのですが、出てくる担当者はあくまでも「クレーム担当」なので、なんの権限もなく、上席にエスカレーションします、と言います。一応、上席にエスカレーションされると48時間以内に裁定がメールで送られてきますが、これがまた、「この裁定に不服だったら再度言ってこい」と文切り調の英語で書かれて送られてくるのだけれど、また内容が分かっていない担当者とゼロから始めないと行けないのでフラストレーションがむちゃくちゃ溜まります。

◆分かったことその4:

一応やり取りしたChatのログは担当者が変わっても、過去履歴を見てから対応してくれる。確認したら、全部見れます、と言っていましたが、逆にこちらはそのログを全部は見ることできない(前回の半分くらいしか遡って見れない)ので、必要に応じてこちらでコピペをしておく必要がありそうです。

ということで、届いた商品に対してクレームする場合は、「クレームする相手は技術者ではない」ということを念頭にクレームをしましょう。素人でも分かる、ERRORとかいう文字が出てくるような映像(ビデオ)を撮って送りつけましょう。

ちなみに、一応日本からリアルタイムのChatを始めると、日本語が分かる担当者が対応してくれます(生身の人間のようです、、、)。クレームのチャットを4,5人とやりましたが、(1)日本人、(2)日本人ではない日本語が分かる人、がいるようです。(流暢なchatではあるけれど、こちらの意図を解せない人が居ます、、)

年末年始のやり取りでした、、、。