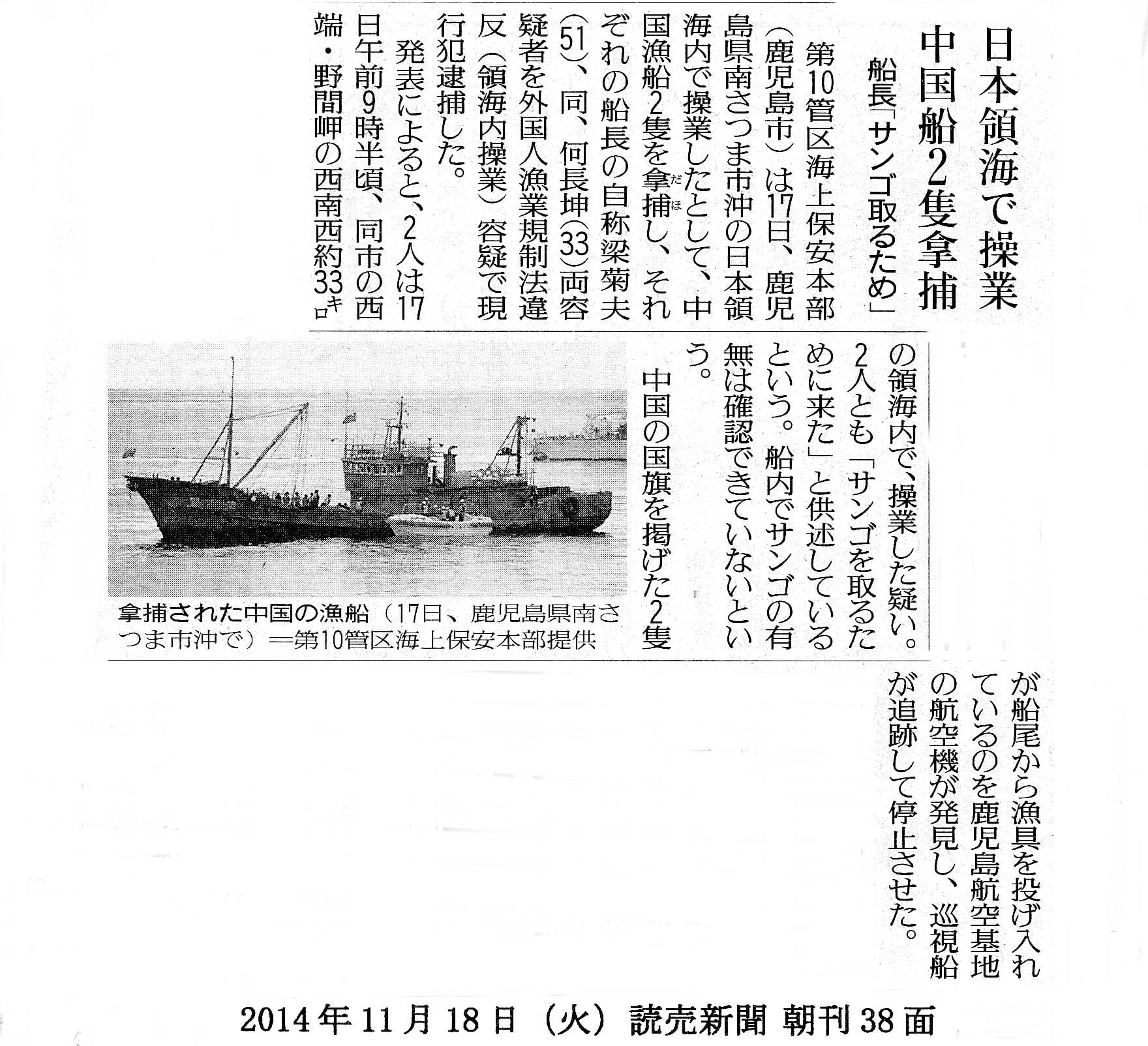

日本領海で操業 中国船2隻享捕

船長「サンゴ取るため」

第10管区海上保安本部(鹿児島市)は岬日、鹿児島県南さつま市沖の日本領海内で操業したとして、中国漁船2隻を享捕し、それぞれの船長の自称梁菊夫(51)、同、何長坤(33)両容疑者を外国人漁業規制法違反(領海内操業)容疑で現行犯逮捕した。

発表によると、2人は17日午前9時半頃、同市の西端・野間岬の西南西約33キロの領海内で、操業した疑い。

2人とも「サンゴを取るために来た」と供述しているという。船内でサンゴの有無は確認できていないという。中国の国旗を掲げた2隻が船尾から漁臭を投げ入れているのを鹿児島航空基地の航空機が発見し、巡視船が追跡して停止させた。

中国漁船は海域を分けて計画的に”密漁”している

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014年9月から小笠原諸島や伊豆諸島周辺海域に約200隻の中国漁船が出没し、この海域に生息する赤サンゴを密漁するために縦横無尽に動き回っている。この漁船団の狙いは、赤サンゴの密漁だけが目的ではない。真の狙いは別にある。

大隅海峡に出没させ、小笠原周辺から撤退する”密漁船の”真の狙い”を偽騙し、日本の警備態勢を陽動し、その能力をチェックしている。

今後は、徐々にEEZや領海、離島を中国に有利な方向に変えるため“密漁”や公船でEEZや領海を常態的に侵犯させ、何らかの名分があれば動員した漁船団の乗組員、イコール軍事訓練を受けた漁民、すなわち海上民兵を離島に上陸させる。そして漁船・漁民保護の目的で警備船や海軍艦艇を送りこんでくるといった流れが考えられる。中国“密漁”船団の動きは、中国の海洋戦略に基づくものと観察される。

以下、11月18日(火)午後6時『アクセスランキング きょうナビ』から

(テレ朝1)

取材が許された

イコール、“日本で放送してくれ”ということ

(テレ朝2)

本物の船は近海で漁をしている

関係書類も見せてもらった

(テレ朝3)

海洋漁業局、船体番号が偽装されたと認めた

小笠原近海等に200隻を超す“密漁”船が出没したが船籍がバレナイよう出港地が偽装されたはが、偽装する工場があるとの報道もある。

今年の夏以来の“密漁”は当局公認か黙認か、そのバックアップがあってのことである。“密漁”以外の別の目的があるからである。

(テレ朝4)

密漁船”の国旗が新しい

小笠原サンゴは全部取っても10億円程度

高くつく漁船の燃料代と人件費、ぼろ船の持ち主が負担するのか?

他国の領海内で“密漁”するために新しい旗を掲げる必要はない? 敢えて、新しい国旗を掲げて“漁”を行わせることによって海洋覇権を確立するという中国政府の意思表明であろう。

密漁”を名目にすることによって、小笠原近海等から撤退する“密漁”船団が企んだ“密漁”(と称して何ものかを行ったが、その目的)”を偽騙し、日本の警備態勢(海保だけでなく海自を含めて)を陽動しその対応能力をチェックしたものと観察される。

鹿児島県南さつま市 野間岬沖

大隅海峡の領海に中国国旗を掲げ侵入した

(九州・大隅海峡の領海基線、国交省)

(大隅海峡の領海部分、国交省)

(日本の領海、排他的経済水域、国交省)

中国は日本の主権に挑戦

長崎沖や宮古の近海で密漁していた漁船団が

なぜ大挙して小笠原にやってきたのか?

東シナ海を制圧、小笠原からグアムへ至る第2列島線の制圧に移行

“密漁”船団は小笠原諸島・伊豆諸島近海及びこのたび拿捕された南さつま市沖の海域に出没した。サンゴの“密漁”にあわせ尖閣諸島周辺の接続水域や領海においても中国公船の侵犯が常態化している。

中国はサンゴを“密漁”した船には“厳しく処罰”するとしているが、処罰の難しさも仄めかしている。サンゴの“密漁”が法律違反であると承知しているものが、中国の国旗、しかも新しい旗を掲げて“密漁”するのは極めて不自然である。

国旗を掲げて堂々とそう採取するのは真の目的を隠すためのトリックで、真の目的は、日本が設定したEZZや領海を認めないとの意思表示である。これを打破し東シナ海の中国艦隊が琉球列島の海峡を通過し西太平洋に進出するシーレーンの確保及び第2列島線を支配下に置くことなどを企図しているものと観察される。

最近の中国軍の活動  2014年版 『防衛白書』

2014年版 『防衛白書』

大陸棚条約の持つ排他性を楯に海洋秩序を力づくで変える

米ソ両国は1958年4月、ジュネーブの国際海洋法会議において大陸棚条約を作り上げ、大陸周辺の大陸棚(水深200メートル)までは、政治的、軍事的に大陸国の縄張りのもとに置かれるべきであるという主張を盛り込むことに成功した。そして大陸周辺の大陸棚は、ほとんどすべてが周海・・・・弧状列島や半島及び島嶼列島で囲まれた海域・・・・・の中に含まれている。その周海には厖大な天然資源が埋蔵されているところが多い。米国は海洋国であるが、米大陸を根拠にしているため大陸国家の一面も持っている。そこで、ベーリング海、カリブ海の周海資源を可能な限り米国の手元におくためソ連と合作したのである。

この条約は結果として大陸国の中国を利することになった。中国は東西令戦の時代、米ソを非難、対抗していたが大陸棚条約のように自国に都合のよいものは自国に都合のよいように利用し国際関係を捻じ曲げてゆく傾向がある。

大陸棚条約はユーラシア大陸を要するソ連(現在のロシア)と中国大陸に拠る中国とが、ユーラシア大陸の周海資源を独占するために利用され、日本、フィリピン、ベトナムやインドネシアなど島嶼国は周海の大陸棚から締め出されようとしている。

中国は南シナ海を制圧し、東シナ海も制しつつある

2014年8月5日(火)読売新聞朝刊7面

中国は、長期的視点に立って戦略を遂行する国でもある。今年夏以降の中国の密漁船団の動きは、中国国旗を掲げていることから中国政府の意を受けた動きと観察され、狙いとするところは大陸棚条約を楯にとって海洋秩序を中国に都合よいように力づくで変える取り組みの一環のようにも観察される。

したがって、“密漁”船団は、今年だけの出来事でなく、将来的にも執拗に繰り返されることを予期しなければならない。

安倍首相の戦術的勝利、日本外交の戦略的敗北

マスコミは日中首脳会談を“日本の勝ち”と報道しているが、事態は皮相的なものでははない。“戦略的互恵関係”よろしく日中の閣僚の会談も行われるだろうし、環境問題を名目に資金や技術の提供も行われるであろう。経済界も対中ビジネスに大手を振って取り組む環境が整った。

中国側は多民族を抱える中での民主化の遅れ、“一人っ子政策”に伴う人口構成の歪みは社会保障で大きな問題であり、経済面では未成熟な金融制度や大規模な不動産バブルへ問題、日本からの投資の減少や日本企業の中国離れなど多くの難問を抱えている。主権に絡むこととは別に実利のため日本への接近が必要である。日中首脳会談は、日中経済界のビジネス“再開”に向けた儀式なのだ。

習近平は安倍首相に無愛想で無礼な応対をした。これには国内向けのポーズの面もあるが、ある程度、中国側の対日観から出たものとも言える。外務官僚・チャイナスクールは現職のときは天下るためのコネづくりに励み、定年後は中国ビジネスに関連した企業に天下りODA受注に関わっている。チャイナスクールはこの程度の輩にすぎない。

中国大使をした丹羽宇一郎はさらに悪い。国の代表としてよりは自己が所属していた対中国“最強商社”の事業拡大に注力する姿は、軽蔑の対象以外の何物でもない。

マスコミは中国に提供したODAの事業を受注した企業がスポンサーになっているのでのODAの実態、特にその暗部を報道しない。中国の国旗を掲げた海上民兵にサンゴが“密漁”されても対中支援が行われる。日本という国はその程度なのだ。

習近平の態度が傲慢であるのは、日本側の卑屈な体質にも一因がある。

日中合意文書

●「双方は歴史を直視し、」

●「近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し、」

中国はこれらの文言を都合よく利用する。

APECでようやく実現した、安倍総理と習主席による日中首脳会談。中国側は、従前より靖国参拝の中止や尖閣諸島領有権主張など、日本の主権を侵す前提条件を付けてきたが、事前に発表された「日中合意文書」に尖閣諸島が明記された事から首脳会談を決断したと報道されている。

LT貿易の覚書取り決め、日中記者交換協定など悪しき前例がある。中国は文書化すれば、“文言”を都合良いように歪曲し利用する。

中国が東シナ海の、“九段線”に囲まれた海域を自国の領海と主張したのは1956年、いまから58年前である。軍事力が弱かった時代は実力行使をせず、経済発展に伴う富国強兵、軍事大国になった現在、それを力で実行している。言いだしてから約60年の期間にかけて、“獲物”を手にする執念がある。

日本は中国と正反対で、戦略的な取り組みが増えてである。安倍首相と習近平が会談した。安倍首相は会談に先立って中国が提示した尖閣と靖国参拝についての2つの条件を呑まなかったが、習近平は会わざるを得なかった。安倍首相個人の粘り勝ち、戦術的勝利である。

しかしながら会談前に合意事項4点を日中の自国語と英語で文書として発表した。文書の内容は双方が自国に都合よいように解釈されるものとなっている。このような文書を作成した事、自国に都合よいように解釈される文書をつくったことは、相らに禍根を残す。諸外国に対しては英語で作成された文書の内容が流布されるので、対外発信力のある側の主張が浸透する。日本の対外影響力、メッセージの発信力では中国に勝るとはいえず、多数の華僑が世界各国にいる中国よりも劣っている。

また安倍首相の任期はせいぜい数年である。衆議院選挙の結果次第ではどうなるか分からない。安倍首相の後継首相の対中姿勢は、安倍首相と同じとは限らない。媚中、親中の人物が首相になることもありうる。

外務省官僚・チャイナスクールは日本の主権を守るため身を挺して頑張るような者がいるのだろうか。対中ビジネスに関連した企業に天下るのがおちである。

このように見てくると長期的視点に立つと、中国側の主張が世界に伝搬、浸透する可能性が大きい。日本外交の戦略的敗北といえる。