スピリチュアリズムから見れば、「死んだ人が生前の姿を持って現われる」ということは、しばしば起こることである。「霊姿 apparition」という言葉がこれに当たる。

偶発的な事例として多いのは、死んですぐの魂が、肉親に自らの死を伝えに訪れるという例である。姿が非常に鮮やかな場合もあり、中にはこんな例もある。

ある男性に、遠く離れた実家に暮らしていた妹が突然姿を現わした。驚いた男性は母親に手紙を書いた。「今しがた、妹が現われた。何かあったか心配だ。鮮やかな色の口紅を差していたが、額には小さな引っ掻き傷があった」。それを読んだ母親は卒倒した。その手紙が書かれたすぐ前に、妹は死去しており、母親は鮮やかな口紅で死に化粧をほどこしたが、その際に、遺体の額に引っ掻き傷を付けてしまったのだった。

霊媒によって死者が呼び出され、生前の姿となって現われるという事例も、それほど多くはないが存在する。霧のような淡い姿で出現する場合もあり、「手だけ」といった出現もある(D・D・ヒュームがナポレオン三世に招かれて行なった交霊会では、ナポレオン一世の手が出現し、ペンを取って署名をした)。そして中には「物質化現象 materialization」と呼ばれるような、かなり現実に近い実体を伴う場合もある。霊の全身物質化現象は、スピリチュアリズムの盛期に女性霊媒たちによってたびたび起こされたが、あまりの異常さに、トリックだという疑惑を集中的に浴びた。科学者ウィリアム・クルックスが調査に乗り出し、「真正」と判断してスキャンダルを巻き起こした「ケイティー・キング」(かなり昔の実在確認不能の人物)のケースは有名である。

全身物質化現象はスピリチュアリズムの物理的心霊現象の中でもひときわ評判のよくないものだが、これはある意味当然かもしれない。これを簡単に認めてしまうと、キリストの復活の重大さが損なわれる。そこらへんの普通の人間でも、条件がそろえば姿を伴って「復活」することができる――そうなったらイエスの復活の価値がベタ落ちになる。人々が躍起になって否定するのは無理もない。

別にスピリチュアリズムを持ち出すまでもなく、こうした現象は、古今東西、たくさんある。仏教関係の伝承にもあるし、現代のインターネット掲示板にも報告がある。

つまり、死者が(特に死んで間もない死者が)、生前の姿を持って、親しい人々に現われるという現象は、別に「人類史で一回切り」の大奇跡ではない、むしろ超常現象としては平凡な部類に属する現象ということである。

「焼き魚と蜂の巣を食べた」というルカの記述は、確かにいささか異様であるが、まあ、何せルカであるから、またまた勇み足の修飾挿話であろう。もっともインターネット掲示板では、「死んだおばあちゃんが現われて、食卓でお茶を飲んでいた」とか「お供えのバナナが一本なくなっていた」といった話も書かれているから(もちろん真偽は不明だが)、霊の方であえてそういう知らせ方をする(実際に食べるのではなく、そういうふうに知覚させる)場合もあるのかもしれない。

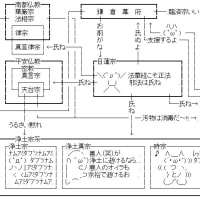

全地球史の観点で見れば、「死者の再来」は特別な奇跡ではない。ところが、当時のユダヤ教世界では、事情はまったく異なった。

* * *

使徒行伝には次のようにある。

《一部がサドカイ人で,一部がパリサイ人であることに気づくと,パウロは最高法院の中で叫んで言った,「皆さん,兄弟たち,わたしはパリサイ人であり,パリサイ人の子です。死んだ者たちの希望と復活のことで,わたしは裁かれているのです!」23:7 彼がこう言うと,パリサイ人たちとサドカイ人たちとの間に論争が生じ,集会は分裂した。 23:8 というのは,サドカイ人たちが復活もみ使いも霊もないと言っているのに対し,パリサイ人たちはこれらをいずれも認めているからである。 23:9 たいへんな騒ぎになり,パリサイ派の律法学者たちの幾人かが立ち上がって,激しく論じて言った,「我々はこの人に何の悪いことも見いだせない。だから,もし霊かみ使いが彼に語りかけたのであれば,神に対して闘うのはよそう!」 激しい論争が生じたので,司令官は,パウロが彼らによって引き裂かれてしまうのではないかと心配し,兵士たちに,降りて行って彼を彼らの中から力ずくで引き出し,兵営に連れてくるよう命じた。》(23:6-10)

ユダヤ教が非常に現実的な宗教で、死後世界とか霊界といったものにほとんど興味を示さなかった、いや、むしろかなり徹底的にそれらを排除したことは、この連載の冒頭にも述べた。いささか極端に言うと、ユダヤ教は現世のイスラエル国家の栄光を願うものであって、死んだ奴はほっておけ、という感じだった。まして、霊を呼ぶといった「シャーマニック」な宗教行為は、激しく忌避され、弾圧された。そうした「霊的存在」がしゃしゃり出ると、「唯一の神への崇敬」がおろそかにされるからであろう。もともとの母胎であるエジプト宗教が、霊的存在だらけだったので、それへの対抗形成という要素もあるだろう。ユダヤ教聖書には「バアルの巫女」を数百人虐殺したという記事があるが、これは要するに霊媒(エジプト系のシャーマン)抹殺である。霊的存在としてかすかに認められるのは、「天使」と「預言者の霊」くらいのものであった。

こうした状態に対して、イエス時代のパリサイ派は別の考え方を主張していた。天使も霊もあると考えていたことは上記に示されているし、福音書の中でも、「神の国の到来の際は、死者は肉体を持って復活する」と主張していたらしいことが窺える。

こうした状況の中、イエスが「俺は殺されるが復活するぞ」と宣言し、そして実際に復活して見せたということは、とんでもないことだと言える。

「死んだら死にきり」だったユダヤ教世界に、突然「死後世界」「霊魂」問題が突きつけられたのである。

パウロは語る。

《もしも死者たちの甦りがないとするなら、キリストも起こされていない。もしもキリストが起こされてはいないとするなら、実際われわれの宣教も空しく、あなたがたの信仰も空しい。》(Ⅰコリ15:12-14)

《もしも私たちが、イエスは死んで甦られたと信じているのなら、そのようにまさに神はイエスをとおして、眠った者たちを彼と共に導き出して下さるだろうからである。》(Ⅰテサ4:14)

パウロにとって、イエスの復活は、死後世界の実在、永遠の生命の希望を開くものだった。

《主自らが、指令の呼び声と、筆頭の御使いの声と、神のラッパの響きと共に、天から降りて来られ、そしてキリストにある死者たちが最初に甦り、次いで私たち生き残っている者たちが、死者たちと一緒に、雲の中へと運び挙げられて、空中で主と邂逅するであろうからである。》(Ⅰテサ4:16-17)

パウロはタルソスの離散ユダヤ人の出であるが、敬虔なユダヤ教徒で、パリサイ派に近い考えを持っており、新興のイエス信奉者たちを弾圧する役割だった。そしてダマスクスへ取り締まりに行く途中で「復活のイエス」に出会って、改心をしたわけだが、これは「復活を主張していた」パリサイ派ユダヤ教徒が、その希望の確証を得た喜びとも採れなくもない(つまりパウロの「回心」は信仰内容の180度の転換ということではないし、実際パウロ自身もイエスと同様、自分を「ユダヤ教徒」だと自己規定していた)。

霊の出現にそれほど違和感を抱かないギリシャ人ルカが、イエスの復活を特異化しようと焼き魚まで食わせたのとは異なり、パウロらユダヤ人にとって、「生前にはっきりと宣言された霊の出現」は、驚天動地のものと捉えられたはずである。

つまり、イエスの復活は、ユダヤ教世界に「死後世界」を導入するという役割を果たしたのである(このあたりのことは故・梅原伸太郎先生の『他界論』に詳しい)。

* * *

ただし、ユダヤ人信奉者たちにとって「死後世界」の証拠は、きわめて限定的な形でしか受け取られなかった。

それはまず、きわめて特権的なものとされた。ユダヤ教聖典の中にも、預言者といった特別な存在は、「死に捨て置かれる」わけではないとする見方もあったようである。そしてイエスの復活は、こうした「預言者=神に愛された者」の特権を、「イエス信者」にまで拡げるものとして捉えられた。

《異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を讃美した。そして、永遠の命を得るように定められている人は皆、信仰に入った。》(使徒行伝13:48)

《神はご自分のひとり子を与えるほどに世を愛されたからだ。それは,彼を信じる者がみな滅びることなく,永遠の命を持つためだ。神がご自分の子を世に遣わしたのは,世を裁くためではなく,世が彼を通して救われるためだからだ。》(ヨハネ3:16-17)

しかも、この「永遠の生命」への参入というのは、「すぐやってくる終末」での出来事とされた。前出のパウロの言葉を改めて引く。

《主自らが、指令の呼び声と、筆頭の御使いの声と、神のラッパの響きと共に、天から降りて来られ、そしてキリストにある死者たちが最初に甦り、次いで私たち生き残っている者たちが、死者たちと一緒に、雲の中へと運び挙げられて、空中で主と邂逅するであろうからである。そしてこのようにして、私たちはいつも主と共にいるであろう。》(Ⅰテサ4:16-17)

ヨハネはこう述べる。

《わたしを遣わした方のご意志とは,子を見て信じる者がみな永遠の命を持ち,わたしが終わりの日に彼らすべてを生き返らせることだ》(ヨハネ6:40)

これはむしろパリサイ派の復活論である。近い日、メシアがやってきて、神の国がもたらされる、その時は、正信の死者は肉体を持って甦り、正信の生者とともにその栄光にあずかる、というものである。

イエスの復活も、どうしてもこの文脈に引きずられていく。だから、ルカやヨハネのように、「肉体を持った復活」が描かれることになってしまう。

何のことはない、この文脈だと復活というのは、神の子が統治し、諸国に君臨する現実の「イスラエル王国」に、人間として永遠に暮らすことになるという話になってしまう。あれあれ?

こうした「神の国の到来=神の審判に際しての復活」というイメージは、イエスが予言によって与えてしまったものでもある。「俺は雲に乗って戻ってきて、目にもの見せてやる」といった予言が、結局は自らの復活(永遠の生命の明示)を、パリサイ派復活論へ混ぜ込むことになってしまったのである。

繰り返しになるが、イエスは霊となって出現した。イエスの姿を多くの信者が見た。しかし、天変地異も、神の国の到来も、起こっていない。予言ははずれたのか。信者たちは悩んだ。

結局、イエスの復活は「永遠の生命」という、あまり内容のない中途半端な観念だけを残して、その真実は不問に付されるようになった。代わって迫り出してくるのが、「犠牲の子羊」とか「万人の贖罪」といった奇妙な神学である。

ヨハネ福音書はイエスにこう語らせる。

《イエスは彼らに言った,「本当にはっきりとあなた方に告げる。人の子の肉を食べ,その血を飲まないなら,あなた方は自分の内に命を持っていない。わたしの肉を食べ,わたしの血を飲む者は永遠の命を持っている。そして,わたしはその者を終わりの日に生き返らせる。わたしの肉は本当の食物であり,わたしの血は本当の飲み物だからだ。わたしの肉を食べ,わたしの血を飲む者はわたしの内にとどまっており,わたしも彼の内にとどまっている。生ける父がわたしを遣わされ,わたしが父によって生きているのと同じように,わたしを食物とする者はわたしによって生きる。これは天から下って来たパンだ。これは,わたしたちの父祖たちが食べても死んだようなものではない。このパンを食べる者は永遠に生きる」。カペルナウムで教えていた際,彼は会堂でこれらの事を言った。それで大勢の弟子たちは,この事を聞いて,こう言った。「わけが分からない。だれがこれを聞いていられようか」。》(6:53-60)

正直なところ、このあたりの神学は、ここに出る「大勢の弟子たち」と同様、私にはまったく理解できない。神が「唯一の愛する子」を差し向け、それを殺させることで、信者たちへの救いの約束としたというのは、何が何だかわからない。なぜイエスは犠牲の子羊であって、それを食べたりしなければならないのかもわからない。いくつかの神学書を読んでも、どうにもわからない。

おまけに、こうした神学は、「道徳の破壊」にも結びつく悪しき考えをもたらした。それは、「イエスの神性を信じれば罪は消える」というものである。「信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける」というマルコ付加部分の文言は、その典型である。

ステイントン・モーゼズの筆記による『霊訓』の中で、高級霊インペレーターは、こうしたキリスト教の観念を厳しく批判する。

《神学的ドグマを信じ同意すれば過ちが跡形もなく消される……わずか一つの信仰、一つの考え、一つの思いつき、一つの教義を盲目的に受け入れることで魂が清められるなどという信仰を、われらは断固として否定し且つ告発するものである。これほど多くの魂を堕落せしめた教えは他に類を見ぬ。》(8節)

シルバー・バーチもまた同様な意見を述べる。

《自己の救済の道は日々の生活、行い、言動の中にしかないのに、身代わりの流血(キリストのはりつけ――贖罪)によってキリストへの信仰を告白した者だけが救われるということを、一般社会に一体どう説明できるというのでしょう。》(『シルバー・バーチの霊訓』第3巻)

《良きにつけ悪しきにつけ、あなたの霊的命運を定めていくのは、あなた自身です。あなた自身のことに関して最後に責任を負うのはあなた自身です。もしも死の床にあって罪を告白し特別の信仰を受け入れれば立ちどころに罪が赦されて潔白の身になれるとしたら、それはまさにお笑いものであり、茶番劇というべきです。》(同第10巻)

結局のところ、イエスの復活は、奇矯な犠牲神学とパリサイ派復活論=終末論とによって、本来の意味を奪われたとさえ言えるかもしれない。

偶発的な事例として多いのは、死んですぐの魂が、肉親に自らの死を伝えに訪れるという例である。姿が非常に鮮やかな場合もあり、中にはこんな例もある。

ある男性に、遠く離れた実家に暮らしていた妹が突然姿を現わした。驚いた男性は母親に手紙を書いた。「今しがた、妹が現われた。何かあったか心配だ。鮮やかな色の口紅を差していたが、額には小さな引っ掻き傷があった」。それを読んだ母親は卒倒した。その手紙が書かれたすぐ前に、妹は死去しており、母親は鮮やかな口紅で死に化粧をほどこしたが、その際に、遺体の額に引っ掻き傷を付けてしまったのだった。

霊媒によって死者が呼び出され、生前の姿となって現われるという事例も、それほど多くはないが存在する。霧のような淡い姿で出現する場合もあり、「手だけ」といった出現もある(D・D・ヒュームがナポレオン三世に招かれて行なった交霊会では、ナポレオン一世の手が出現し、ペンを取って署名をした)。そして中には「物質化現象 materialization」と呼ばれるような、かなり現実に近い実体を伴う場合もある。霊の全身物質化現象は、スピリチュアリズムの盛期に女性霊媒たちによってたびたび起こされたが、あまりの異常さに、トリックだという疑惑を集中的に浴びた。科学者ウィリアム・クルックスが調査に乗り出し、「真正」と判断してスキャンダルを巻き起こした「ケイティー・キング」(かなり昔の実在確認不能の人物)のケースは有名である。

全身物質化現象はスピリチュアリズムの物理的心霊現象の中でもひときわ評判のよくないものだが、これはある意味当然かもしれない。これを簡単に認めてしまうと、キリストの復活の重大さが損なわれる。そこらへんの普通の人間でも、条件がそろえば姿を伴って「復活」することができる――そうなったらイエスの復活の価値がベタ落ちになる。人々が躍起になって否定するのは無理もない。

別にスピリチュアリズムを持ち出すまでもなく、こうした現象は、古今東西、たくさんある。仏教関係の伝承にもあるし、現代のインターネット掲示板にも報告がある。

つまり、死者が(特に死んで間もない死者が)、生前の姿を持って、親しい人々に現われるという現象は、別に「人類史で一回切り」の大奇跡ではない、むしろ超常現象としては平凡な部類に属する現象ということである。

「焼き魚と蜂の巣を食べた」というルカの記述は、確かにいささか異様であるが、まあ、何せルカであるから、またまた勇み足の修飾挿話であろう。もっともインターネット掲示板では、「死んだおばあちゃんが現われて、食卓でお茶を飲んでいた」とか「お供えのバナナが一本なくなっていた」といった話も書かれているから(もちろん真偽は不明だが)、霊の方であえてそういう知らせ方をする(実際に食べるのではなく、そういうふうに知覚させる)場合もあるのかもしれない。

全地球史の観点で見れば、「死者の再来」は特別な奇跡ではない。ところが、当時のユダヤ教世界では、事情はまったく異なった。

* * *

使徒行伝には次のようにある。

《一部がサドカイ人で,一部がパリサイ人であることに気づくと,パウロは最高法院の中で叫んで言った,「皆さん,兄弟たち,わたしはパリサイ人であり,パリサイ人の子です。死んだ者たちの希望と復活のことで,わたしは裁かれているのです!」23:7 彼がこう言うと,パリサイ人たちとサドカイ人たちとの間に論争が生じ,集会は分裂した。 23:8 というのは,サドカイ人たちが復活もみ使いも霊もないと言っているのに対し,パリサイ人たちはこれらをいずれも認めているからである。 23:9 たいへんな騒ぎになり,パリサイ派の律法学者たちの幾人かが立ち上がって,激しく論じて言った,「我々はこの人に何の悪いことも見いだせない。だから,もし霊かみ使いが彼に語りかけたのであれば,神に対して闘うのはよそう!」 激しい論争が生じたので,司令官は,パウロが彼らによって引き裂かれてしまうのではないかと心配し,兵士たちに,降りて行って彼を彼らの中から力ずくで引き出し,兵営に連れてくるよう命じた。》(23:6-10)

ユダヤ教が非常に現実的な宗教で、死後世界とか霊界といったものにほとんど興味を示さなかった、いや、むしろかなり徹底的にそれらを排除したことは、この連載の冒頭にも述べた。いささか極端に言うと、ユダヤ教は現世のイスラエル国家の栄光を願うものであって、死んだ奴はほっておけ、という感じだった。まして、霊を呼ぶといった「シャーマニック」な宗教行為は、激しく忌避され、弾圧された。そうした「霊的存在」がしゃしゃり出ると、「唯一の神への崇敬」がおろそかにされるからであろう。もともとの母胎であるエジプト宗教が、霊的存在だらけだったので、それへの対抗形成という要素もあるだろう。ユダヤ教聖書には「バアルの巫女」を数百人虐殺したという記事があるが、これは要するに霊媒(エジプト系のシャーマン)抹殺である。霊的存在としてかすかに認められるのは、「天使」と「預言者の霊」くらいのものであった。

こうした状態に対して、イエス時代のパリサイ派は別の考え方を主張していた。天使も霊もあると考えていたことは上記に示されているし、福音書の中でも、「神の国の到来の際は、死者は肉体を持って復活する」と主張していたらしいことが窺える。

こうした状況の中、イエスが「俺は殺されるが復活するぞ」と宣言し、そして実際に復活して見せたということは、とんでもないことだと言える。

「死んだら死にきり」だったユダヤ教世界に、突然「死後世界」「霊魂」問題が突きつけられたのである。

パウロは語る。

《もしも死者たちの甦りがないとするなら、キリストも起こされていない。もしもキリストが起こされてはいないとするなら、実際われわれの宣教も空しく、あなたがたの信仰も空しい。》(Ⅰコリ15:12-14)

《もしも私たちが、イエスは死んで甦られたと信じているのなら、そのようにまさに神はイエスをとおして、眠った者たちを彼と共に導き出して下さるだろうからである。》(Ⅰテサ4:14)

パウロにとって、イエスの復活は、死後世界の実在、永遠の生命の希望を開くものだった。

《主自らが、指令の呼び声と、筆頭の御使いの声と、神のラッパの響きと共に、天から降りて来られ、そしてキリストにある死者たちが最初に甦り、次いで私たち生き残っている者たちが、死者たちと一緒に、雲の中へと運び挙げられて、空中で主と邂逅するであろうからである。》(Ⅰテサ4:16-17)

パウロはタルソスの離散ユダヤ人の出であるが、敬虔なユダヤ教徒で、パリサイ派に近い考えを持っており、新興のイエス信奉者たちを弾圧する役割だった。そしてダマスクスへ取り締まりに行く途中で「復活のイエス」に出会って、改心をしたわけだが、これは「復活を主張していた」パリサイ派ユダヤ教徒が、その希望の確証を得た喜びとも採れなくもない(つまりパウロの「回心」は信仰内容の180度の転換ということではないし、実際パウロ自身もイエスと同様、自分を「ユダヤ教徒」だと自己規定していた)。

霊の出現にそれほど違和感を抱かないギリシャ人ルカが、イエスの復活を特異化しようと焼き魚まで食わせたのとは異なり、パウロらユダヤ人にとって、「生前にはっきりと宣言された霊の出現」は、驚天動地のものと捉えられたはずである。

つまり、イエスの復活は、ユダヤ教世界に「死後世界」を導入するという役割を果たしたのである(このあたりのことは故・梅原伸太郎先生の『他界論』に詳しい)。

* * *

ただし、ユダヤ人信奉者たちにとって「死後世界」の証拠は、きわめて限定的な形でしか受け取られなかった。

それはまず、きわめて特権的なものとされた。ユダヤ教聖典の中にも、預言者といった特別な存在は、「死に捨て置かれる」わけではないとする見方もあったようである。そしてイエスの復活は、こうした「預言者=神に愛された者」の特権を、「イエス信者」にまで拡げるものとして捉えられた。

《異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を讃美した。そして、永遠の命を得るように定められている人は皆、信仰に入った。》(使徒行伝13:48)

《神はご自分のひとり子を与えるほどに世を愛されたからだ。それは,彼を信じる者がみな滅びることなく,永遠の命を持つためだ。神がご自分の子を世に遣わしたのは,世を裁くためではなく,世が彼を通して救われるためだからだ。》(ヨハネ3:16-17)

しかも、この「永遠の生命」への参入というのは、「すぐやってくる終末」での出来事とされた。前出のパウロの言葉を改めて引く。

《主自らが、指令の呼び声と、筆頭の御使いの声と、神のラッパの響きと共に、天から降りて来られ、そしてキリストにある死者たちが最初に甦り、次いで私たち生き残っている者たちが、死者たちと一緒に、雲の中へと運び挙げられて、空中で主と邂逅するであろうからである。そしてこのようにして、私たちはいつも主と共にいるであろう。》(Ⅰテサ4:16-17)

ヨハネはこう述べる。

《わたしを遣わした方のご意志とは,子を見て信じる者がみな永遠の命を持ち,わたしが終わりの日に彼らすべてを生き返らせることだ》(ヨハネ6:40)

これはむしろパリサイ派の復活論である。近い日、メシアがやってきて、神の国がもたらされる、その時は、正信の死者は肉体を持って甦り、正信の生者とともにその栄光にあずかる、というものである。

イエスの復活も、どうしてもこの文脈に引きずられていく。だから、ルカやヨハネのように、「肉体を持った復活」が描かれることになってしまう。

何のことはない、この文脈だと復活というのは、神の子が統治し、諸国に君臨する現実の「イスラエル王国」に、人間として永遠に暮らすことになるという話になってしまう。あれあれ?

こうした「神の国の到来=神の審判に際しての復活」というイメージは、イエスが予言によって与えてしまったものでもある。「俺は雲に乗って戻ってきて、目にもの見せてやる」といった予言が、結局は自らの復活(永遠の生命の明示)を、パリサイ派復活論へ混ぜ込むことになってしまったのである。

繰り返しになるが、イエスは霊となって出現した。イエスの姿を多くの信者が見た。しかし、天変地異も、神の国の到来も、起こっていない。予言ははずれたのか。信者たちは悩んだ。

結局、イエスの復活は「永遠の生命」という、あまり内容のない中途半端な観念だけを残して、その真実は不問に付されるようになった。代わって迫り出してくるのが、「犠牲の子羊」とか「万人の贖罪」といった奇妙な神学である。

ヨハネ福音書はイエスにこう語らせる。

《イエスは彼らに言った,「本当にはっきりとあなた方に告げる。人の子の肉を食べ,その血を飲まないなら,あなた方は自分の内に命を持っていない。わたしの肉を食べ,わたしの血を飲む者は永遠の命を持っている。そして,わたしはその者を終わりの日に生き返らせる。わたしの肉は本当の食物であり,わたしの血は本当の飲み物だからだ。わたしの肉を食べ,わたしの血を飲む者はわたしの内にとどまっており,わたしも彼の内にとどまっている。生ける父がわたしを遣わされ,わたしが父によって生きているのと同じように,わたしを食物とする者はわたしによって生きる。これは天から下って来たパンだ。これは,わたしたちの父祖たちが食べても死んだようなものではない。このパンを食べる者は永遠に生きる」。カペルナウムで教えていた際,彼は会堂でこれらの事を言った。それで大勢の弟子たちは,この事を聞いて,こう言った。「わけが分からない。だれがこれを聞いていられようか」。》(6:53-60)

正直なところ、このあたりの神学は、ここに出る「大勢の弟子たち」と同様、私にはまったく理解できない。神が「唯一の愛する子」を差し向け、それを殺させることで、信者たちへの救いの約束としたというのは、何が何だかわからない。なぜイエスは犠牲の子羊であって、それを食べたりしなければならないのかもわからない。いくつかの神学書を読んでも、どうにもわからない。

おまけに、こうした神学は、「道徳の破壊」にも結びつく悪しき考えをもたらした。それは、「イエスの神性を信じれば罪は消える」というものである。「信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける」というマルコ付加部分の文言は、その典型である。

ステイントン・モーゼズの筆記による『霊訓』の中で、高級霊インペレーターは、こうしたキリスト教の観念を厳しく批判する。

《神学的ドグマを信じ同意すれば過ちが跡形もなく消される……わずか一つの信仰、一つの考え、一つの思いつき、一つの教義を盲目的に受け入れることで魂が清められるなどという信仰を、われらは断固として否定し且つ告発するものである。これほど多くの魂を堕落せしめた教えは他に類を見ぬ。》(8節)

シルバー・バーチもまた同様な意見を述べる。

《自己の救済の道は日々の生活、行い、言動の中にしかないのに、身代わりの流血(キリストのはりつけ――贖罪)によってキリストへの信仰を告白した者だけが救われるということを、一般社会に一体どう説明できるというのでしょう。》(『シルバー・バーチの霊訓』第3巻)

《良きにつけ悪しきにつけ、あなたの霊的命運を定めていくのは、あなた自身です。あなた自身のことに関して最後に責任を負うのはあなた自身です。もしも死の床にあって罪を告白し特別の信仰を受け入れれば立ちどころに罪が赦されて潔白の身になれるとしたら、それはまさにお笑いものであり、茶番劇というべきです。》(同第10巻)

結局のところ、イエスの復活は、奇矯な犠牲神学とパリサイ派復活論=終末論とによって、本来の意味を奪われたとさえ言えるかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます