ガリラヤで霊的治療を施し神の国の教えを説いていたイエスは、エルサレム神殿へ突進し、逮捕され、残虐に殺された。そして「復活の姿」を見せることで新たな信仰の渦を巻き起こした。

辺境の消耗戦から中心の攻撃へ。イエスのその歩みは、いったいどのような意味を持ったのか。

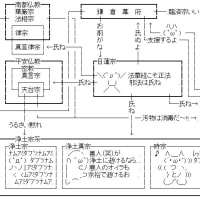

霊学的な観点から言えば、それはイエスの単独的「はねっ返り」行動ではなかった。ある時代、ある民族を導こうとする「大いなる知性的存在」との共同活動であった。その意味でイエスがゲツセマネで「私の思いではなく神の思いを」と祈ったという物語は正鵠を射ている。「大いなる知性的存在」はイエスの行動を通して、「その時代、その民族のために与えられる霊的栄養」(インペレーター)を注ぎ込もうとしていた。それがやがて人間の愚かさによって歪められてしまうものであったとしても。

だから、イエスの復活は、「賢者の死を悼んで弟子たちが創造した慰めの物語」ではなかった。それは明らかな「特別の霊的現象」であり、さらにそれに関連して続く様々な霊的現象の「核となる火」であった。イエスの復活の姿を通して「霊的現象への扉」を開いた人々は、さらにその延焼として起こる様々な奇跡を目撃した。

* * *

使徒行伝はそうした奇跡の一つとして「異言」を描いている。

《さて,ペンテコステの日が来た時,みんなは心を合わせて一つの場所にいた。突然,激しい風が吹きつけるような音が天から起こり,彼らが座っていた家全体を満たした。火のような舌が現われて彼らに配られ,それぞれの上にとどまった。みんなは聖霊に満たされ,話す能力を霊が与えるままに,さまざまな異なる言語で話し始めた。さて,エルサレムには,天下のあらゆる国から来た敬けんなユダヤ人たちが住んでいた。この音を聞いて群衆が集まって来たが,おのおの自分の言語で話されているのを聞いて,あっけに取られた。みんなは驚き,不思議に思って互いに言った,「見よ,話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。わたしたちがおのおの自分の生まれ故郷の言語で聞くとは,いったいどういうことだろう。》(使徒行伝2:1-8)

「聖霊降臨」として有名な場面であるが、要するに集団憑霊であり、その霊が、エジプト語やラテン語やアッシリア語で霊言を話したということである。

(ちなみにペンテコステとは過ぎ越し祭から「50日」の意味で、正しい訳では「五旬節」、収穫祭のことである。キリスト教では使徒行伝のこの記事によって、これを「聖霊降臨」という意味に変えた。聖霊が特別に働いた祭日ということである。20世紀のアメリカで、トランス状態に入って異言を発する活動を中心とした「ペンテコステ派」が生まれたが、これは一種の「憑霊型」新宗教運動であり、伝統派からは異端視されることも多い。)

霊的治療や悪霊祓いも、あちこちで行なわれたようである。使徒行伝は、ペテロが霊的治療を行なったこと(3:1-11、9:32-34、9:36-42)や、パウロが「占い師の霊を祓った」事件が描かれている。まあ、ルカの著者のことだから相当割り引きして受け取らなければならないにしても、弟子たちの間でこうした奇跡が起こったことは確かだろう。

この使徒行伝というのは変な書物で、ペテロが一方で人を癒しながら、一方で人を呪い殺すといった話も載せている。信徒集団に参加する際、全財産を寄付しなかった夫婦をペテロが叱責すると、二人とも死んだというのである(5:1-11)。いやな、おぞましい話で、どこまで真実かはわからないが、こういう話を喜々として書き留めるルカの神経には辟易する。弟子たちの奇跡の力を強調しようとしたのだろうが、これもまた贔屓の引き倒しである。

パウロの「占い師の霊」事件もかなり滑稽な話である。

《パウロ一行は占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして、自分の主人に多くの利益を与えていた。女はパウロ一行の後に何日もついて回り、「この人たちはいと高き神の僕で、皆さんに救いの道を宣べています」と叫び続けた。パウロはうるさがってこの霊に「この女から出て行け」と命じた。霊は去ったが、女の主人は占いという金儲けができなくなったので、パウロを告発し、彼は投獄されてしまった。》(16:16-24、要約)

パウロが除霊能力を持っていたことを書きたかったのだろうが、ちょっとストーカーをされただけで、霊を脅しつけるのはどうかと思う。この女奴隷はこの後生活に困っただろう。

ついでにもう一つ、パウロが「死者を甦らせた」事件も変である。

《トロアスでの集会で、パウロがあまりにも長々とおしゃべりをするので、窓に腰掛けてそれを聞いていた若者が居眠りをして、外に墜ちてしまった。そこは三階だったので、彼は意識不明となった。パウロは駆け寄って若者を抱きしめると「騒ぐことはない、命はある」と告げた。そしてまた上がっていって明け方まで話し続けた。》(20:7-12、要約)

別に死者を蘇生させたわけではないのだが、奇跡物語のように受け取られている。

脱線ついでに言えば、パウロのおしゃべりは有名で、彼と論戦したエピクロス派やストア派の哲学者たちは「こいつはよくしゃべるが、いったい何を言いたいのかわからん」とあきれられるほどだった(17:18)。

ちょっと脱線が過ぎたが、ともあれ、ちょうどスピリチュアリズムがハイズヴィル事件をきっかけに各地で同時多発したように、イエスの復活を契機に、こうした霊的交渉があちこちで起こったのだろう。

* * *

イエスの復活は、ユダヤ教にとっては、「弱点を突かれる」ものであったはずである。

繰り返しになるが、ユダヤ教は、非常に現世的な宗教で、死後の世界、魂の行方といったものに関しては、ほとんど関心がなかった。その主な関心は、ユダヤ民族が隷属状態から脱し、世界の冠たる国となることだった。

しかしそれでは、一般人の宗教的渇望に応えることができない。もし自分が生きている間にメシアが来なかったらどうなるのか、自分は死んだらどうなるのか、そうした問いにユダヤ教は答えなかった。ユダヤの民がしばしば他の宗教に心惹かれたのは、またイエス時代に「メシアの到来とともに死者は復活する」といったパリサイ派の主張が人々の関心を集めたのは、ユダヤ教がその部分で人々を満足させられなかったからであろう。

そうした文化の中で、イエスの復活は、「死んでも終わりではないよ」ということを示す事件だった。これまで死後のことに関しては考えることをほぼ禁止されていた人々が、「死後の魂の存続」の可能性、もっと言えば、「生命の永遠性」を感得したのである。もちろんそれは「イエスを神の子と信じれば」とか、「イエスがもう一度メシアとしてやってきた時には」といった条件つきのものだったにせよ、人々に「向こうへ行く」という可能性を開いたことは間違いない。

このことはいくら強調してもし過ぎるものではないと思う。ユダヤ教は、「反他界的宗教」であった。奇形的な宗教であった。それが、イエスの復活によって、「他界への回路」を持つようになったのである。

イエスはユダヤ教改革者であった。彼はしばしば異国人の治療を拒否した。問題になるのはイスラエル人でありヤハウェの宗教だった。そしてその改革の最もラジカルなものが、「他界」の開示であり、死後生命の確証であり、「永遠の生命」への道だった。

ユダヤ教も、ユダヤ社会も、危機に瀕していた。実際にそれは紀元70年に滅亡した。ヤハウェの宗教=一神教が生き残るには、これまでのユダヤ教の枠を拡げるような、より大きな霊的世界観が必要だった。イエスの復活は、その「一神教の変身」のための大きな火付け役となったことは間違いない。

* * *

イエスがそれをどこまで予見していたかは定かではないが、イエスの巻き起こした「火」は、ユダヤ教・ユダヤ人の枠を越えて、成熟しつつあるローマ世界へと拡がっていった。

そこには社会的な条件の味方もあった。ローマの支配は、局地紛争や盗賊の横行を鎮圧することで、人々の自由な交通を容易にした。イエスの奇跡の証言者たちは、カナンの地に縛られず、あちこちに散らばって火の延焼を助けた。ちょうどスピリチュアリズムの霊現象が当時勃興していた新聞と大衆社会によってアメリカ全土と欧州へ野火のごとく拡がったように、イエスの火も「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」の中に拡がっていった。

イエス運動は、当初はユダヤ教・ユダヤ人の枠内にあった。イエスの弟ヤコブがエルサレムで信徒集団を作り、それが正統な継承者と見なされていた。使徒行伝にはこの集団についての記述がある。

《2:42 彼らは,使徒たちの教えと,交わりと,パンを裂くことと,祈りとのうちにひたすらとどまっていた。 2:43 恐れがすべての魂に生じ,多くの不思議な業としるしが使徒たちによって行なわれていた。 2:44 信じた者たちは皆一緒にいて,すべての物を共有した。 2:45 自分たちの所有物や持ち物を売り,必要に応じてみんなに分配した。 2:46 日ごとに,心を合わせて神殿にひたすらとどまっており,家ではパンを裂き,喜びとまごころをもって食事を共にし, 2:47 神を賛美し,民のすべてから好意を持たれていた。主は,救われてゆく人々を日ごとにその集会に加えていった。》

イエスの弟ヤコブは、この集団の統率者だった。4世紀のエウセビオスが引用した2世紀の著作には、次のようにあるという。

《彼〔ヤコブ〕は、葡萄酒や酔わせる飲み物はいっさい飲まず、肉食もしなかった。頭も剃らず、油も塗らず、入浴もしなかった。彼のみがエルサレム神殿の聖所に入ることを許されていた。……彼はいつも聖域に一人で入った。そして人々のためにひざまずいて赦しを請い求める姿をたびたび目撃された。》(イアン・ウィルソン『真実のイエス』紀伊國屋書店、1997年、160頁)

シモン・ペテロはこのエルサレム教会に属していたが、なぜか途中から袂を分かったようである。ヤコブとそのグループはユダヤ教の一派と認定されており、神殿権力も当初はそれを認定していたが、次第に集団が力を持つようになるとこれを恐れ、ヤコブは紀元62年に大祭司アナヌスによって処刑された。

一方、イスラエルを出て各地の離散ユダヤ人社会に行き、そこで運動を継承しようとした信者たちもいた。またパウロのように、もともと離散ユダヤ人社会の出でイエス運動に加わり、広域的な動きをした信者もいた。一般的にはパウロら「弟子」の宣教によって各地に原始教会ができたというように捉えられることが多いが、実はそうではなく、パウロらが活動する前から、イエス信奉者サークルは各地の離散ユダヤ人コミュニティで生まれていた。

使徒行伝やパウロ書簡が示すように、当初はイエス信奉者サークルの中でも、ユダヤ人にのみ宣教すべきだとする正統派(ヘブライオイ)と、民族を問わず宣教すべきだとする国際派(ヘレニスタイ)が、かなり鋭く対立した。だが、紀元70年にイスラエルが滅亡すると、正統派は力を失った。イエスの巻き起こした運動はユダヤ人社会に見切りをつけ、ローマ帝国の諸民族住民を志向していく。ユダヤ教という「民族宗教」ではない、「世界宗教」としてのキリスト教が生まれるわけである。ちなみに、弟子の一人(トマスとされている)によって、インドにまで教会ができたという。これは長く伝説だと思われていたが、そこに登場するグンダフォロスという王が実在することが近年明らかになり、史実である可能性もあると見なされるようになった。

これは単に政治的事情による外的・強制的変化ではない。イエスの教えの中に、ユダヤ教という民族宗教を超える観点が含まれていたからこそ、成立し得たものである。

「戒律や儀式ではなく内面の信仰を」「物質的幸福ではなく信仰的充足を」「奉仕の活動によって神の国が来る」そして「永遠の生命」の示唆。

それは非常に曖昧なものであったが、逆にだからこそ、貴賤を問わず、人々はそれに憧れることができた。そしてその強力な証拠となるのが、復活という現象だった。

実際のところ、イエスの「復活現象」や奇跡的な霊的治療は、論理的に言えば神の実在や永遠の生命を証明するものではない。けれどもそれは、劇的な「超越的力の顕現」として、古代人の精神に大きな影響を与えたであろうことは間違いない。しかも、それが権力者や専門家の独占ではなく、「信仰」によって万人に開かれているものだという宣言は、かなりインパクトが強いものであっただろう。後にローマ帝国の中で、奴隷や貧民たちにキリスト教が広まっていったのは、イエスに端を発する運動が、「霊的民主主義」を持っていたことに大きく依拠していることは間違いない。

辺境の消耗戦から中心の攻撃へ。イエスのその歩みは、いったいどのような意味を持ったのか。

霊学的な観点から言えば、それはイエスの単独的「はねっ返り」行動ではなかった。ある時代、ある民族を導こうとする「大いなる知性的存在」との共同活動であった。その意味でイエスがゲツセマネで「私の思いではなく神の思いを」と祈ったという物語は正鵠を射ている。「大いなる知性的存在」はイエスの行動を通して、「その時代、その民族のために与えられる霊的栄養」(インペレーター)を注ぎ込もうとしていた。それがやがて人間の愚かさによって歪められてしまうものであったとしても。

だから、イエスの復活は、「賢者の死を悼んで弟子たちが創造した慰めの物語」ではなかった。それは明らかな「特別の霊的現象」であり、さらにそれに関連して続く様々な霊的現象の「核となる火」であった。イエスの復活の姿を通して「霊的現象への扉」を開いた人々は、さらにその延焼として起こる様々な奇跡を目撃した。

* * *

使徒行伝はそうした奇跡の一つとして「異言」を描いている。

《さて,ペンテコステの日が来た時,みんなは心を合わせて一つの場所にいた。突然,激しい風が吹きつけるような音が天から起こり,彼らが座っていた家全体を満たした。火のような舌が現われて彼らに配られ,それぞれの上にとどまった。みんなは聖霊に満たされ,話す能力を霊が与えるままに,さまざまな異なる言語で話し始めた。さて,エルサレムには,天下のあらゆる国から来た敬けんなユダヤ人たちが住んでいた。この音を聞いて群衆が集まって来たが,おのおの自分の言語で話されているのを聞いて,あっけに取られた。みんなは驚き,不思議に思って互いに言った,「見よ,話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。わたしたちがおのおの自分の生まれ故郷の言語で聞くとは,いったいどういうことだろう。》(使徒行伝2:1-8)

「聖霊降臨」として有名な場面であるが、要するに集団憑霊であり、その霊が、エジプト語やラテン語やアッシリア語で霊言を話したということである。

(ちなみにペンテコステとは過ぎ越し祭から「50日」の意味で、正しい訳では「五旬節」、収穫祭のことである。キリスト教では使徒行伝のこの記事によって、これを「聖霊降臨」という意味に変えた。聖霊が特別に働いた祭日ということである。20世紀のアメリカで、トランス状態に入って異言を発する活動を中心とした「ペンテコステ派」が生まれたが、これは一種の「憑霊型」新宗教運動であり、伝統派からは異端視されることも多い。)

霊的治療や悪霊祓いも、あちこちで行なわれたようである。使徒行伝は、ペテロが霊的治療を行なったこと(3:1-11、9:32-34、9:36-42)や、パウロが「占い師の霊を祓った」事件が描かれている。まあ、ルカの著者のことだから相当割り引きして受け取らなければならないにしても、弟子たちの間でこうした奇跡が起こったことは確かだろう。

この使徒行伝というのは変な書物で、ペテロが一方で人を癒しながら、一方で人を呪い殺すといった話も載せている。信徒集団に参加する際、全財産を寄付しなかった夫婦をペテロが叱責すると、二人とも死んだというのである(5:1-11)。いやな、おぞましい話で、どこまで真実かはわからないが、こういう話を喜々として書き留めるルカの神経には辟易する。弟子たちの奇跡の力を強調しようとしたのだろうが、これもまた贔屓の引き倒しである。

パウロの「占い師の霊」事件もかなり滑稽な話である。

《パウロ一行は占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして、自分の主人に多くの利益を与えていた。女はパウロ一行の後に何日もついて回り、「この人たちはいと高き神の僕で、皆さんに救いの道を宣べています」と叫び続けた。パウロはうるさがってこの霊に「この女から出て行け」と命じた。霊は去ったが、女の主人は占いという金儲けができなくなったので、パウロを告発し、彼は投獄されてしまった。》(16:16-24、要約)

パウロが除霊能力を持っていたことを書きたかったのだろうが、ちょっとストーカーをされただけで、霊を脅しつけるのはどうかと思う。この女奴隷はこの後生活に困っただろう。

ついでにもう一つ、パウロが「死者を甦らせた」事件も変である。

《トロアスでの集会で、パウロがあまりにも長々とおしゃべりをするので、窓に腰掛けてそれを聞いていた若者が居眠りをして、外に墜ちてしまった。そこは三階だったので、彼は意識不明となった。パウロは駆け寄って若者を抱きしめると「騒ぐことはない、命はある」と告げた。そしてまた上がっていって明け方まで話し続けた。》(20:7-12、要約)

別に死者を蘇生させたわけではないのだが、奇跡物語のように受け取られている。

脱線ついでに言えば、パウロのおしゃべりは有名で、彼と論戦したエピクロス派やストア派の哲学者たちは「こいつはよくしゃべるが、いったい何を言いたいのかわからん」とあきれられるほどだった(17:18)。

ちょっと脱線が過ぎたが、ともあれ、ちょうどスピリチュアリズムがハイズヴィル事件をきっかけに各地で同時多発したように、イエスの復活を契機に、こうした霊的交渉があちこちで起こったのだろう。

* * *

イエスの復活は、ユダヤ教にとっては、「弱点を突かれる」ものであったはずである。

繰り返しになるが、ユダヤ教は、非常に現世的な宗教で、死後の世界、魂の行方といったものに関しては、ほとんど関心がなかった。その主な関心は、ユダヤ民族が隷属状態から脱し、世界の冠たる国となることだった。

しかしそれでは、一般人の宗教的渇望に応えることができない。もし自分が生きている間にメシアが来なかったらどうなるのか、自分は死んだらどうなるのか、そうした問いにユダヤ教は答えなかった。ユダヤの民がしばしば他の宗教に心惹かれたのは、またイエス時代に「メシアの到来とともに死者は復活する」といったパリサイ派の主張が人々の関心を集めたのは、ユダヤ教がその部分で人々を満足させられなかったからであろう。

そうした文化の中で、イエスの復活は、「死んでも終わりではないよ」ということを示す事件だった。これまで死後のことに関しては考えることをほぼ禁止されていた人々が、「死後の魂の存続」の可能性、もっと言えば、「生命の永遠性」を感得したのである。もちろんそれは「イエスを神の子と信じれば」とか、「イエスがもう一度メシアとしてやってきた時には」といった条件つきのものだったにせよ、人々に「向こうへ行く」という可能性を開いたことは間違いない。

このことはいくら強調してもし過ぎるものではないと思う。ユダヤ教は、「反他界的宗教」であった。奇形的な宗教であった。それが、イエスの復活によって、「他界への回路」を持つようになったのである。

イエスはユダヤ教改革者であった。彼はしばしば異国人の治療を拒否した。問題になるのはイスラエル人でありヤハウェの宗教だった。そしてその改革の最もラジカルなものが、「他界」の開示であり、死後生命の確証であり、「永遠の生命」への道だった。

ユダヤ教も、ユダヤ社会も、危機に瀕していた。実際にそれは紀元70年に滅亡した。ヤハウェの宗教=一神教が生き残るには、これまでのユダヤ教の枠を拡げるような、より大きな霊的世界観が必要だった。イエスの復活は、その「一神教の変身」のための大きな火付け役となったことは間違いない。

* * *

イエスがそれをどこまで予見していたかは定かではないが、イエスの巻き起こした「火」は、ユダヤ教・ユダヤ人の枠を越えて、成熟しつつあるローマ世界へと拡がっていった。

そこには社会的な条件の味方もあった。ローマの支配は、局地紛争や盗賊の横行を鎮圧することで、人々の自由な交通を容易にした。イエスの奇跡の証言者たちは、カナンの地に縛られず、あちこちに散らばって火の延焼を助けた。ちょうどスピリチュアリズムの霊現象が当時勃興していた新聞と大衆社会によってアメリカ全土と欧州へ野火のごとく拡がったように、イエスの火も「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」の中に拡がっていった。

イエス運動は、当初はユダヤ教・ユダヤ人の枠内にあった。イエスの弟ヤコブがエルサレムで信徒集団を作り、それが正統な継承者と見なされていた。使徒行伝にはこの集団についての記述がある。

《2:42 彼らは,使徒たちの教えと,交わりと,パンを裂くことと,祈りとのうちにひたすらとどまっていた。 2:43 恐れがすべての魂に生じ,多くの不思議な業としるしが使徒たちによって行なわれていた。 2:44 信じた者たちは皆一緒にいて,すべての物を共有した。 2:45 自分たちの所有物や持ち物を売り,必要に応じてみんなに分配した。 2:46 日ごとに,心を合わせて神殿にひたすらとどまっており,家ではパンを裂き,喜びとまごころをもって食事を共にし, 2:47 神を賛美し,民のすべてから好意を持たれていた。主は,救われてゆく人々を日ごとにその集会に加えていった。》

イエスの弟ヤコブは、この集団の統率者だった。4世紀のエウセビオスが引用した2世紀の著作には、次のようにあるという。

《彼〔ヤコブ〕は、葡萄酒や酔わせる飲み物はいっさい飲まず、肉食もしなかった。頭も剃らず、油も塗らず、入浴もしなかった。彼のみがエルサレム神殿の聖所に入ることを許されていた。……彼はいつも聖域に一人で入った。そして人々のためにひざまずいて赦しを請い求める姿をたびたび目撃された。》(イアン・ウィルソン『真実のイエス』紀伊國屋書店、1997年、160頁)

シモン・ペテロはこのエルサレム教会に属していたが、なぜか途中から袂を分かったようである。ヤコブとそのグループはユダヤ教の一派と認定されており、神殿権力も当初はそれを認定していたが、次第に集団が力を持つようになるとこれを恐れ、ヤコブは紀元62年に大祭司アナヌスによって処刑された。

一方、イスラエルを出て各地の離散ユダヤ人社会に行き、そこで運動を継承しようとした信者たちもいた。またパウロのように、もともと離散ユダヤ人社会の出でイエス運動に加わり、広域的な動きをした信者もいた。一般的にはパウロら「弟子」の宣教によって各地に原始教会ができたというように捉えられることが多いが、実はそうではなく、パウロらが活動する前から、イエス信奉者サークルは各地の離散ユダヤ人コミュニティで生まれていた。

使徒行伝やパウロ書簡が示すように、当初はイエス信奉者サークルの中でも、ユダヤ人にのみ宣教すべきだとする正統派(ヘブライオイ)と、民族を問わず宣教すべきだとする国際派(ヘレニスタイ)が、かなり鋭く対立した。だが、紀元70年にイスラエルが滅亡すると、正統派は力を失った。イエスの巻き起こした運動はユダヤ人社会に見切りをつけ、ローマ帝国の諸民族住民を志向していく。ユダヤ教という「民族宗教」ではない、「世界宗教」としてのキリスト教が生まれるわけである。ちなみに、弟子の一人(トマスとされている)によって、インドにまで教会ができたという。これは長く伝説だと思われていたが、そこに登場するグンダフォロスという王が実在することが近年明らかになり、史実である可能性もあると見なされるようになった。

これは単に政治的事情による外的・強制的変化ではない。イエスの教えの中に、ユダヤ教という民族宗教を超える観点が含まれていたからこそ、成立し得たものである。

「戒律や儀式ではなく内面の信仰を」「物質的幸福ではなく信仰的充足を」「奉仕の活動によって神の国が来る」そして「永遠の生命」の示唆。

それは非常に曖昧なものであったが、逆にだからこそ、貴賤を問わず、人々はそれに憧れることができた。そしてその強力な証拠となるのが、復活という現象だった。

実際のところ、イエスの「復活現象」や奇跡的な霊的治療は、論理的に言えば神の実在や永遠の生命を証明するものではない。けれどもそれは、劇的な「超越的力の顕現」として、古代人の精神に大きな影響を与えたであろうことは間違いない。しかも、それが権力者や専門家の独占ではなく、「信仰」によって万人に開かれているものだという宣言は、かなりインパクトが強いものであっただろう。後にローマ帝国の中で、奴隷や貧民たちにキリスト教が広まっていったのは、イエスに端を発する運動が、「霊的民主主義」を持っていたことに大きく依拠していることは間違いない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます