■第二章 二十世紀の死後存続問題研究

第一次世界大戦後、霊媒の輩出と交霊会の流行という狭義のスピリチュアリズムは終息していき、特に第二次世界大戦後は、いくつかの特徴的展開――イギリスにおける霊的治療の展開やシルバー・バーチなどの「霊的教えの本」の静かな流布、中南米におけるスピリティスムの爆発的隆盛――を除けば、歴史の前面から消えてしまう。あれだけ多くの人が心血を注いだ活動の蓄積は、その後の物質文明の大発展の中に、うずもれてしまった。多くの霊媒が嘲笑や強烈な懐疑にもめげず努力した成果、多くの学者が社会的地位を危険にさらしながら行なった検証が、人類一般の知的遺産には組み入れられなかったことは、何とも遺憾である(あるスピリチュアリズム研究者はこれを「他界の無駄遣い」と表現した)。スピリチュアリズムは、過ぎ去ったのか。結局それは唯物論の牙城を崩すことなく、一時のブームとして終わったのか。

二十世紀に入り、科学が獲得した知識とそれを応用した技術は、人類の生活を根底から変えた。物質を唯一の基礎とした機械論的世界観が広く人々に支持されていき、「霊」の問題は言うまでもなく、「死」というものすら、そこから排除されていくことになった。

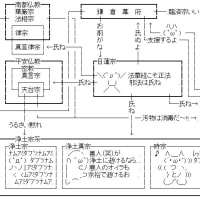

だが、「死後存続」問題の追究は、第二次世界大戦後も様々な形で展開することになる。それらの多くはスピリチュアリズムの蓄積を知らないか、意図的に無視しているように見えるが、そこには明らかにスピリチュアリズムが提出した主題が流れ込んでいる。それらについて見ていきたい。

◆臨死体験

物質科学の発展は医療にも飛躍的な進歩をもたらしたが、その最先端の部分で、現代文明が目をそらそうとしてきた「死」の問題が突然浮上してきた。「臨死体験(near-death experience=NDE)」である。人工呼吸器や心臓電気ショックなどの救命医療技術の飛躍的向上は「死の瀬戸際」まで行きながら蘇生した患者を激増させたが、そうした人々の一部が体験したのが、「肉体とは別の自分」や「この世とは異なる世界らしきもの」だった。

臨死体験については一時かなり話題になったので、その内容はよく知られているだろう。魂らしきものとなった自分が肉体から離れ(しばしば自らの体を上から眺めたり、周囲の状況を鳥瞰的に見たりする)、トンネル状の空間や美しい花畑などを移動しながら光の世界へと吸い寄せられ、そこで先に他界した親族や「天使のような存在」と出会う、という体験である(稀に不愉快な状況の体験もある)。

臨死体験研究の出発点になったのは、一九七五年に刊行されたレイモンド・ムーディ『かいまみた死後の世界(Life after Life)』[ムーディ、一九七七年]であった。また、ムーディと独立に、サイキカル・リサーチの伝統を踏まえつつ臨死体験の調査研究をしたカーリス・オシスとアーレンダ・ハラルドソンが、一九七七年に『人は死ぬ時何を見るのか――臨死体験一〇〇〇人の証言』[オシス他、一九九一年]を刊行した。これらの本は国際的に大きな反響を呼び、以後、臨死体験に関する本が洪水のように刊行されることになった。

このような臨死体験の広がりの背景には、蘇生患者の劇的な増加があることは言うまでもない。一九八二年のギャラップ調査による推計では、このような体験をした人は八〇〇万人に上るのではないかとされている。

臨死体験をめぐっては、当然のことながら否定的議論も巻き上がった。脳内現象、つまり幻覚に過ぎないという主張である。ここでは細部に入ることはしない。毎度おなじみの論争であるし、そもそも臨死体験自体が、死後存続説や霊魂研究という点では、あまり広い射程を持っているとは言えないからである。

臨死体験は、体験者が生き返っているわけであるから、「真の死後の体験」ということには無理がある。呼吸停止・心停止であっても、脳は生きていただろうから、それは脳内現象である可能性を否定できない【9】。また、仮に魂が肉体と分離することを認めたとしても(体脱体験 out of body experience=OBE の研究でもこうしたことを示す事例が数多くある)、肉体はまだ生きているわけで、そのことによって魂が肉体の死後も存続すると論理的に証明されるわけではない[グラッタン=ギネス、一九九五年、八二頁]。

実証性の問題を別にしても、臨死体験には限界がある。確かに臨死体験は、その他の情報源(特に後述する前世想起催眠での報告)から伝えられた「死後の旅」に符合するものを多く含んでいる。しかしそれは旅のごく始めの部分に過ぎない。臨死者は、死後の世界の入り口まで行ったにしても、それはあくまで「かいま見た」程度のものでしかないのである。前世療法の本をホイットンとともにまとめたライターは、臨死体験を「国境に足止めされた海外特派員がそこからその国の事情を報告する」ようなものだと表現している[ホイットン他、一九八九年]。従って臨死体験者の報告から霊界や霊的法則を推定することは適当ではない。

こうした限界性ゆえに、臨死体験研究者が実証的研究から踏み出して宗教や霊魂の問題を扱うと、きわめて恣意的な、奇怪な形態を取ることがある。

先駆者レイモンド・ムーディは、かつて次のように書いた。

《最後に警告しておきたい。私見によれば、死の瀬戸際まで行った患者たちを対象にした、これらの研究によって得られた興味深い所見を、心霊主義〔スピリチュアリズム〕がその奇怪な付属物とともに、医学に入り込むのを容認する口実に使ってはならない。おそらく人類が誕生して以来のことであろうが、シャーマンたちは、自らの依頼人を死者の霊と接触させられるという主張を行なってきた。このような行為にまつわる不正や詐欺の歴史は、あまりによく知られている(し、あまりに古くからある)ので、もはや繰り返すまでもない。この種の行為の妥当性(がもしあるとすれば、それ)については、プロの奇術師が調べるのが相当であり、それは医師の仕事ではない。それに対して臨死体験は、呪医がしつらえた、おどろおどろしい暗闇の中で起こるわけではない。医師が管理する、現代の明るい救急処置室や手術室の中で起こるのである。》[セイボム、二〇〇六年]

あまりのナイーブさに苦笑を禁じ得ない文章であるが、そのムーディは一九九五年になると、またまた驚きの大変身を遂げる。セイボムによる報告を引く。

ムーディは「“死者の召還”という、新機軸の悲嘆カウンセリングを創始し、……古いアラバマの農家を霊通館(サイコマンティアム)――生者と死者が、実際に対話できるという場所――に改造する」に至り、「その館で、悲嘆に暮れる“患者たち”は、黒いカーテンで暗くした二階の部屋に入り、古風な椅子に座って、金縁の大きな鏡をのぞき込むのだ。……そこには霊姿や故人の霊がしばしば登場し、完了できずに終わっていた人生の課題を、この“中間領域”でつつがなく完了できるのだという」[同前]

「奇怪な付属物とともに」スピリチュアリズムが彼の中に入り込んでしまったようである。

また、ムーディに続くナンバー2と見なされ、一九八一年に設立された国際臨死研究学会の会長などを歴任してきたケネス・リングは、テイヤール・ド・シャルダンの思想に影響を受け、臨死体験を「地球上での人間進化の頂点」である「オメガ点」への道を開くものだと位置づけた。臨死体験をした人々の多くが、人間の魂は死後も存続することを確信し、死を恐れなくなり、精神性・宗教的傾向が強くなるということは様々な研究から報告されていたが、リングによれば、臨死体験者は、伝統的な宗教を離れ、霊的普遍主義へと向かう傾向を見せており、それらの人々は、諸宗教を包含しつつそれを超えた、新たな普遍的世界宗教への先駆的な存在と捉えられるべきだ、というのである。

一方、国際臨死研究学会の設立メンバーでもあったマイケル・セイボムは、このリングの説を厳しく批判した。彼はリングが依拠したデータの特殊性、解釈の恣意性を実証的に指摘し、臨死体験が霊的普遍主義へと向かわせるというのは間違いであり、伝統的キリスト教徒は、さらにその信仰を深めることが多いというデータを提出している(この論争はセイボムに分があったようである)。しかしセイボム自身は、臨死体験やその周囲にある「超常的現象」を、すべて聖書に照らして正しいか(あってもいいものなのか)そうでないか(悪魔的なものなのか)判断するという信仰的意見を開陳しており、伝統的キリスト教徒の驚くべき頑迷さを何とも鮮やかに披瀝してくれている。

「奇怪な付属物をともなった」スピリチュアリストから見れば、こうした研究者たちの迷走ぶりには、皮肉な微笑で応えるしかない。「先行業績を参照しない」ことによって、この種の分野にはこうした迷走がよく見られるのは、何とも悲しいことである。しかも、臨死体験は、あくまで「国境に足止めされた特派員」の体験でしかないから、そこから重大な情報がもたらされることはまずなく、体験者や研究者がいくら背伸びをしたところで、肝心なことは見えてこないのである。

【9】――セイボム『続・あの世からの帰還』には、低体温手術で脳幹まで含む全脳機能が停止した状態での臨死体験が収載されている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます