前回までに地面の基礎が出来たので、今回は小さい建物の土台を作ります。

似通ったサイズばかりですが、同じ形状の土台はないので判別は付きやすいです。

t1.0のプラ板から建物の大きさよりわずかに大きく切り出します。

左上はGMのトイレのベースですが、他の建物と調和するように一回り小さくしました。

ベースの上にプラ棒の小片を適宜接着して建物の位置を固定します。

浴室の縁側はこんな感じ。

次に、省略していた縦樋を再現することにします。(小さい倉庫など除く)

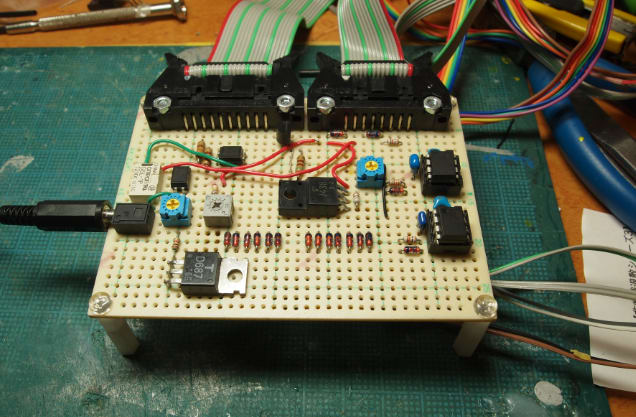

使用するのはφ0.5の真鍮線と、割りピン、1mm角のプラ棒です。

まずは1mm角のプラ棒から集水器を作ります。

先端をヤスり、すぼませてから適当な長さにカットしました。

軒樋を再現している屋根については、集水器がはまる様に切り欠きをつけます。

GMのトイレの屋根は左右の瓦一列分をカットした上で軒樋をつけています。

左の加工後は若干幅が狭くなっているのが分かりますでしょうか?

壁にφ0.4で穴を開けます。

割りピンをケチるため2ヶ所だけです。

割りピンは各社の使い古しやパーツ付属のものをかき集めてきましたが、

すべての建物に施工するためには数が不足していたことが判明。

数が多い2階建て事務所は後回しにします。

樋本体は、実測だとφ0.4がスケールサイズなのですが、

思いのほか目立たなそうなのでφ0.5にしました。

平屋事務所

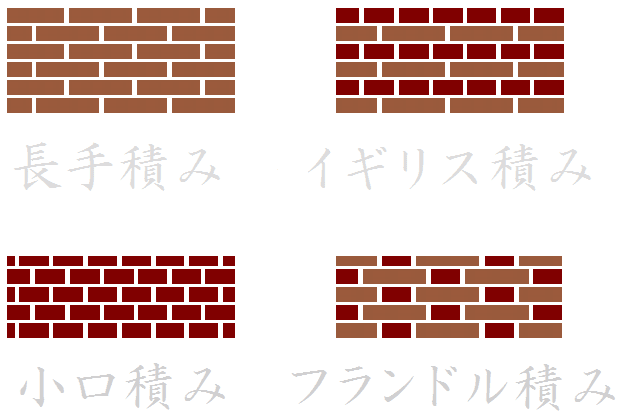

片方の妻に両側の縦樋が通る片妻タイプ。(テキトーに命名)

浴室

こっちは両方の妻に縦樋がくる点対称タイプ。

片妻タイプは右と左があるので計3種類でしょうか。

バランスよく取り入れて単調にならないようにしています。

GMトイレはこんな感じ

市販品でもちょっと手を加えると見違えます。

1日1クリックをお願いします

↓ ↓ ↓