久々の更新となってしまいました。つまみ式パワーパックの続きです。

インレタの保護のためクリアーを吹いて、ついでに鏡面仕上げにしてみます。

最初はインレタが溶け出さないように少し遠目から砂吹きし、

その後は幾重にもクリアーを重ねていきます。

平日の夜3日に分けて塗り重ねました。何日か乾燥させるとこんな感じです↓

この状態で耐水ペーパーを掛けて平滑にし、仕上げにクリアーをもう一度吹いて

からコンパウンドで磨き出すとご覧の下のような鏡面仕上げになります。

あえてデスクライトの光が反射するように撮ってみましたがどうでしょう?

ペーパー掛ける際に、やりすぎて下地が見えてしまったところがあります。タッチアップして再度軽くペーパーを掛けなおしましたが、やっぱり目立ちますね。

この辺の処理が上手くなればもっと綺麗な仕上がりになると思います。

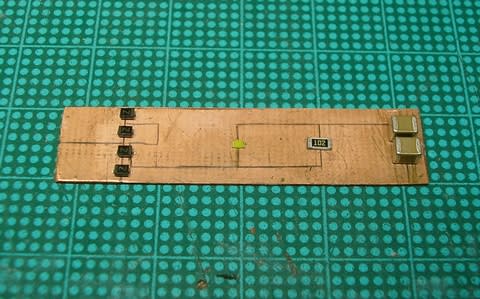

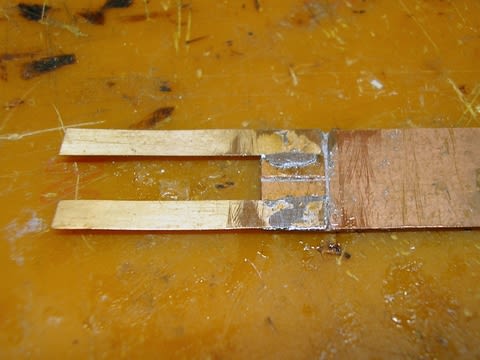

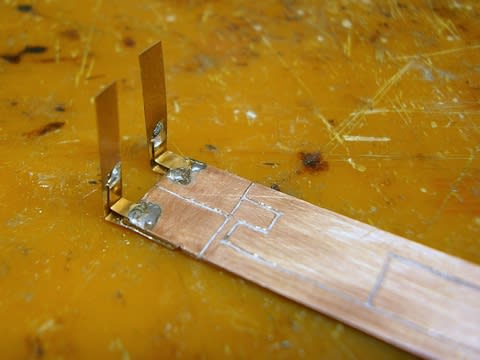

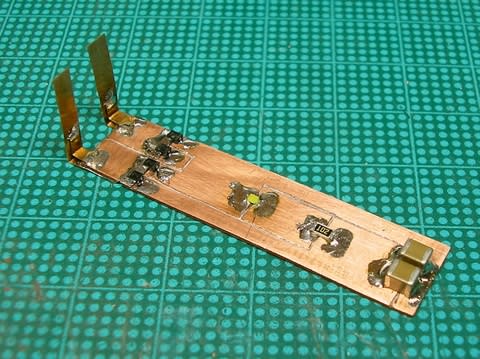

続いて、ケースに付ける部品を固定して基板と配線します。

LEDブラケットは緑色LEDが付属していたものを改造しているためレンズが緑色です。

そのため非点灯時は緑色に見えますが、点灯すると青か赤になります。

最後に基板をアルミ放熱板に取り付けてケースと合体したら完成です。

試運転も問題ありません。

さて、次は自動加減速タイプのリニューアルです。

クリックお願いします(_ _)

↓ ↓ ↓