家の中にアリ!イヤですよね~。

まあ、エサになりそうな物を、全て隔離できれば、カンペキです。

とはいえ、まだ道しるべが残っているので、しばらくアリが行く先を探してウロウロしてます。私は一向に構わないのですが、普通パニックになると思います。

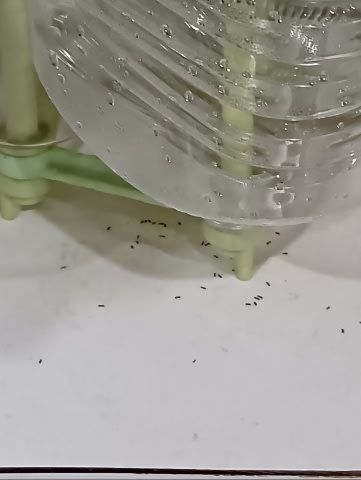

ほら、スポンジで拭くだけで、ただの黒いゴミ粒のようになって、窒素して死んでいきます。

アリが歩いていないと、道が分かりません。したがって、エサがあった場所から外へと順に消していきましょう。

実は、翌日、またアリ来てる〜、とのこと。これは施工者の信頼とプライドに関わる大問題です。幸い、昨日の進入口のすぐそばの空き缶が未回収だったので、それに取り付いたアリが数頭。軽症です。

![]()

![]()

進入口につながる道の両側にある出入り口(砂が出ているので、慣れればすぐ分かります)まで、心で詫びながらスプレーシューです。ハチもアリも、殺虫剤には非常に弱いのです。しかし、土中深くに住むアリを全滅させるには、生態系どころか、人体にも懐にも大きなダメージを負うほどの薬剤が必要です。

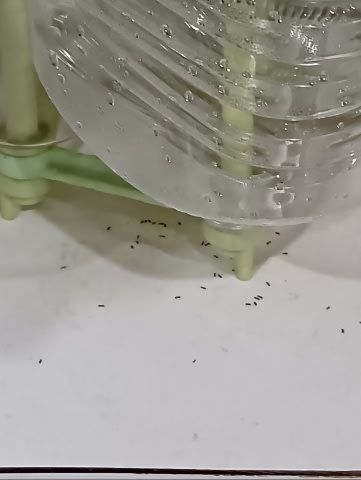

1.5mmサイズ。ビノ(双眼実体顕微鏡)もルーペ(虫メガネ)もないと、種類が分かりません。あー、こっちはアルゼンチンさんの可能性あるもんねー。

まあしかし、何アリだろうと、対処法は1つ。え、アリがエサ持って帰って全滅させるやつ?あなた、家のまわりの虫を全滅させたいと?ご近所に乳幼児はいませんか?アレを使うと、アリが歩いた跡全てに、高残留性の、人体にも影響があるのでは?という猛毒を撒き散らす化学兵器ですよ。

私は基本的にアリは全てお友達認定させて頂いてますので、1地域から全ての昆虫を全滅させるような手段は無理。というか、無駄。壊れた生態系の隙間に真っ先に入ってくるのは、外来種です。

で、唯一の対処法は、"エサがあるから、アリがくる"です。つまり、アリに見つかったエサ(飲み干した空き缶でも相当来ます)を、別の場所に移し、ビニールでくるむなどして、アリとエサとを分断しましょう。

まあ、エサになりそうな物を、全て隔離できれば、カンペキです。

今回は、洗いが甘かったアク◯リアスと、

無理してプラゴミにしようとした、洗いが甘いホッケのパックがアリに見つかったようです。

無理してプラゴミにしようとした、洗いが甘いホッケのパックがアリに見つかったようです。

この2つと、近くにあるエサになりそうな物を、適切なゴミ袋なりに入れて、しっかり縛りましょう。

とはいえ、まだ道しるべが残っているので、しばらくアリが行く先を探してウロウロしてます。私は一向に構わないのですが、普通パニックになると思います。

ので、対処します。道しるべも、アリの呼吸口(気門)のワックスも、油です。したがって、普通の洗剤でアリを全滅させつつ、道しるべを消していけます。

ほら、スポンジで拭くだけで、ただの黒いゴミ粒のようになって、窒素して死んでいきます。

さあ、アリが歩いているうちに、道を全て消し去りましょう!

アリが歩いていないと、道が分かりません。したがって、エサがあった場所から外へと順に消していきましょう。

実は、翌日、またアリ来てる〜、とのこと。これは施工者の信頼とプライドに関わる大問題です。幸い、昨日の進入口のすぐそばの空き缶が未回収だったので、それに取り付いたアリが数頭。軽症です。

これは私の不注意もあったので、ケジメをつけなければいけません。アリに落ち度はないのですが、やむを得ません。報復攻撃です。

進入口につながる道の両側にある出入り口(砂が出ているので、慣れればすぐ分かります)まで、心で詫びながらスプレーシューです。ハチもアリも、殺虫剤には非常に弱いのです。しかし、土中深くに住むアリを全滅させるには、生態系どころか、人体にも懐にも大きなダメージを負うほどの薬剤が必要です。

ので、これは、全く効果が見込めない、不必要な攻撃です。皆さんには到底オススメ出来ません。

エサを管理できれば、必要のない戦い、といえるでしょう。

ちなみに、死体を回収したところ、"アルゼンチンアリ見分け方"では検索出来ない、在来種のフタフシアリ亜科であろうことが分かりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます