前回の鯖養殖プロジェクトに全身全霊を注いでいたころ、知人の紹介で

「OCEANチャレンジ」という持続可能な漁業を目指すアクセラレータプログラムに参加させてもらえることになりました。

パンダのマークでおなじみWWF(世界自然保護基金)が主催するプログラムで、

水産に関わるベンチャー的な動きを支援し、伴走しながらより良いものにしていくための研修みたいなものです。

そこで過ごした時間がきっかけとなり、水産加工を始めることにしました。

水産加工はじめてます

直接的な背景としては、それまで学校給食に地元産の魚貝類を提供してきた活動が休止するタイミングで、

そのことによって大きく島の幸せが損なわれると感じたことです。

また、「あすあま」の活動を通じて意外と島の魚が食べられていないという事実に気がついたことも大きなきっかけでした。

自分自身は毎日のように魚を食べているし、同僚に漁師、釣り仲間ともよく魚の話をする。

近所には漁師さんがいておすそ分けをくれる環境なので、みんな海士の魚を食べてるもんだと錯覚をしていました。

子育て世帯の女性を中心にヒアリングを進めてみると、日常の生活圏に島の魚が売っていないことが理由だとわかりました。

商店に売っている魚は島外から来た冷凍の干物、鮭などの切身、刺身用はカツオのたたきかサーモンフィレが定番です。

また、海士町の社会の特徴として慢性的な人不足があり、自分の印象では95%以上が共働き世帯です。

漁協の直売所や島で唯一の鮮魚店がある菱浦地区に住んでいない限り、よっぽどの魚好きを除いてわざわざ仕事帰りに魚を買いに行くひとはいないということでした。

島で獲れた魚が島で食べられていない。

これでは「魚があるけど幸せじゃない島」です。

現状にかけているピースを埋めることことが自分のやるべきことであり、やりたいことだと気がつきました。

単純に、自分が味わっている魚食の幸せをみんなが知らないなんてもったいない。

そのために必要なことは「水産加工」と「魚食普及」だと思いました。

島で獲れた魚をみんなで食べて支える。

そのためにどうしたらいいかを考えるようになりました。

まずは学校給食への食材供給を充実させ、すこしずつ保育園やお山の教室、高校寮へ広げていき、

さらには福祉施設へも直売所を通じて島の魚をできるだけ届けられるようにしていきました。

その過程で島の小学生(当時)と一緒に開発した「ブリナゲット」も生まれました。

さらには常温で持ち運びができる海のお土産「海士の宝」シリーズも開発し、

福祉施設「さくらの家」の方々に助けてもらいながら製造・販売をしてきました。

海士町の缶詰「海の宝」シリーズ完成!

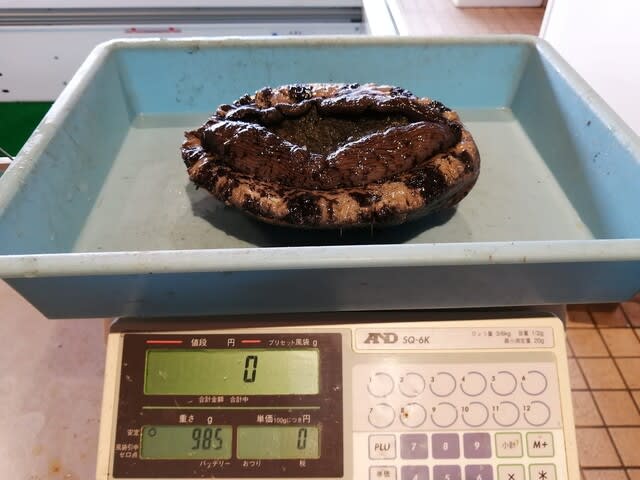

岩ガキの昆布オイル煮(海士の宝)できました~

こうして少しずつ島の中に島の魚との接点を増やしていく中で、

だんだんと自分自身の関心が「魚」だけから「地域の食」というより広い範囲に広がっていきました。

そのこともあり、2019年4月から3か月間フランスにプチ移住して生活しながら体で感じるという

「流学」をしに行きました。

そこで見るもの食べるものすべてが新鮮で、大きな刺激を受けて海士町に戻ってきました。

その体験から得たものを海士町での暮らしに活かそうと考え、仲間と始めたのが島のマルシェ、「まるどマーケット」でした。

(次回に続く)