どうして 福島県と北海道に、同じ名の 伊達市 があるのか? 理由は、姉妹都市だからです! ただし、歴史がある福島県が本家で、新しい北海道が分家と言う訳でもありません。

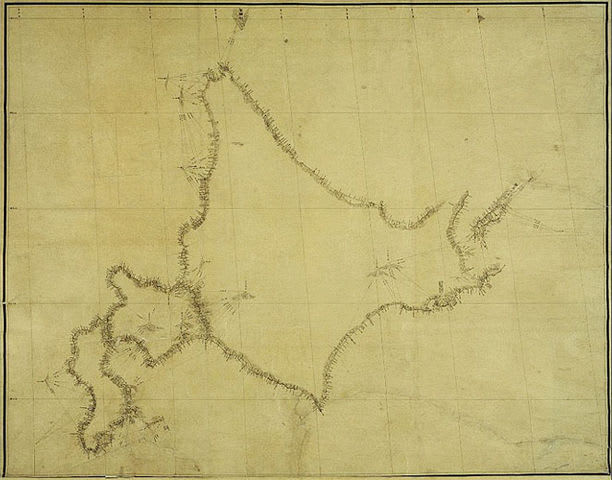

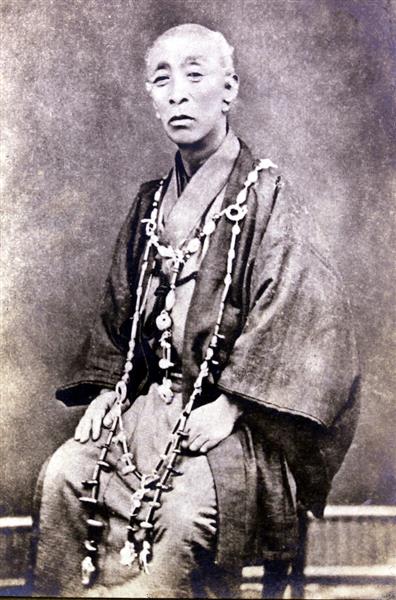

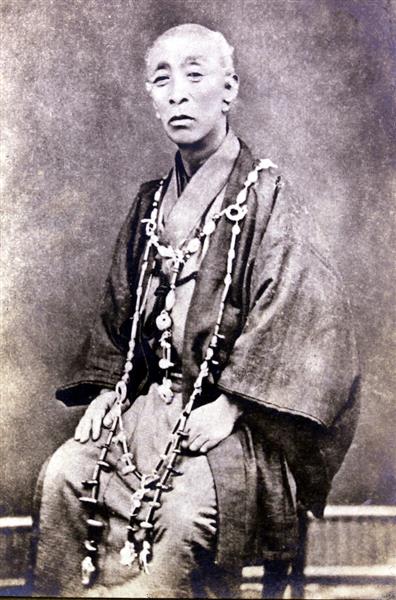

北海道・南西部の 伊達市 は、福島県の 伊達市 と深い関係があります。 仙台藩・亘理の領主「伊達 邦成」(「伊達 政宗」の子孫)は、戊辰戦争で新・政府軍が勝利した後、領地(現・宮城県&福島県)を奪われ一族郎党 流浪の民となる運命を辿りました。 仙台藩・亘理藩が解体され 農民になるか漁民なるか、選択を余儀なくされたのです。 「伊達 邦成」は 明治政府に懇願し、家臣(250人)その家族(3000人)を連ね 蝦夷地開拓 を願い 受け入れられたそうです。 そこで辿り着いたのが、現在の北海道・南西部 伊達市(旧・伊達紋別町)でした。 今でこそ、農業 や 漁業 に適した豊かな土地ですが、当時は森林が広がる荒地だったのは想像できます。 そこで刀(武士の魂)をスコップや鍬に持ち換えた武士達が、汗水垂らし開墾に挑んだのですから、並大抵の苦労ではなかったと思います!

(伊達市カルチャーセンターに建つ銅像)

「伊達 邦成」は 先住民族・アイヌ人に対し、共存共栄の道を選んだそうです。 新参者として「信義を旨とし礼儀を重んじること」を、家臣達に徹底したと言われています。 それ故に トラブルも無く、地域に溶け込んだと思います。 それに反し 明治政府(主に屯田兵)は、力による侵略でアイヌ人に不信・不満を生んだのは確かです。 思うに、徳川幕府時代から貿易による交流があった仙台藩の移住者はアイヌ人と共存し、軍事を強化した明治政府は アイヌ人を 土人 の如く扱った。 「伊達 邦成」は、廃藩置県 や 平民籍編入 で力を失った後も、地域の発展に寄与し信頼と尊敬を受けた偉人です。 蝦夷地を北海道と改名し、強権を振るいアイヌ人を差別・虐待した 明治政府の態度とは、根本的に違います!

元々、明治維新を成し遂げた政府軍は、徳川幕府の家臣です。(全ての武士が 不平不満分子ではなかった筈です) 如何して 天皇 を招いた瞬間、平穏を嫌い 軍国主義 と言う狂気に走ったのか? その後の世界侵略(戦争)は、近代史における紛れもない事実です! 安易に「徳川幕府は良かった」と 言いません。 ただし、明治・大正・昭和(戦前)の「侵略の明け暮れ」は、冗談にも評価できません。 それ以上、「明治の亡霊が宿る」 強権だけが目立つ現政権を、手放しで称賛は出来ません。 日本が世界に誇る 平和憲法 が危うい。 一度 憲法を弄ると、瞬く間 軍国主義 が目覚めます!