4月10日に所属しているツーリング・クラブ「HARD&GENTLE」の4月定例ツーリングに行ってきました。

春を通り越して初夏の陽気となったこの日、どこまでも澄みきった青空のもと、真っ白に雪化粧をした富士山の静岡県側をめぐりながら、随所で桜の名所に立ち寄り、春爛漫を十分に堪能した贅沢なツーリングとなりました。

東名高速下り鮎沢PAに8時集合、左ルートからしかアクセスできませんが、参加17台が無事集合(初参加1台)。

本線に合流するとすぐに真っ白な富士山が見え隠れ。

朝のうちは冷え込みましたが、足柄スマートICで東名を降りて最初の立ち寄り場所である「富士霊園」に着く頃には、雲ひとつ無い春の日差しが順調に気温を上げていき、暖かくなってきました。

富士山に抱かれた230万m2の聖地公園である「富士霊園」ですが、園内の桜は「日本さくら名所100選」に選ばれてるほどの桜の名所で、参道にはソメイヨシノ、山桜など約8000本の桜が植えられています。満開のこの日には、多くの花見客で賑わっていました。

霊園参道は奥へ行く程標高があるので、長い間素晴らしい桜の花のトンネルを楽しむことができるそうです。

富士霊園を後にすると、次は須走の東口本宮冨士浅間神社(須走浅間神社)へ。

富士五湖や甲府以西の山梨や長野ツーリングの際には必ずその前を通過する神社ですが、立ち寄ったのは初めて。

富士山須走口登山道の起点に位置するこの神社からは富士山東口(須走口)本宮として、古来より崇敬を集めているそうです。

この場所からは、向かって左側に宝永火口が存在を主張する富士山で、一週間前の降雪で麓まで真っ白な雪の覆われていました。

この日は、このあたりから間近に富士山を仰ぎ見て走る富士山ツーリングとなりました。

須走を出発すると、ちょうど一年前の4月10日に開通した国道138号(須走道路・御殿場バイパス(西区間))を水土野ICを降りて富士山スカイラインへ。

このバイパスの開通により、富士山を自動車専用道路だけで一周できるようになりました。

走って行くと、富士山が正面に右に左に見え隠れしながら、次第に大きく迫ってきます。

途中正面に大きく富士山が見える開けた道路にバイクを駐めて撮影タイム。

この日メンバー全員がいったい何枚の富士山の写真を撮ったことでしょう。

さて再出発すると、次の休憩場所の水ヶ塚駐車場へ向かいました。

二合目に相当するこの場所は標高が1450m、マイカー規制があるため、新五合目から富士登山を目指す登山客が車を駐車する登山基地となっています。

駐車場には2016年7月にOPENした観光複合施設「森の駅富士山」もあり、宝永火口が大きな口を開けて正面に見える抜群のロケーションを楽しむことができます。

休憩後は次第に富士山を背にしつつ富士山スカイラインを富士宮へ。

この日2ヶ所目の浅間神社「富士山本宮浅間大社」へ着きました。

日本全国には約1300社もの浅間神社があるそうですが、ここはその総本社です。

ご祭神は、美の象徴として知られる木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)で、安産や縁結びなどにご利益があり、女性のパワースポットめぐりにぴったりな場所と言われています。

ここの桜は満開を過ぎ散り始めていましたが、風に舞う花びらが美しく、富士山の豊かな湧水に降り注いで花筏となって流れていきました。

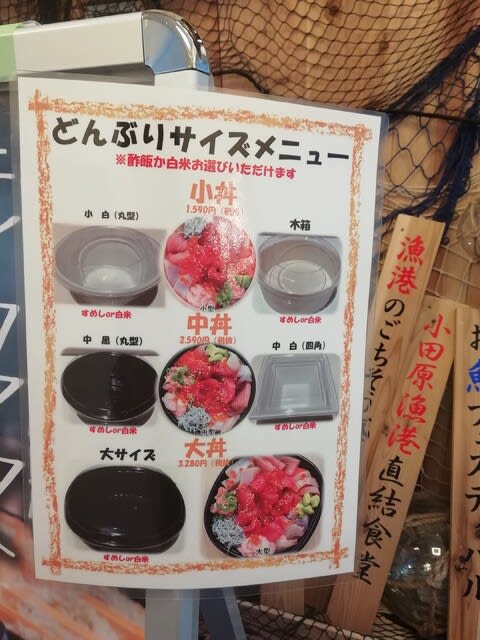

お昼は、道の駅富士川楽座・東名富士川SAで一旦解散し、各自で昼食となりました。

本当は富士宮やきそばなど地元のB級グルメを味わいたいところですが、コロナ禍で密を避けるためにサービスエリア・パーキングエリアや道の駅など複数の食事場所がある場所で、各自昼食を食べて再集合する方式を取っています。

この時間には暑いくらいに気温が上がったので、「ピリ辛のシラスと桜えびの冷やしラーメン」を頂きました。

ちなみに富士宮では「むめさん」という富士宮やきそば・お好み焼きを食べさせてくれるお店で何回か食事をしていますが、家庭的な雰囲気で好きなお店です。

店名はこの店のおばあさんの名前だそうです。

https://www.mume-san.com/

昼食後、本隊は富士川スマートICから東名高速に入りましたが、初参加のメンバーさんのバイクにETCが搭載されていないため、自分を含めて3台は別行動で富士IC経由で東名高速へ。

午後は東名~伊豆縦貫道~国道1号で箱根越えし、アネスト岩田ターンパイクで神奈川に戻ることになっていたので、ターンパイク箱根小田原本線入り口の大観山駐車場で合流しました。

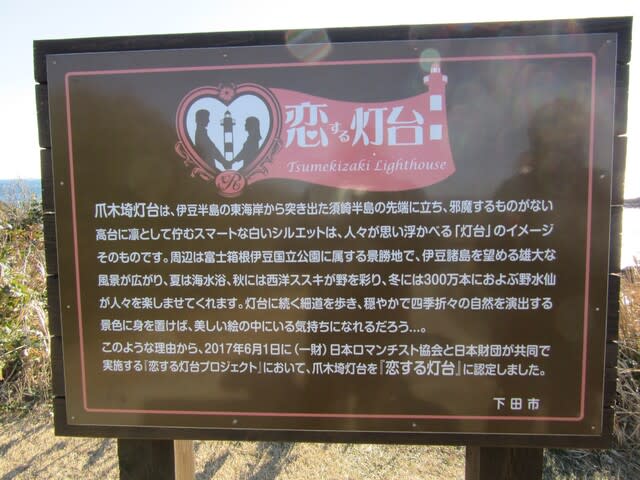

箱根外輪山の南東に位置する大観山。

北側の展望台からは、外輪山の山々、カルデラ内の芦ノ湖や後期中央火口丘の駒ヶ岳、二子山、前期中央火口丘の屏風山や浅間山が一望のもとに見渡せるだけでなく、天気の良い日は背後に富士山、遠く南アルプスの山々まで見通すことが出来ます。南側の展望台からは、伊豆の天城山、大室山、伊豆七島の大島、神津島などが見えます。

明治時代に活躍した著名な日本画家である横山大観。

富士山を好んで描いたと言われる横山大観にちなんで、「大観山」と名付けられました 。

大観が描いた場所が現在の大観山(タイカンザン)となったそうです。

さて、ここで再集合したクラブのメンバーは今日最後のハイライト、ターンパイクの桜井のトンネルへ向かいました。

ターンパイク箱根の沿線にはソメイヨシノ、ヤマザクラ、マメザクラ(箱根桜)など約1,000本の桜が植樹されており、箱根小田原本線の2km地点から7km地点に「桜のトンネル」を駆け抜けることができます。

桜のトンネルのある「御所の入駐車場」にバイクを駐め、この日最後の立ち寄りスポットで桜を満喫しました。

富士山と桜、日本らしい風景の最強コラボでした。