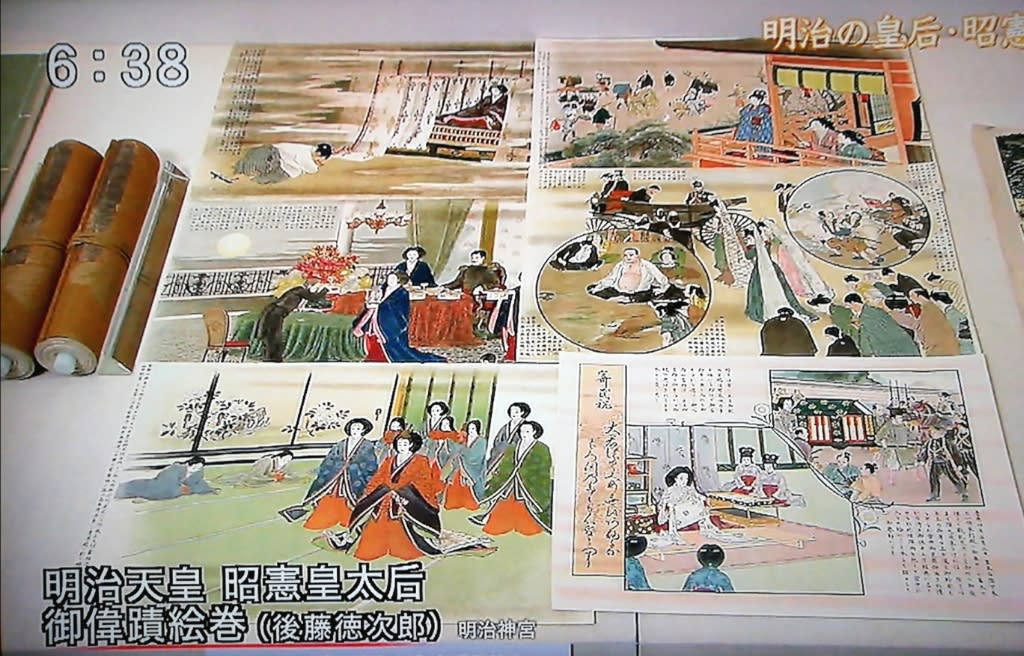

明治元年(1868)12月28日に明治天皇の元に御入内される昭憲皇太后がお乗りの牛車。御所内の飛香舎(ひぎょうしゃ)、通称・藤壺へと入られる場面が描かれています。

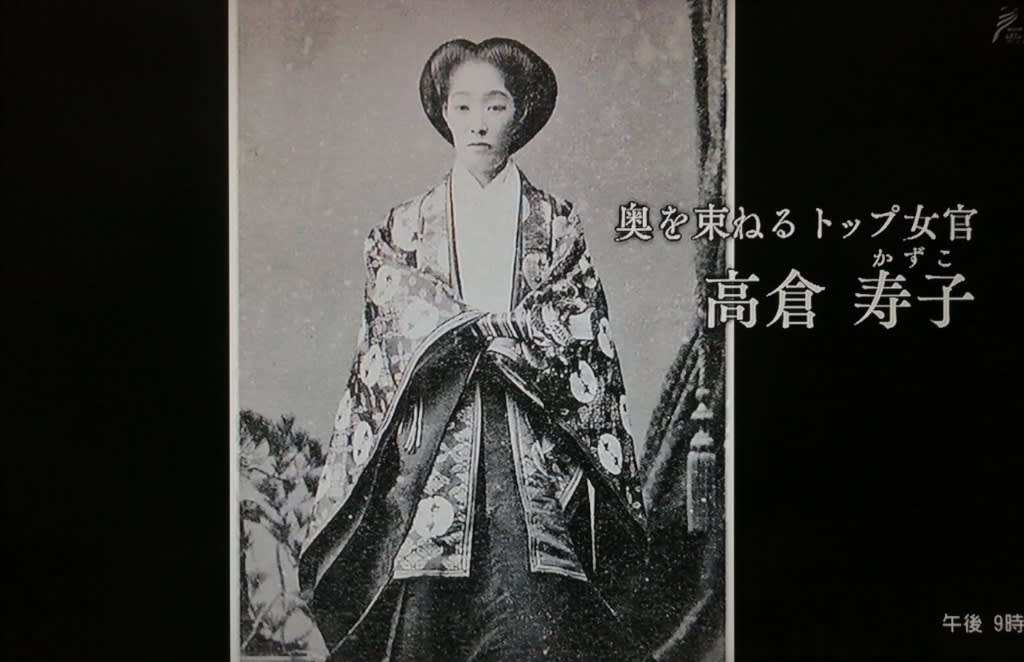

高倉寿子(通称、新樹典侍・・・新樹は源氏名です)

高倉寿子(通称、新樹典侍・・・新樹は源氏名です)

昭憲皇太后が御入内された時の様子の事を、昭憲皇太后の御入内前から崩御されるまでお側でお仕えした高倉寿子(典侍・女官長となった)の手記がありますのでそれを紹介します。

『御二方の御面影を偲び奉りて』

(おふたかたの、おんおもかげをしのびたてまつりて)

「御召しものはあやなる御(おん)五つ衣、御頭(おつむり)には光沢(つやや)かな御(おん)黒髪を御垂髪(おすべらかし)に遊ばし、それに燦(さん)たる御釵子(おんさいし)を差されたお姿は、畏(かしこ)けれど御雛様そのままで、気高いとも美しいとも、何とも申し上げようないほど、神々しく拝せられました。私は小袿を着て御供致しました。

お乗りものは御目見御参内(おめみえごさんだい)の時と違い葵祭の

時に用いますような御車に召されました。やがて飛香舎(ひぎょうしゃ)に於いて畏こくも皇后の宣下を受けさせられ、お祝いの御膳におつきに遊ばされましたが、その折りにはお側に長橋様はじめ御所の女官がお見えになっておりました。

それから御居間にお入りになり、御召し換えあって、暫(しばら)く御寛(おくつろ)ぎ、御食事(ごしょくじ)など取らせられました。とかく遊ばず程に、御召しがありまして、再び御(おん)五つ衣を召されて、御所へ参られ、そこで千代八千代の御盃事(おんさかずきごと)がございました。誠にお目出度いことでございます。・・・・・」

・・・・と、高倉寿子は当日の御入内の模様を書かれています。御入内のお召し物として、五つ衣と書いてありますが、唐衣裳(十二単)の事を昔から宮中では、袿を5領を重ねる事から五つ衣と呼んでいたようです。

・・・・・ちなみにに、御盃事の後、明治天皇と昭憲皇太后の御二方は、清涼殿「夜の御殿」で現在でも続けられている三日夜餅の儀に臨まれました。

シロガネは、昭憲皇太后がご実家の一條家から御所へ御入内なさり、皇后の宣下を受けられた時はこちらの表着と五衣・・・・・

紅地に梅花散らしの地文に白の梅折枝の上文の二倍織物の表着

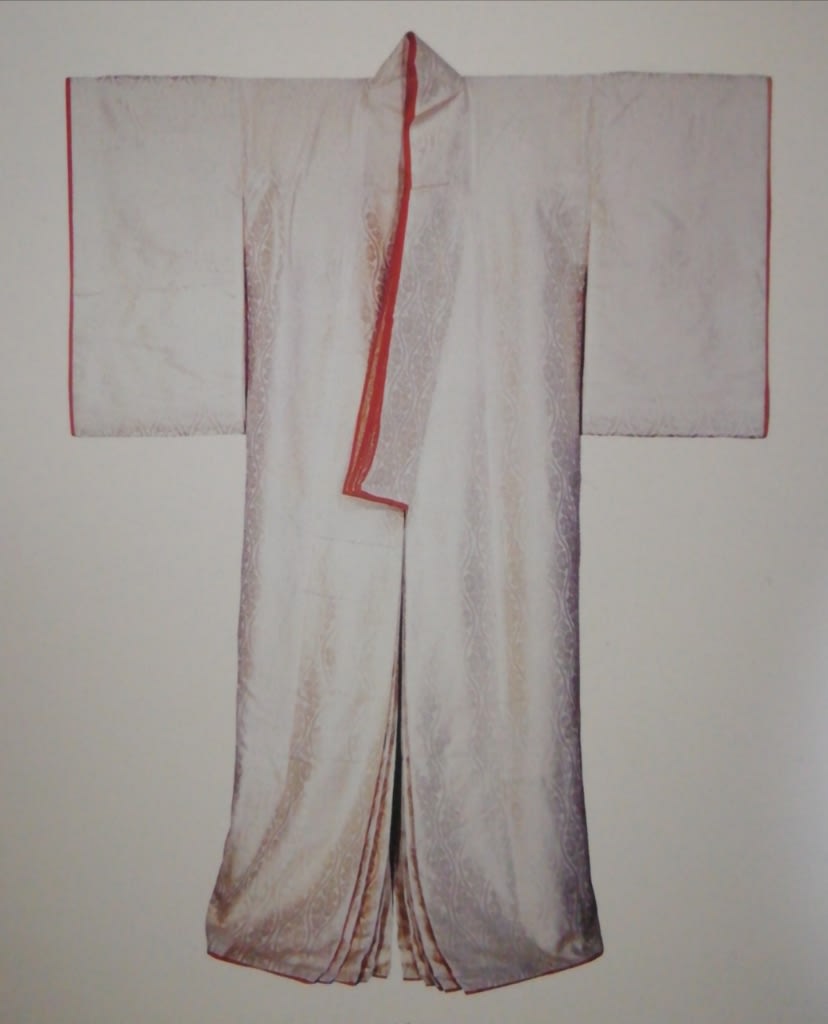

紅地に梅花散らしの地文に白の梅折枝の上文の二倍織物の表着 白地に雲立涌文様の綾地綾に裏は紅の平絹の五衣

白地に雲立涌文様の綾地綾に裏は紅の平絹の五衣を身につけられて、そして皇后におなりの後、いたっん唐衣裳を脱がれて、御食事をされた後(のち)また、御所に召されて、明治天皇との御盃事のさいにはこちらの・・・・・

唐衣裳を新たに御召しになられて御盃事に臨まれたのではないかと思います。高倉寿子の手記には、「・・・・・御召し換えあって、暫く御寛ぎ、・・・・・再び御五つ衣を召されて、」と記してあります。つまり当日2度、唐衣裳を御着用された事になります。

唐衣は、赤地で表着は青地の禁色ですので、皇后の装束の色に相応しいのではないかとシロガネは思いますし、実際の表着の画像を見ますと、

表着は青地三重襷の地文に紅の鳳凰の丸紋の上文の二倍織物ですので皇后が御着用されるのに相応しいです。青の禁色を使用していますし。しかし、赤の唐衣は、御盃事の時も、一條家から御入内の時も、同じ、赤の唐衣を身につけられていたのではと考えます。

赤地亀甲地文に白の藤の上文の二倍織物の唐衣ですが、一條家の家紋は藤の下り紋ですのでこの唐衣の上文の白藤と一致します。

昭憲皇太后御使用の御化粧道具、一條家の家紋の蒔絵が施されています。

昭憲皇太后御使用の御化粧道具、一條家の家紋の蒔絵が施されています。内親王方のご婚儀で、最初にご婚儀を迎えられた昌子内親王の時、昭憲皇太后は、かつて御自身が御入内の折の表着と五衣、そして濃き色の単衣等をご婚儀用に御用意され、実家の一條家の家紋が織られた唐衣と同じ生地を使用している裳の小腰(装束を束ねる飾り紐)は当然ご使用になられませんので、新たに唐衣と裳は、ご新調されるように手配なさったのではないかと思います。

きちんとした記録に、こうと書いてあるのを元している訳でなくただシロガネの推測で、記事を書いてしまいましたが、内親王方のご婚儀の写真と「宮廷衣装」の内親王方のお召しの唐衣裳が古い分類と書いてあり、ご婚儀の時、昭憲皇太后からお譲りになられたのでは・・・・と書いてありましたので、それを元に他の資料を参考に書きましたので、これが正しいというわけでは、ありません。

ただ、昭憲皇太后は、明治天皇との間に御子は御出来になられませんでしたが、大正天皇と無事にご成長された内親王方をとても慈しまれた事は、良く知られておりますので、内親王方のご婚儀の時にもきっと様々な御心配りをなさったのではないかとシロガネは思います。

ただ、昭憲皇太后は、明治天皇との間に御子は御出来になられませんでしたが、大正天皇と無事にご成長された内親王方をとても慈しまれた事は、良く知られておりますので、内親王方のご婚儀の時にもきっと様々な御心配りをなさったのではないかとシロガネは思います。