おばんでございます。

今宵も北海道から、こたつにこもってお邪魔虫でございます。

気温が一気に高くなれば、一日中、氷点下の日もあり、鼻水とくしゃみから解放されない毎日です。

札幌の雪まつりも終わり、これからは春への準備になる2月ですが、北海道は侮れませんね・・・

いつもはここでフツーにただボヤくだけなんですが

今日は以前に読んだ本についてボヤこうかなとログインしました。

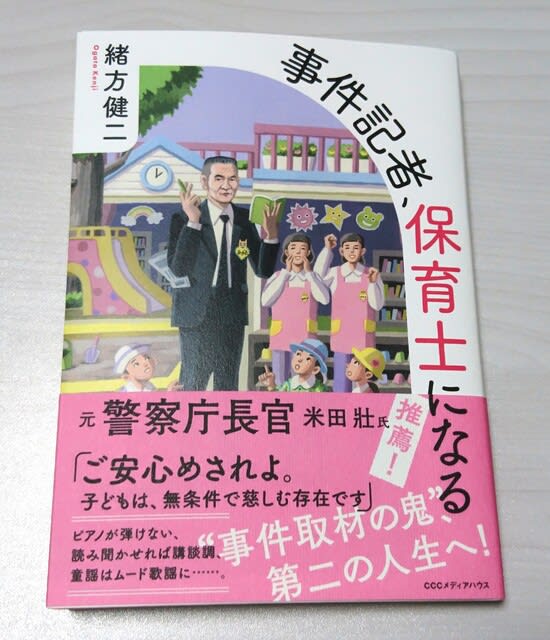

緒方健二さんの『事件記者、保育士になる』 CCCメディアハウス

この本との出会いのキッカケは、某週刊誌の新著発売のコーナーを見たときでした。

単純に、タイトルに惹かれてのジャケ買い。

事件記者が保育士の労働環境の取材を含めた体験ルポのようなものなのかなと思ったら

某新聞社で事件や犯罪などを担当する記者だった著者が退社して、短期大学の保育学科に入学し、

保育士、幼稚園教諭、こども音楽療育士の資格を取得するまでの奮闘記。

世の中、よく「リスキリング」というワードを見かけますが

なんとなく、「学び直しをせにゃいかんよね」という風潮があるような気がしてモヤってた自分。

でも著者は、現役時代にさまざまな事件を取材するなかで

こどもが虐待され、命を落とした事件を捜査していたある警察官の言葉がきっかけとなったと言います。

「捜査で被害者の無念を晴らすことは出来るけれど、生育環境までは手が回らない」

毎日、TVや新聞などで、こどもへの虐待についての報道を目に耳にすることがよくありますが

内容は、親が虐待をして命を落としてしまい、親は逮捕されました。で終わることが確かに多い気がします。

そのような経緯に至った裏側には、その家庭の状況などはさまざまな問題を抱えていることが多く

親を立件して逮捕となったとしても、こどもが育っていく環境の改善に関わることは難しいという「嘆き」。

著者自身も取材を通して、こどもを守ることについての体感に限界。

同じような事件が繰り返されるのは、こうした経緯と未だ改善されていない社会問題が根深いままである証しなのでしょう。

本の中では著者が短大で学ぶ中で、今のこどもの生育環境や保育士の労働環境などはどうなのか?

実際に取材した事件の内容を並列しながら、事件記者の視点で捉え、その可視化された背景の裏を語っています。

また、保育士として必要なうたや遊び、ピアノの技術はもちろん、乳児・こどもたちの育成環境などに奮闘しつつも、

30年をも年の離れた同級生たちとの交流や、ちょっと恥ずかしい思いをしてしまうこともあれば

たまに、荒っぽいべらんめぇ口調でボヤくひとことに、思わずニヤリともしてしまうエピソードが満載。

読了後は、著者のように、長い間、事件記者として、サラリーマンとしてバリバリに働いていたからこそ、

現役を退いて、ゼロからのスタートを切りだせる勇気って、なかなかできないことではないかと思いながらも

生き方、働き方は人それぞれであり、チャレンジするのは何歳になっても可能だし、

変化を求めて一歩前へ踏み出すのも、自分が納得できるのであれば、アリなのかなと元気をもらえた1冊でした。

ジャケ買いの本がこんなに面白かったの、久しぶりです。

では、どうもお邪魔いたしました、へっくしょん。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます