富山城郭カードは→こちら

戦国時代の一向一揆の拠点となった浄土真宗の寺・勝興寺を中心に、寺と城と戦国武将の駆け引きを小矢部市から高岡市伏木、そして南砺市井波まで追っかけてみました。

現在の勝興寺境内が古国府城跡と伝えられている。故慮考によれば天正の初めより守山城主神保氏帳が居城していたと伝えている。氏帳は天正初期には既に守山城に居城していたので,古国府城は守山城の東麓を守る支城として使用されていたのだろう。天正12年11月氏帳が当地を勝興寺に寄進したことにより、以降同寺の境内として現代にいたっている。豊臣秀吉の佐々征伐を目前にして、一向一揆の領袖の勝興寺を厚遇することによって、一向一揆の協力を得る事が目的だったことは言うまでもない。、、、越中中世城郭図面集Ⅲより引用

また勝興寺の概要(宗教法人勝興寺発刊)によれば

勝興寺は浄土真宗本願寺派の寺院で、文明3年(1471)に本願寺八世蓮如が越中国砺波郡に営んだ土山坊を起源とします。戦国期には同郡安養寺(現小矢部市友末)に伽藍を営み、越中一向一揆勢の旗頭として威勢を誇っていましたが、天正9年(1581)に織田方の地元武士(※木舟城主石黒左近、、、ブログ管理者加筆)堂宇を焼失され、同12年(1584)現在の地に伽藍を再興しました。再興後の勝興寺は、慶長12年(1597)以降、越中国の触頭の地位にあり、江戸時代を通して加賀前田家と密接な関係を保ちながら、広壮な伽藍を築き上げました。以下省略

小矢部市友末の勝興寺御坊跡(安養寺城)の記事は→こちら

場所は富山県高岡市伏木古府

JR氷見線の伏木駅から山手へ真っすぐ進むと突当りにあります。

現在の勝興寺境内が古国府城跡なので、まずは勝興寺を紹介します。

重要文化財 雲龍山勝興寺 HPは→こちら

平成10年に本堂の保存修理に着手して以来、令和2年までの23年間をかけて重要文化財に指定された12棟すべての保存修理を行い、令和3年4月11日竣工式が行われました。

なのでリニューアルオープン後の混雑が少し落ち着いたころの訪問となりました。

「本堂」

棟高23.5m 鉛葺(風)屋根

「唐門」

京都興正寺から移築された檜皮葺の唐門

「経堂」

内部に極彩色の輪蔵を備える

「鼓堂」

城郭を思わせる望楼型形式

「本堂仏壇」

巨大な本堂

「渡り廊下」

本堂に繋がる三本の渡り廊下

「大広間」

大広間の上段の間は古い形式を保っている

お城ファンにとって一番の見どころは

「鼓堂」です

堀に写る鼓堂は隅櫓ですよね

その他に、門も城郭そのものですよね

「総門」

城郭を思わせる鯱瓦を載せた高麗門形式

「式台門」

藥井門形式で番所の唐破風屋根には江戸時代のこけら葺きが残されている

それでは勝興寺の伽藍配置と縄張り図を対比して、当日の行程を説明します。

勝興寺HPより転載

伽藍を取り巻く杜が土塁です。

越中中世城郭図面集Ⅲ(ブログ管理者加筆)

まず境内から土塁の内側を観察します。

式台門周辺

「堀」

鼓堂前にある外堀に対して、式台門前には内堀の名残が残る

「土塁」

式台門の塀ギリギリに迫る北面土塁

「土塁の折れ」

総門から続く東面土塁は式台門の辺りで北面に至り、その先端部分で折れを設けている。

これは地形に合わせたものか、横矢を効かせるものか分かりませんが当時を忍ばせる遺構です。

「北西隅櫓跡」

場所的にはこの辺りなんですが、現在は土蔵が建っています。この裏手は土塁で密林状態です。

「西面土塁」

大広間と本堂を繋ぐ渡り廊下にある奥書院や御霊堂の裏手にあたり、土塁や外側からの侵入を防ぐための高いフェンスと警報装置のセンサーが張り巡らされています。

これ以上進めないので一旦戻りました。

唐門から南東隅にある櫓跡を目指します。

「南東隅櫓跡」

土塁上に盛り土された一角が櫓台跡でしょうか。

「南面土塁」

なんと石積みを発見!!

と言ってもいつの時代のものかさっぱりわかりませんが(;^ω^)

「南面虎口」

南面土塁のほぼ中央に堀切ような分断箇所があります。外の堀を跨いで出入りできるようになっていたようですが、現在は封鎖されています。

霊廟や堅香子(かたかご=カタクリ)群生地の辺りで、南面土塁と西面土塁が交わる角地

「南西隅櫓跡」

鬱蒼とした密林に勇気をもって進入すると、中は意外に整備されており、角地の盛り土(隅櫓跡)が見て取れる。

ここからは、先ほど行き止まりだった西面土塁の上にある遊歩道を南から北に向かって進みます。

境内側からは全く見えませんでしたが、密林に覆われた土塁上には歩道が整備され、外側の住宅地から入ることができます。なので境内側には厳重なフェンスと警報装置が設置されているのだと分かりました。

「西面土塁空堀」

まさかこんなふうになっているなんて!!

同空堀に溜まった水がまるで水堀のようです

この辺りの風景は、以前に訪れた「小牧山城」の土塁と空堀の状況にそっくりです。小牧山城の記事は→こちら

堀切か?

そうこうしているうちに北西隅の虎口? 住宅地へ出入する階段に至りました。

北西隅にあたる城外の住宅地に出ると、そこは「椿の道」で周辺には万葉集の歌碑なども整備されており、

その一角には、大伴家持が万葉集の中で詠んだ『寺井のほとりの堅香子の花、、、』にも登場する「寺井の跡」(諸説あり)も残っています。

北西隅から北面の土塁沿いに住宅地を歩き、今度は土塁を外から観察することにします。

「北面土塁」

この上は大広間のある式台の辺りでしょうか

北東隅に近づくと道は大きくクランクしています。

この上には式台門があり、境内側から見た土塁の折れがあった辺りになります。

北東隅

北面土塁は「かたかご幼稚園」の辺りで東に折れ、総門の辺りまでとなります。

次は南面土塁を外側から見るために、東側の町内を抜け通りに出ました。

南面土塁虎口

南面土塁の中ほどにある虎口。先ほど境内側から見た場所です。

土塁の外側には外堀があり、現在は用水として機能していました。

南西隅

ちょうど南西隅櫓跡のある辺りを外側から見ています。

この角から西面土塁沿いに進めば、先ほどの「椿の道」に至ります。

南西隅から西に一筋目を南に曲がると城外に残る土塁と横堀が見られます。

惣構の跡との説もあるようですが、詳しいことは分かっていません。

住宅地の裏手に残る土塁は密林のような状態です。

通りに面した入り口???から進入💦💦

藪をかき分け進入すると、中は意外に広い空間がひろがっていました。

左右に土塁があり、中央に空堀を形成しています。堀の幅は2~3m、土塁の高さは3~4mもあったでしょうか

崩落したのかV字型になっています。

奥から入り口方向

底部の広がりがわかります

土塁の法面

切岸のように切り立った場所も残っています

土塁は開発によって一部しか残っていません。一旦戻って今度は反対側(東側)の先端部を観察してみます。

先端部の隅部

ここから入る勇気はありませんでした(;^ω^)

この辺りは勝興寺の寺域で管理地となっていますが、

万葉の時代の国府関連遺跡地区でもあり、「御亭角廃寺跡(おちんかどはいじ)」(北陸では最古の寺院の一つ)があった場所です。

なのでその時代の関連なのかもしれませんね。

この辺りは二上山(神保氏の居城があった山)から連なる山系の麓にあたり、眼下には伏木港と立山連峰が一望できます。

国府海岸から観る富山湾越しの立山連峰

富山県民の心象風景のひとつでもあります。

【古国府城】

名称(別名);ふるこふじょう(如意城)

所在地;富山県高岡市伏木古府

城地種類;山城

標高/比高;

築城年代;天正年間(1573年 - 1591年)以前

廃城年代;天正12年(1584年)

築城者;神保氏?

主な改修者;

主な城主;神保氏張

文化財区分;

主な遺構;曲輪、切岸、土塁、横堀

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

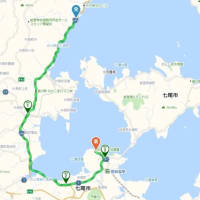

地図;