富山城郭カードは→こちら

大道城は山田川最上流の標高640mに位置する山城です。この川沿いを支配した神保氏の最終的な防衛点にあたると考えられます。

城の構成は南北の尾根沿いに4つの曲輪からなります。中央部に本丸(主郭)が配置されており、櫓台や内枡形虎口を備えています。城内の二つの井戸は、それぞれ虎口の外側にあり、防衛施設の役割があったと考えられます。

最北部の曲輪には空堀や竪堀、虎口等は設けられているものの、大手口から本丸(主郭)までは、ほぼ直線的に侵攻することができます。それに対し、南部の搦手口側の曲輪は周囲に空堀や土塁をめぐらし、本丸(主郭)への直線的な侵攻ルートを採ることはできません。本城は、南からの侵攻を予想して設計されたと考えられます。富山県教育委員会、、、現地説明板より

場所は富山市山田村谷

先に訪ねた高山城からさらに奥に進んだところにありますので、高山城からの案内となります。

高山城までの案内は→こちら

県道59号線「牛岳温泉スキー場」入り口を右手に見ながらさらに進み、

「若土ダム」を過ぎると「山田 谷」集落に入ります。

コミニティーバスの「谷」バス停乗り場が見えたら分岐です。

バス停向かいの分岐、坂道を山の方向に登ります。

林道に入ると城址分岐があります。

一般の車はここで降り、林道を徒歩で登ることになります。

この先の林道は道幅が狭く、曲がりくねって急な登りです。なにより落石・倒木が続く悪路なのでオフロード車でないとムリです。

倒れかかった枝を搭載ののこぎりで伐採しながら通路を確保。

残雪も踏破。

しかし、遂に残雪のため行き止まり。

しかし、今日のワタシは覚悟が違います( ゚Д゚)

車を乗り捨て(捨ててはいません(;^ω^)

徒歩で山頂を目指します。

標高が高くなるにつれ残雪は深くなり

トレッキングシューズをスパイク付きの「磯ブーツ」に履き替えて正解でした。

(20年前に購入したまま放置していた魚釣り用の磯ブーツがこんなに役立つとは思ってもみませんでした(^^)/

歩き初めて1時間、ようやく山頂付近で東の視界が開けてきました。

立山連峰のパノラマです。

山すそを右手に回り込むといよいよ城址入り口。

入り口に立つ城址碑と現地説明板。

ここで当日の行程を縄張り図で示します。

佐伯先生作図 安田城資料館提供、、、(ブログ管理者加筆)

俯瞰図イラスト、、、現地説明板より

現在の侵入ルートはお城の後、「搦手」からとなっており、本来の入り口「大手」とは逆になっています。

南北に伸びる尾根の頂上に築かれた城の、南方向から北に向けて進むことになります。

城域は南の端と北の端を、大きな空堀で囲んでおり、4つの曲輪の間をそれぞれ3つの空堀で分断している。つまり南北に5つの空堀が掘られているという壮大な構成。

「南空堀」

まず最初に現れるのが南の端に築かれた広大な空堀。

南の尾根の端をぐるっと堀で取り囲んでいます。

「搦手口」

上段の曲輪への出入り口(裏口)

搦手口にも堀が巡らされています。

残雪のおかげで、土を掘った遺構を見事にビジュアル化してくれています。

雪が多すぎると一面白銀の世界で見分けがつかず、雪が全部解けると土だけになって見分けがつきにくい。本当に今が一番の見ごろですね(@_@)

本丸虎口へ

搦手側「井戸」

戦になると「落とし穴」として防御の高架もあったと考えられます。

搦手虎口の空堀と土橋

「土橋」

空堀に架かる(地続だが)土橋を通って主郭(本丸)へ出入り

「空堀」

本丸を防御する堀、土橋を挟んで東西に掘られている

東側

西側

「枡形虎口」

本丸搦手側の虎口に設けられた防御施設

虎口土塁上から俯瞰

搦手側から

本丸内に直線的に侵入できないよう屈折させています

本丸削平地

積雪無(森林が傘の役割を果たしている)

本丸城址碑と説明板

積雪あり

「物見櫓」

本丸西側を見張る高台

「物見櫓」

本丸北側にあって大手虎口から大手方向を警戒する土塁

「大手虎口」

本丸下の削平地に大手道があるため、この一画だけにスロープが設けられ出入りできるようになっている

両側に土塁があって門のようになっている

「本丸大手空堀」

「大手側井戸」

入り口に落とし穴(とやまお城探検隊より)

戦になると「落とし穴」として防御の高架もあったと考えられます。

「大手道」

井戸の奥から続く尾根を北から南へ直線的な道筋

「大手空堀」

大手方向からだと最初に現れる防衛線

まとめ

天正9年の織田方の攻撃を受け、上杉方の寺嶋氏、小嶋氏らが宮崎城から逃げた先がこの城だったと伝えられ、山城の防御施設がほぼ備わっています。(とやまお城探検隊)

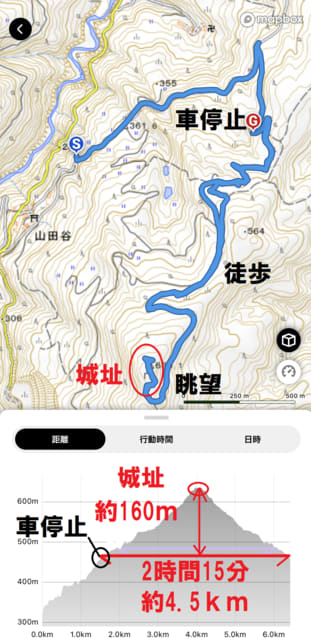

今回も万全を期して携帯アプリの「ヤマップ」を起動させて臨みました。

標高約480m付近から歩き始め、登城口説明板までが約64分、帰りは下りなので早く降りることができましたが、往復2時間15分、約4500mの行程でした。

この日は4月としては異常な気温27℃(平地)もあり、山でも汗をかくくらいでしたが、遅い時間からの登山はよほど注意が必要です。

積雪が多く足を取られ、疲労が蓄積し、道に迷う場合もありますのでGPS付携帯アプリは必須のアイテム。引き返す勇気も必要ですね。

【大道城】

《おおどうじょう》

名称(別名);若狭城,大林城

所在地;富山市山田村谷

城地種類;山城

標高/比高;639m/350m

築城年代;戦国期

廃城年代;

築城者;寺嶋氏

主な改修者;佐々氏

主な城主;寺嶋牛之助,小島甚助

文化財区分;市指定史跡

主な遺構;曲輪・土塁・堀・竪堀・内枡形虎口・土橋・井戸・櫓台

近年の主な復元等;

※出典、、、現地案内板 とやまお城探検隊「第51回大道城」

地図;