*1

前回、戦争と恐慌の関係を見ました。

今回は、分断と移民について考察します。

身勝手な政策がやがてブーメランになって災いとなる好例です。

* なぜ国内に分断が起きるのか?

先ずは経済低迷による失業者増大、次いで経済格差の拡大でしょうか。

次いで分断に拍車をかけるのが移民や難民、民族や宗教の違いです。

米国の分断は80年代頃から勢い付いたように思う。

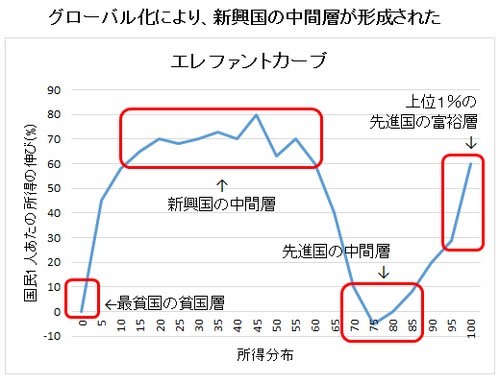

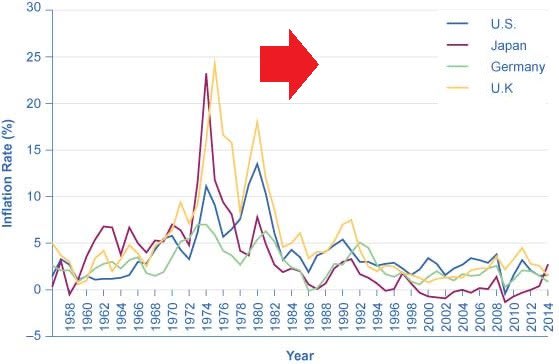

以下の図を見て下さい、当時の白人層が何を恐れていたかが予想できる。

< 2. 米国への移民と人口構成の変化 >

上図:

大戦後、移民が急速に復活するが、移民法の改訂を切っ掛けにして、白人以外が急激に大勢を占めるようになった。

不法移民は現在累計1000万人になり、多くが中南米からであった。

下図:

2050年には白人が50%を切り、さらに減っていくことになる。

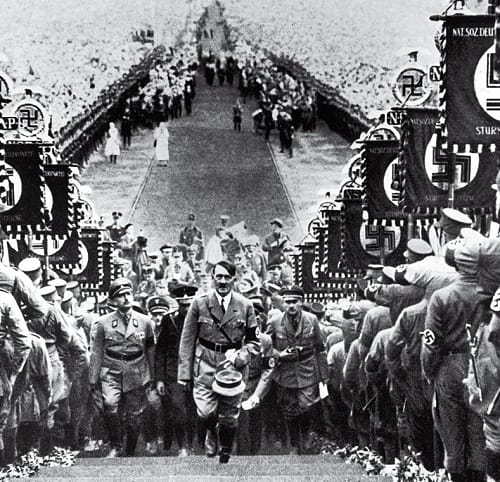

トランプはこの危機感を捉えて、移民難民の排斥を訴えることで人気を得た(ヒトラーはユダヤ人と共産主義を)。

* なぜ移民難民は増えるのか?

意外と思われるかも知れないが、人類史は移民の歴史でした。

古代ユダヤ王国を造ったのはユーフラテス川流域からの避難民の群れでした。

現生人類に始まりゲルマン人、モンゴル人、女真族、オーストロネシア人(南太平洋)、アメリカ人も故国を離れ、長き移動の果てに新しい文明や国を造って来た。

確かに、数世紀前までは移民・難民は主に気候変動(乾燥)により故郷を発たなければならず、行先で血生臭い戦いの末に定住地を得ることになった。

それでは現在の移民難民は何に起因しているのでしょうか?

大きく二つの要因があり、一つは紛争です。

1億人にのぼる難民の多くはアフリカ・中東で生まれていますが、この多くは大国の干渉が発端の紛争でした。

主に植民地政策の残滓(アフリカ)、冷戦による米ソの代理戦争(ベトナム)、キリスト教とイスラム教の対立を煽った米国のイスラエル支援(中東)です(代表的地域を示す)。

今一つは貧困です。

20世紀前半、貧困はドイツや北欧、東欧にもあり、多くが米国に移住したが、彼らは白人でした。

しかし大戦後、アジアや中南米の人々が米国に向かった。

中南米はなぜ困窮したのか?

この地は、植民地からの独立を19世紀には終え、比較的順調な国もあった。

しかし多くは小国で少数の支配層(白人系)が牛耳り、産業は遅れ、格差も著しかった。

米国は、第一次世界大戦後、中南米で最大の投資国になって行きます。

その後中南米は、世界大恐慌、第二次世界大戦、オイルショックが起きる度に人口が増大する中で経済困窮に見舞われます。

やがて中南米で政変が頻発し、多国籍企業の国有化や民主主義・社会主義を目指す国が現れます。

すると米国は冷戦と自国企業保護の為に干渉を始め、時には国防総省とCIAが反政府ゲリラを育成し、政府を傀儡の独裁者に替えた(ニカラグア、コロンビア、ミキシコ、ペルーなど、ベトナムも同じ)。

(こうして中東と同じように中南米でも米国は嫌われた)

この結果、脆弱な産業基盤と温暖化が重なり困窮するようになった。

こうして陸続きの米国に向かった。

* 移民難民は先進国にとって災いなのか?

実は二つの相反する側面があります。

なぜ欧米は移民を受け入れて来たのでしょうか?

人道的見地で難民を受け入れる事もあるが、多くは労働力として移民を必要とした。

但し、これを欲するのは企業側で、彼らが安く過酷な労働に耐えてくれるからです。

政府も歓迎した。

先進国はどこも出生率の低下に悩み、移民受け入れは人口(労働力)減を補う手っ取り早い方法でした。

当然、これは国内労働者にとっては賃金低下を招くので迷惑だった。

しかし問題はほんの始まりに過ぎなかった。

それは移民労働者を低賃金で雇い続けた為に、その低所得家族の教育水準が劣悪になり、やがて所得水準の低い隔離されたスラム街が誕生する。

これが治安悪化を招き、周囲と険悪になり悪循環を生んだ。

こうして移民難民は排斥されることになる。

ところが、これらを抑制出来ている国がある。

例えばスウェーデンには移民が30%を越える都市が幾つもあるが、これまで問題はなかった(今後?)。

これは移民であっても、スウェーデン語か英語が出来て、職能を有していれば、その職業の最低賃金が得られる制度が機能しているからです。

当然、教育制度の充実は必要ですが、国内労働者にとっても治安についても、悪化要因を排除できます。

* まとめ

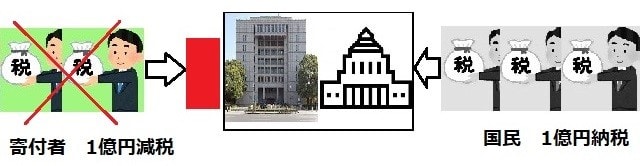

大国(多国籍企業、投資ファンドも)は往々にして身勝手に振る舞い、少数民族や小国を疲弊させることがある。

しかし、それが周り回って自国を混乱させることになる。

そして気付かない内に取返しがつかなくなり、回復が困難で、混乱と衰退は深まるだろう。

だから別の民族や他国と接する時は、人権を尊重することが身を滅ぼさない為にも重要です。

次回、国内問題の銃所持と格差が何をもたらすかを見ます。