本日、十一月七日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の一つである立冬だそうです。冬の入口です。

二十四節気を初めて知ったのは、60年前に、クリスマスプレゼントで貰った偕成社の「少年少女科学百科-宇宙のふしぎ」だったと思います。この本は、子供向けにしては、レベルが高く、ケプラーの3法則から、相対論の解説まで、主系列星から、赤色巨星、白色矮星、中性子星、超新星爆発などの恒星の進化、ドップラー効果、赤方偏移の話から、相対論的宇宙論まで解説していたと記憶しています。残念ながら引っ越しで、本は行方不明になってしまいましたが、当時世界最大ののパロマー山5m反射望遠鏡で撮った写真もあって、今見ても懐かしいのではないかと思います。

翌年のクリスマスプレゼントには、ミザール(日野金属工業)製の6cm屈折経緯台をもらって、Star Gazer デビューしました。

冬の星座といえば、オリオン座ですが、この頃は、深夜になれば、ベランダからでも南の空に見えるようになりました。そこで、オリオン座の馬頭星雲を撮影してみました。馬頭星雲も「宇宙のふしぎ」に 白黒写真でしたが、パロマー山の写真が載っていました。本当に馬に見えるので、一遍で覚えてしまいました。

みんな大好き馬頭星雲(Horsehead Nebula IC434)の発見者は、分光観測で名をなしたハーバード大学のエドワード・ピッカリングの助手だったウイリアミナ・フレミングさんで、1888年のことでした。

Williamina Fleming public domain by Wikipedia

この方はハーバードコンピュータのお一人で、恒星のスペクトル型の分類で、業績を上げた方です。当時、複雑な計算や、教室の雑用するために雇用された助手をコンピュータ(計算手)と呼んでいました。NASAの黒人女性計算手を取り上げた「ドリーム」という映画を見たことがあります。この映画では、60年代前半までは、軌道計算などは、人間のコンピュータが計算して、女性差別、人種差別にも関わらず、大活躍していたことが描かれています。

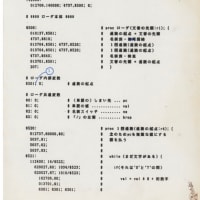

フレミングさんが、馬頭星雲を発見した、写真乾板は、こんな感じ。

(ハーバード大学 トリミング)

オリオンの三つ星の一番左のアルニタクの下、赤丸にうっすらと写っています。下端には、オリオン大星雲が写っています。

今回の撮影には、高橋製作所のミューロン180cを LosmandyGM8赤道儀に搭載して、ASI air pro で、ガイドして撮影しています。フラットナー・レデューサを使い焦点距離は1800mm、F10という暗い鏡筒なので、Balconはこういう撮影には、向いていないと思うのですが、「あるもので済ませるのよ」という天体の声に従って、こんな機材で撮影します。

で記述した通り、このセットアップで、焦点距離2400mmまで、撮影可能なので、純正フラットナー・レデューサを使っても、1800mmと焦点距離は長いですが、なんとかなるでしょう。

0時30分頃から、準備に入りました。まず、フラットを取得しました。1時頃から、直焦点撮影開始、撮影中、追尾精度はrms値で1.34秒角で、3分露出、20枚撮影しました。Live Stack の歩留まり率は100%で、追尾は、まずまずでした。眠くて限界だったので、2:00に終了。ミューロン180cは、3本スパイダーのため、回析でできる光芒が、6方向に出ています。今回は、フラットが、きっちり決まったので、トリミングはしていません。画角は、子供の頃見たパロマー山の写真とほぼ同じです。懐かしい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます