この周辺はお寺まみれですが、その内の一軒

報恩寺 です。

和歌山西警察の隣に有ります。

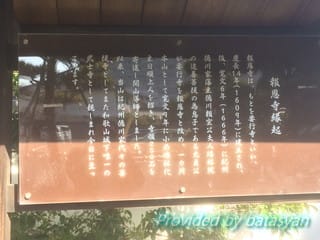

入り口横にあった看板

そこには(いつもの機械による文字化です)

報恩寺緣起

報恩寺は、もとを要行寺といい、慶長7年(1609年)に建され、

後、寛文6年(1666年)に紀州德川家藩立德川赖宣公夫人婚精选

の追善善提の為息子である真公が要行寺を報恩寺と改め、一カ所

本山として寛文9年に小説短松代主日順上人を招き、寺領250石を

寄進し開山導師としました。

以、当山は紀州徳川家代々の著提寺としてまた和歌山城下唯一の

武士寺として親しまれ今日に至っています。 ミ

報恩寺は、もとを要行寺といい、慶長7年(1609年)に建され、

後、寛文6年(1666年)に紀州德川家藩立德川赖宣公夫人婚精选

の追善善提の為息子である真公が要行寺を報恩寺と改め、一カ所

本山として寛文9年に小説短松代主日順上人を招き、寺領250石を

寄進し開山導師としました。

以、当山は紀州徳川家代々の著提寺としてまた和歌山城下唯一の

武士寺として親しまれ今日に至っています。 ミ

最後のミってのがお茶目だったのでそのままに…(^^ゞ

中には本堂が有るのですが、さらに門が

こちらの門は閉まっていまして、横のお墓方面に

行くのですが、その脇に本堂側に入れる所が有りました。

そこを入って奥の方に行くと、徳川の紋が有る門が

こちらが今回の目的 瑤林院墓碑 への入り口です。

脇に看板が有りましたが、こちらは劣化で認識できません

でしたので、人力で…

多分合っていると思いますが、一部解読不可の文字が有り。

和歌山市指定文化財(史跡)

瑤林院墓碑 昭和46年1月9日指定

瑤林院は初代紀州藩主徳川頼宣の夫人であ

る。

慶長六年(1601)に加藤清正の五女として

肥後熊本に生まれ名を八十姫といった。幼時

から聰明で容姿端正であったと伝えられる。

元和三年(一六一七)当時駿河遠江藩主で

あった徳川頼宣と結婚し元和五年に頼宣

の紀州入国に伴って和歌山へ移った。

寛文六年(一六六六)没の墓碑は砂岩製の

印塔で高さ四.四メートル有る。

昭和五十九年十一月

和歌山市教育委員会

瑤林院墓碑 昭和46年1月9日指定

瑤林院は初代紀州藩主徳川頼宣の夫人であ

る。

慶長六年(1601)に加藤清正の五女として

肥後熊本に生まれ名を八十姫といった。幼時

から聰明で容姿端正であったと伝えられる。

元和三年(一六一七)当時駿河遠江藩主で

あった徳川頼宣と結婚し元和五年に頼宣

の紀州入国に伴って和歌山へ移った。

寛文六年(一六六六)没の墓碑は砂岩製の

印塔で高さ四.四メートル有る。

昭和五十九年十一月

和歌山市教育委員会

そちらを超えると 石畳の階段と道が

さらに進むと

それらしき場所に到着します。

その先にいくつかのお墓が有りました。

和歌山と言えど、和歌山の真ん中にこんな場所が有るとは

と思えるくらいひっそりとしています。

徳川頼宣のお墓は和歌山の下津に有るとの事です。