四国八十八ケ所遍路旅は平成22年(2010年)に打ち終わっていますので、今度は西国三十三ヶ所を遍路してみようと始めました。

実は「西国さん」は平成10年(1998年)に1度打ち終わっております。今回で2度目を打つことになります。

前回はマイカーで巡りましたが、今回は「お四国さん」を巡ったときと同じように、12回で満行するバスツアーに参加しました。

昔の人は歩いて回られたのでしょうが、現代では到底歩いて巡るのは至難の業です。ですから本当の意味の遍路旅にはなりませんが、

取敢えず全行程を回って来ますので、このブログに記録してゆきたいと思っています。

先ずは2004年1月23日4日に行ってきました第1回をご覧下さい。

京都駅八条口を朝8時に出発をし第2京阪⇒阪和自動車道⇒湯浅御坊道路⇒田辺バイパス(「熊野街道」)を経て⇒朝来より「朝来街道」(311号線)を東に入り⇒熊野川に突当り168号線を経由し⇒一路「新宮」を通り⇒那智山に向かいます。

途中の紀伊田辺の南部(みなべ)にある南高梅の工場・店舗に立ち寄ったとき、この地方特産の南高梅が紹介されていました(画像をクリックすると拡大しますのでご覧下さい)

こちらでトイレ休憩とお買物です。梅干の試食が出来ます。私は梅酒を試飲させてもらいました

先の所より約1時間ほど走ると、「古道歩きの里つかつゆ(近露)」で又トイレ休憩です

私たちトイレの近いものはありがたいです

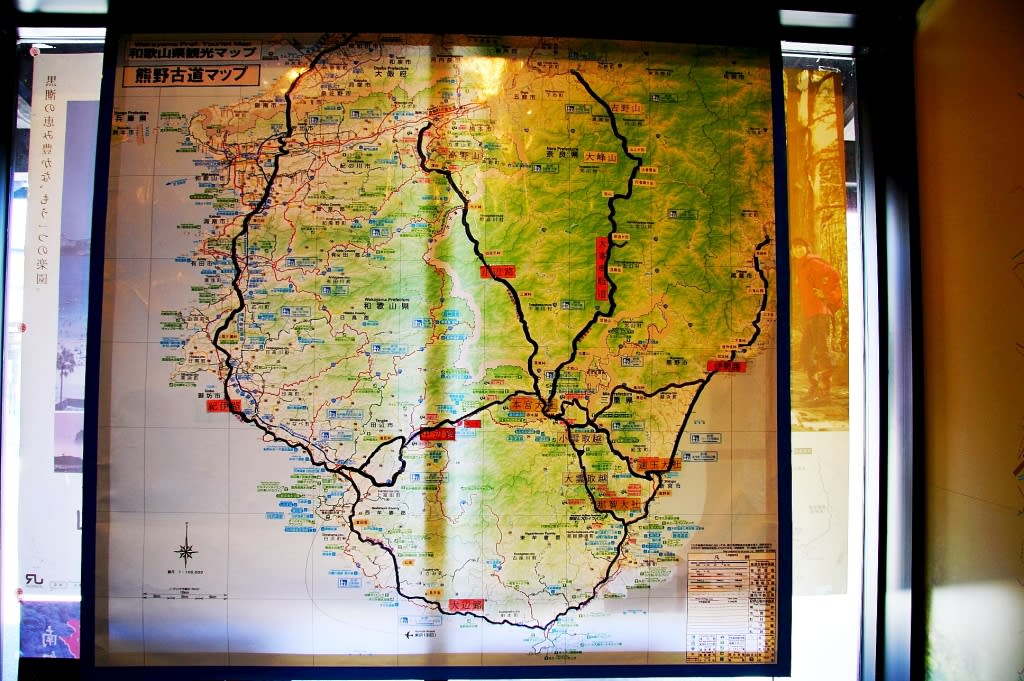

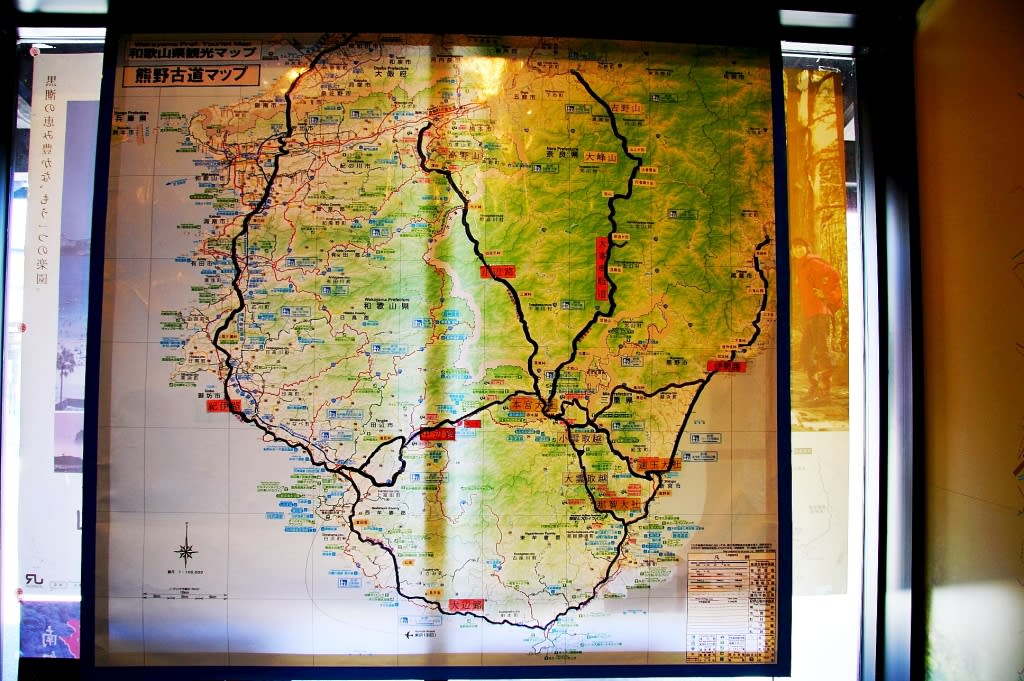

こちらに熊野古道マップを見つけました

熊野三山と熊野古道が紹介されています。世界遺産に登録されていますよね

熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)家都美御子(けつみみこ)大神=すさのおのみこと

熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)熊野速玉(はやたま)大神=いざなぎのみこと

熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)熊野夫須美(ふすみ)大神=いざなみのみこと

・那智山青岸渡寺(なちさんせいがんとじ)本地仏は、現世利益を授ける「千手観音菩薩」

を熊野三山と呼び、熊野詣に熊野に至る道が熊野古道と呼ばれ、途中に熊野権現の御子を祀る祠が「王子社」と呼ばれています

熊野古道は一つの道ではなく大きくは5本の主要道の総称だったようです

「紀伊路(渡辺津・田辺)」「小辺路(高野山・熊野三山)」「中辺路(田辺・熊野三山・那智勝浦)」「大辺路(田辺・串本・那智勝浦)」そして「伊勢路(伊勢神宮・熊野三山)」の5つです

今ここの道は「中辺路(なかへち)」と云うようです。古道はこの車が通る311号線ではなく、僅かに北にある古道でした

改めて気が付いたのですが今行こうとしている西国三十三ヶ所の第一番「青岸渡寺」は、この熊野古道の熊野三山の一つだったのですね。私だけだったのでしょうか?西国の札所巡りばかりが頭にあり気が付きませんでした。まったく迂闊でした

この駐車場に平家伝来「夫婦杉」と書かれた杉の大木が2本そびえておりました。推定400年とも書かれています

そして5時間30分掛けてやってきた所が「那智の大滝」でした。やー疲れました。添乗員さん曰く「日本で一番時間の掛かる観光地」だそうです

瀧への降り口に「飛瀧神社」と書かれた扁額が鳥居に掛かっていました

この瀧にまつわる神域が案内されております

もちろんここはユネスコの世界遺産に登録されております

瀧の水は今冬の渇水期で僅かしか流れておりませんでした

瀧の上は注連縄が張られ、三筋に流れ落ちております

水量が少なく神秘さや重厚さあまり感じられませんでした

「飛瀧神社」の案内がされております

その神社が左側に見えます

瀧からバスで3分、駐車場のそばにいよいよ「青岸渡寺」への表参道の入り口があります

さぁー両側にお土産屋さんが並ぶ参道を、お寺までは400数十段の石段を登ります

入山心得を横目に見ながら頑張って登りましょう

登り始めてすぐレトロな今も現役の真赤なポストのある郵便局がありました

初めての突当りの角になんだかよろずやさんのようなお土産屋さんがありました

なにやら「健康の心得」や「健康石」といった不思議なものまで売られていました

趣のある石畳の参道のそばに並ぶお土産屋さん

さすが地元、紀伊勝浦那智黒石を使った「硯」や「碁石」が並んでいました

こちらは何でしょうか?

「実方(さねかた)院跡」とあります。「中世行幸啓御宿泊所」だそうで『熊野行幸は百十余度も行われ、ここはその参拝された上皇や法皇の御宿泊所となった実方院の跡で熊野信仰を知る上で重要な史跡であります』と説明されておりました

その向かいには石垣と石段に囲まれた石仏がお祀りされております

さてまだまだ石段は続きます。頑張りましょう

前方に「那智山熊野権現」の赤い鳥居と神社のお社が見えてきました

右のほうを見上げれば朱色の山門も見えてきました

ようやくと山門下の石段までたどり着きました

この石灯篭、一寸変わった形をしています。丸く三角に尖った傘に丸味を帯びた火袋、円形の台に円柱形をした常夜燈です。ここではあちこちに見かけました

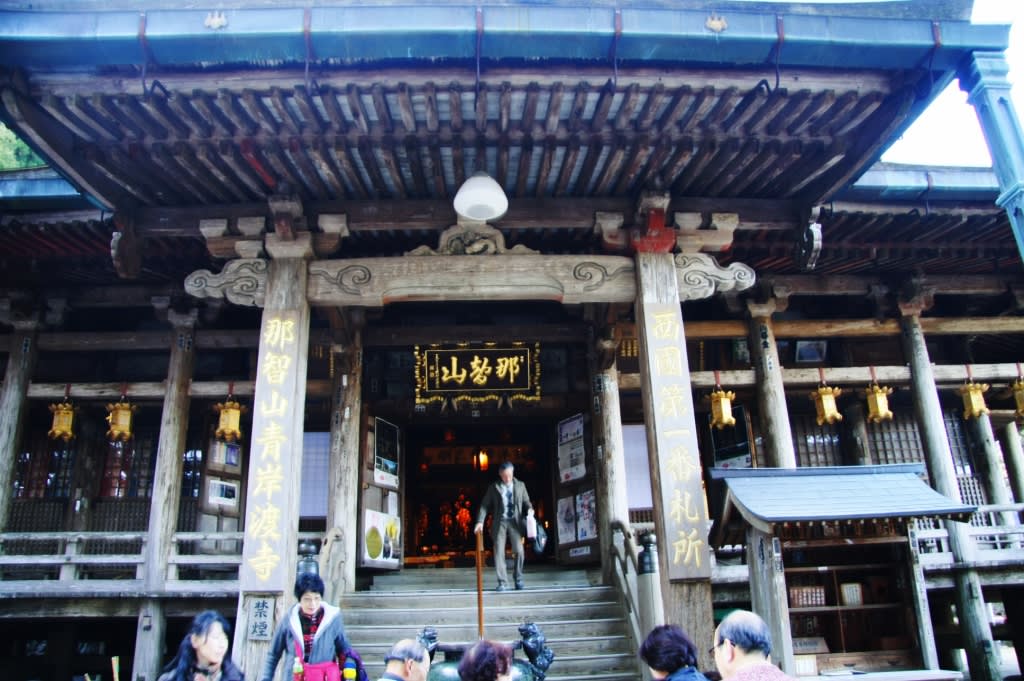

ようやくやって来ました「根本札所 西国第一番 なちさん霊場」

あと一息山門が見えています。

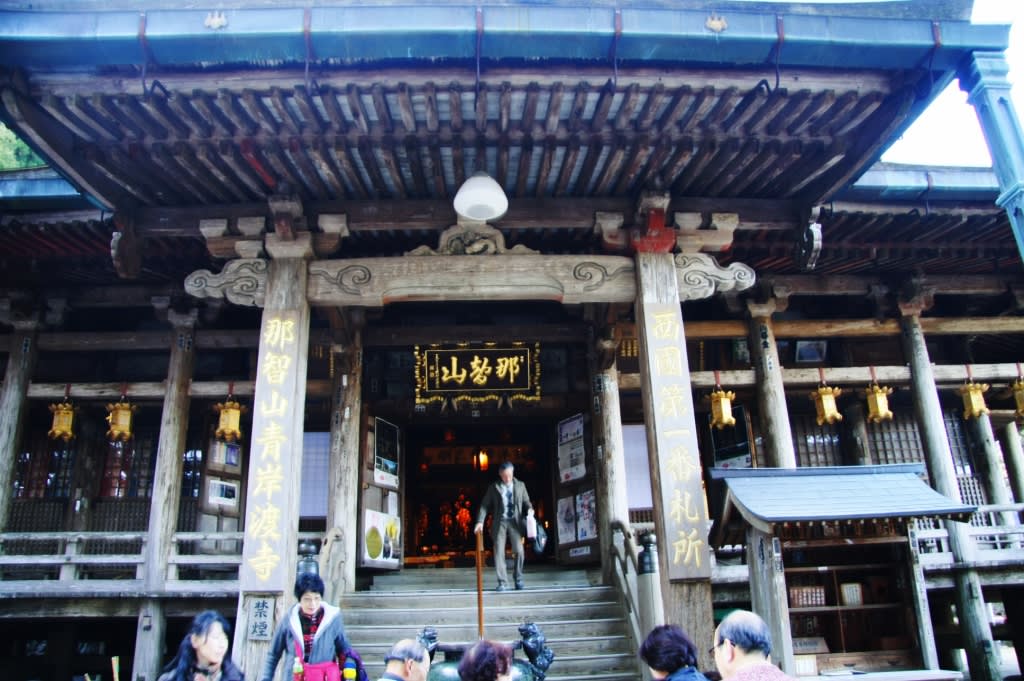

たどり着きました。仁王さんがお出迎えです。門には「那智山」と扁額が揚がっています

「あ形」「ん形」二体の仁王さん(金剛力士像)の阿吽の呼吸です。

うらっ側に鎮座する古さを感じさせる木製(?)の一対の狛犬。鮮やかであったろう彩色がまだ残っています

最後の石段の途中から振り返って見た「仁王門(山門)」

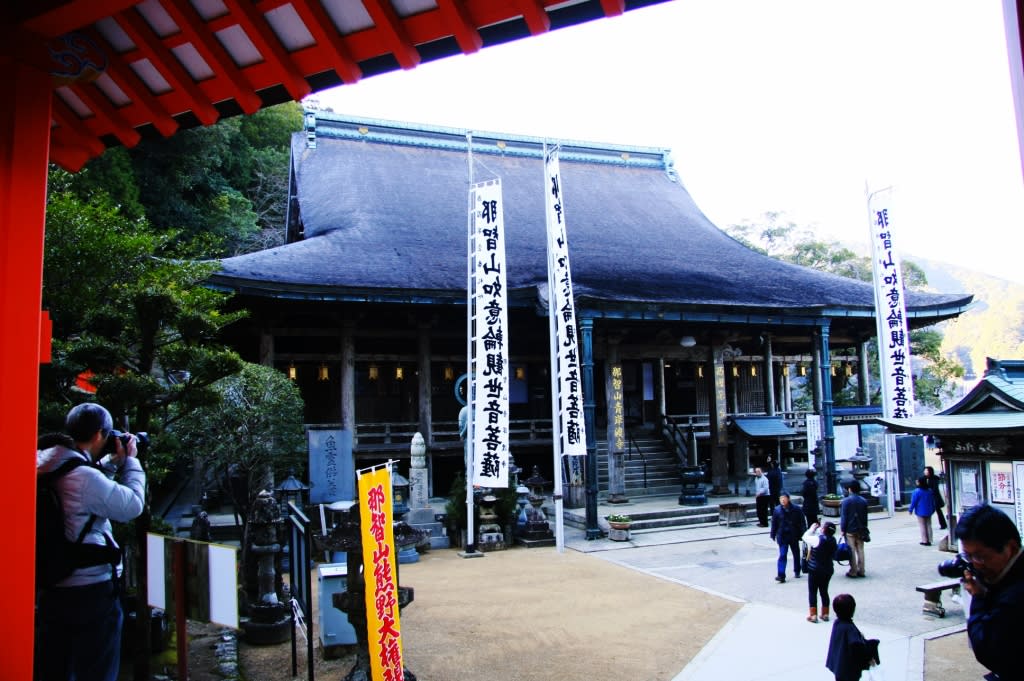

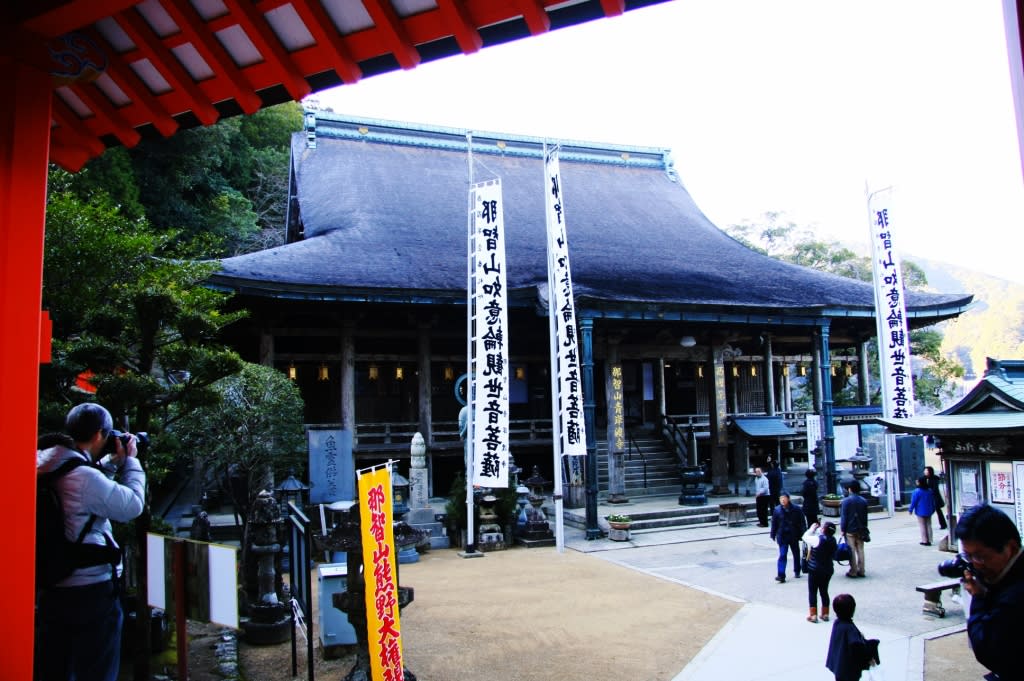

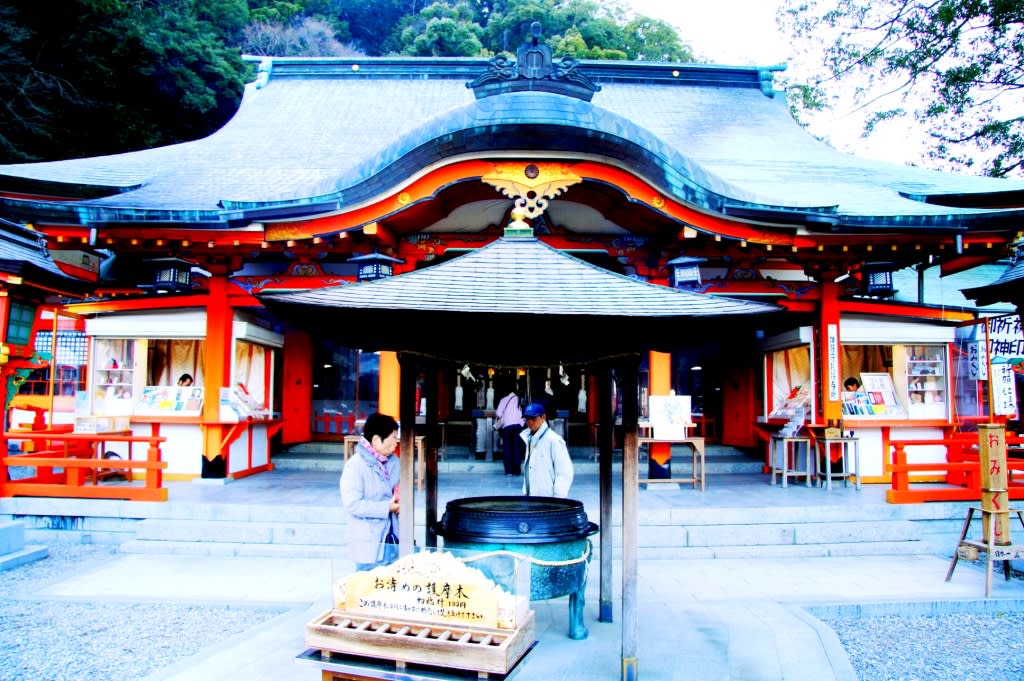

そしてたどり着いたのがここが「那智山・青岸渡寺」です

創建の時期は定かではないようで、『伝承では仁徳天皇の時代(4世紀)、天竺(インド)から渡来した裸形上人による開基とされ、同上人が那智滝の滝壺で得た金製の如意輪観音を本尊として安置したという。後に推古天皇の勅願寺となり、6世紀末 - 7世紀初に生仏聖(しょうぶつひじり)が伽藍を建立し、丈六の本尊を安置して、その胎内に裸形上人感得の如意輪観音を納めたという。』(ウキペティアより)

「本堂」

平安時代中期から上皇(花山院)の熊野御幸が盛んになり「本宮」「新宮」と併せて「熊野三山」と呼ばれ「神仏習合」の修験道場であり「如意輪堂」呼ばれ、また室町時代頃から庶民にも熊野詣が始ったとされています。

西国三十三ヶ所の霊場巡りは熊野詣をした花山院によって再興されたためと云われ、ここ那智山が一番とされたとされいますが、また修験道の修行として始ったともされており、お伊勢参りのあと、西国巡りをしたと云われます。

戦国時代に兵火で焼失した本堂(如意輪堂)は秀吉の命により天正15年に再興されています

この「大鰐口」は秀吉が寄進したと云われ1.4mの青銅製です

この「宝篋印塔」は元享二年の銘が入った、高さ4mのほぼ完形で残っております

その右に見える鐘楼に掛かる梵鐘には、伝説があります

『室町、戦国とも言われる時代に身の丈数mの妖怪、「一つだたら」がこの梵鐘を盗み兜替わりにし、那智三山で暴れまわった。那智色川郷に住んでいた狩場刑部左衛門が退治し梵鐘を取り戻し、褒美に那智の瀧の水源になっている「寺山」をもらったと云われます』

「三重の塔」と「那智の大瀧」

この塔は戦国時代、天正9年に焼失し、昭和47年に400年ぶりに再建されています

先に「神仏習合」であった「如意輪堂」に触れましたが、現在の「青岸渡時寺」と「熊野那智大社」は、実は近年明治時代に廃仏毀釈によって分離されたのです。「青岸渡時寺」が熊野三山の一つだと知らなかったのはそのためでした(蛇足)

蛇足ついでにもうひとつ。こちらは「大門坂」への山頂側の入り口です。登り口は木立の中を石段を40分ほどで歩けるようです

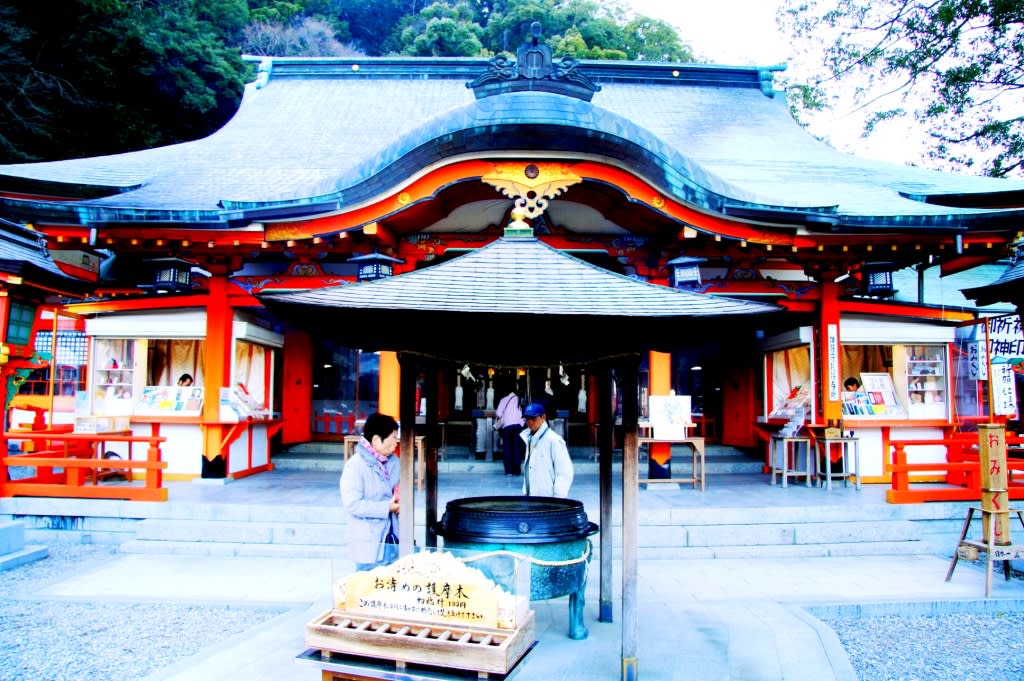

この朱色の門を入ると「熊野那智大社」です。元は一つだったのですね

拝殿

熊野夫須美大神を主祭神としてお祀りされています。もとは那智神社、熊野夫須美神社、熊野那智神社などと呼ばれていました。また、熊野十二所権現や十三所権現、那智山権現ともいわれます。

拝殿の奥には鈴門・瑞垣を挟んで本殿があり、向かって右から滝宮(第一殿)、証誠殿(第二殿)、中御前(第三殿)、西御前(第四殿)、若宮(第五殿)が並んでおり、正殿の第四殿が最も大きく、若宮の左手前には第六殿(八社殿)があります。

なお、現在は山の上に社殿があるものの、元来は那智滝に社殿があり瀧の神を祀ったものだと考えられており、那智の滝は「一の滝」で、その上流の滝と合わせて那智四十八滝があり、熊野修験の修行場となっています。

今回はここまで、一番遠い札所でしたので一ヶ寺しか行けませんでした。次回は5番から8番の予定です

歴史のある古い側面の南法華寺と、新しい天竺との交流の壷坂寺の対比が面白いですね

歴史のある古い側面の南法華寺と、新しい天竺との交流の壷坂寺の対比が面白いですね