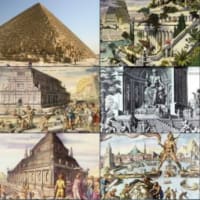

■バビルの塔

バビルの塔(バベルのとう、ヘブライ語: מִּגְדָּ֑ל בָּבֶ֔ל、ラテン文字:Migdal Babel)

旧約聖書の「創世記」中に登場する巨大な塔。神話とする説が支配的だが、一部の研究者は紀元前6世紀のバビロンのマルドゥク神殿に築かれたエ・テメン・アン・キのジッグラト(聖塔)の遺跡と関連づけた説を提唱する。

天にも届く神の領域まで手を伸ばす塔を建設しようとして、崩れてしまった(神に壊された)という故事にちなんで、空想的で実現不可能な計画の比喩としても用いられる。

語源

正確には「バベルの塔」という表現は聖書には現れず、「街とその塔(the city and its tower)」もしくは単に「街(the city)」と表される。バベル(𒁀𒀊𒅋𒌋)とはアッカド語では「神の門」を表す。

一方聖書によると、ヘブライ語の「balal(ごちゃ混ぜ、混乱)」から来ているとされる。

聖書の記述

ギュスターヴ・ドレ『言語の混乱』 バベルの塔の物語は旧約聖書の「創世記」11章にあらわれる。

そこで語られるのは下記のような記述である。

位置的にはノアの物語のあとでアブラハムの物語の前に置かれている。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

全ての地は、同じ言葉と同じ言語を用いていた。

東の方から移動した人々は、シンアルの地の平原に至り、そこに住みついた。

そして、「さあ、煉瓦を作ろう。火で焼こう」と言い合った。彼らは石の代わりに煉瓦を、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。

そして、言った、「さあ、我々の街と塔を作ろう。塔の先が天に届くほどの。あらゆる地に散って、消え去ることのないように、我々の為に名をあげよう」。主は、人の子らが作ろうとしていた街と塔とを見ようとしてお下りになり、そして仰せられた、「なるほど、彼らは一つの民で、同じ言葉を話している。

この業は彼らの行いの始まりだが、おそらくこのこともやり遂げられないこともあるまい。

それなら、我々は下って、彼らの言葉を乱してやろう。彼らが互いに相手の言葉を理解できなくなるように」。

主はそこから全ての地に人を散らされたので、彼らは街づくりを取りやめた。その為に、この街はバベルと名付けられた。

主がそこで、全地の言葉を乱し、そこから人を全地に散らされたからである。

「創世記」11章1-9節

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

偽典の「ヨベル書」によれば、神はノアの息子たちに世界の各地を与え、そこに住むよう命じていた。

しかし人々は、これら新技術を用いて天まで届く塔をつくり、シェム[6]を高く上げ、人間が各地に散るのを免れようと考えた。

神は降臨してこの塔を見「人間は言葉が同じなため、このようなことを始めた。人々の言語を乱し、通じない違う言葉を話させるようにしよう」と言った。

このため、人間たちは混乱し、塔の建設をやめ、世界各地へ散らばっていった。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

第三十三ヨベルの第二年週の第一年にペレグは妻を迎えたが、その名はロムナと言い、シナルの娘であった。

彼女はその年週の第四年に彼に男児を産み、彼はその名をリウと呼んだ。

彼は言ったものである。「見よ、人の子らはシナルの地に自分たちの都市と塔を建てようというそのふとどきなはかりごとのゆえに邪悪になった。」

彼らはアララテの地を去って東のほうシナルへ移った。彼の時代に彼らは「これをつたって天にのぼろう』と言って塔のある都市を建てた。

こうして彼らは建築にかかった。四年週目に火でれんがを焼き、れんがが石(の代用)となり、塗り固めるための漆喰は海とシナルの地の水の泉から産するアスファルトであった。

彼らはそれ(都市)を建てた。四三年間かかって建てた。

その間口はれんがが二〇三個ならび、れんがの高さはひとつの三分の一あり、その高さは五四三三キュビトと手のひら二つと一三スタディアに達した。

われわれの神、主はわれわれに言われた。「見よ、ひとつの民。彼らがいったんことをおこしたからには彼らに不可能ということは(ひとつとして)ない。

さて、おりて行って彼らの言語をかき乱し、たがいに話が通じないようにしてやるか。

また各地の都市や民族の間に散らばらせてさばきの日まで意図の一致をみることのないようにしてやろう。」そこで主はおりられたが、われわれも、人の子らが建てた都市と塔を見るためにいっしょにおりて行った。

彼が彼らの言語をなにもかもかき乱されたので、彼らは互いに話が通じなくなり、都市と塔の建築を中止した。このゆえに、神がここで人の子らのすべての言語をかき乱されたところから、シナルの全土はバベルと名づけられた。

またそこから彼らはおのおのその言語、民族にしたがって彼らのすべての都市に分散していった。

主はその塔に向けて大風を送って、これを地面に転覆せしめられた。見よ、その塔はシナルの地、アッシリアとバビロンの中間にあった。

人々はその名を崩壊と呼んだ。

ヨベル書10章18-26節

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

解釈

バベルの塔の物語は、「人類が塔をつくり神に挑戦しようとしたので、神は塔を崩した」という解釈が一般に流布している。

しかし『創世記』は、塔を建てるのをやめたとしている。

ただし、以下のような文献にはこの解釈に沿った記述がある。

フラウィウス・ヨセフスは『ユダヤ古代誌』にて、バベルの塔の物語を、人々が大洪水を引き起こした神への復讐のために塔を建て、また神は洪水が人々に知恵を授ける役には立たないと考え、再び引き起こすようなことはしなかったと解釈している。

関連項目 ー 禁断の果実 ー

禁断の果実(Forbidden fruit)

それを手にすることができないこと、手にすべきではないこと、あるいは欲しいと思っても手にすることは禁じられていることを知ることにより、かえって魅力が増し、欲望の対象になるもののことをいう。

メタファーとしての「禁断の果実」という語句は、旧約聖書の『創世記』をもとにしている。

創世記では、禁断の果実とは、善悪の知識の木の果実を指す。

アダムとイヴはエデンの園にある果樹のうち、この樹の実だけは食べることを禁じられるが、イヴはヘビにそそのかされてこの実を食べ、アダムにも分け与える(イブが先と書くのは旧約聖書においてであり、イスラム教のクルアーンにおいてはどちらが先に口にしたかは書かれていない)。

この果実を口にした結果、アダムとイブの無垢は失われ、裸を恥ずかしいと感じるようになり局部をイチジクの葉で隠すようになる。

これを知った神は、アダムとイブを楽園から追放した。

彼らは死すべき定めを負って、生きるには厳しすぎる環境の中で苦役をしなければならなくなる。

「禁断の果実」という語は、不法・不道徳・不義の快楽や耽溺を表すメタファーとして使われる。

※メタファーとは

(metaphor/メタフォル⸩

ある名辞の元の概念から、よく似てはいるが別の概念に変えて、その名辞を使う比喩的表現。隠喩。

特に、人間の性に関連する快楽に関連付けられる。

リンゴを性や原罪のメタファーとする解釈もあるが、創世記でイブとアダムを神が創造する場面(1章28節)で彼らに対して最初に「産め、増やせ、」とよびかけていること、男から女を作った際の言葉(2章24節)では「これによって男は父母から離れて妻と結ばれ一体になる」と述べていることから、最初から性や親子関係が想定されていたとして批判する意見もある。

〔ウィキペディアより引用〕

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます