Improvisation・基音と対比音から Mack The Knife →クリック

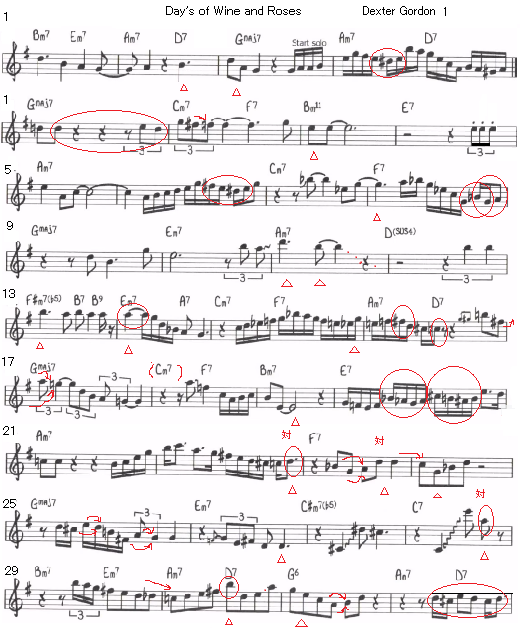

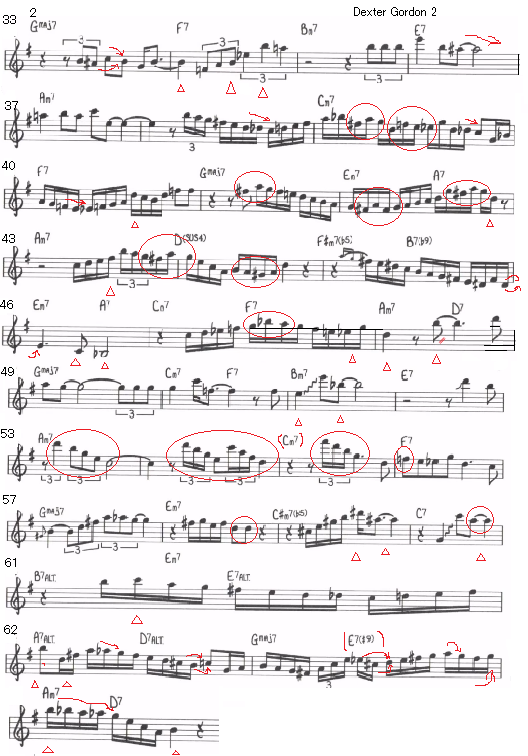

Dexter Gordon の「Day's of Wine and Roses」のアドリブ解析です。

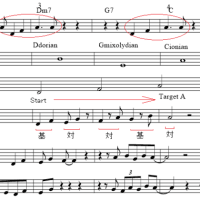

最初から3段目までの赤い丸は装飾音符です。2段目では音「E」は休符が入っていますが

「D・E・D」という形になっています。赤い三角はスケールの対比音になっています。

上の楽譜の6段目アドリブの20小節目の装飾音符は注目点です。装飾音符はスケール内

の音と下から半音で装飾されるのが一般的ですがここではスケール外の音が多く使われています。

コード進行は「E7・Am」ですからここでは「E・F・G#・A・B・C・D」のスケールで、

音「F・G#・B」に対して装飾をすると、この場合「G#・F・E・F」「A・G#・G・G#」

「C・B・A#・B」となるところを「G・F・E・F」「B♭・G#・G・G#」「C#・B・A#・B」

とスケールトーンから外れた音による装飾音符が使われているのが特徴になっています。

また、23小節目では半音を使わないで上下から装飾されています。「B♭・G・A」

下の楽譜では、赤い矢印は下行する半音進行音も表しています。この時、強拍で対比音から基音へ

向かっていくのが効果的です。和声的ですとノンコードトーンからコードトーンへ向かて半音進行

するということです。

赤い三角は対比音を表しています。この対比音と基音という言葉は旋律理論で使われる考え方ですが

これを今回は和声的にはどう考えられるか・アドリブを瞬間的に発想する時に使える方法を考えてみま

した。

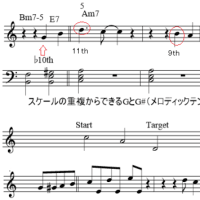

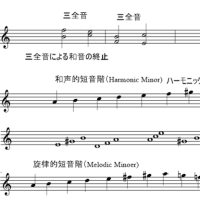

下の楽譜の1段目はC Ionianの基音単位と対比単位の音を表しています。

旋律理論では基音「C」の3度上に音は重なっていきます。対比音「D」の場合も同じです。

このような基音単位上の音と対比単位上の音が自由に行き来します。

この時の制約はスケールの中の半音部分に制約があります。即ち音「EとF」

音「BとC」です。半音は不協和ととられるのでこれを解消するために基音「C」の時は、

音「B」は音「A」と変えられ、対比音「D」の場合は音「E」は音「D」に置き換えられます。

その結果スケールは「Cのペンタトニック音階」と「Dmのペンタトニック音階」になります。

これも完全な終止を必要とした場合は半音階で終止形を作ります。

上のアドリブの楽譜の53・54小節目はこの形を下降するかたちで使われているのが分かります。

Amで「D・B・G・E・C・A」が下降して音「C」で止まっています。

Amの2度から始まる「B・D・F#・A・C・E」で「C・A・F#・D」と音「D」で止まっています。

和音的にはAmのコードにテンションが重なった結果、Bmにコードのテンションが重なった結果、

とも考えられ、これらが自由に行きしていると考えられ、テンションは順にコードトーンへ向かって

いるとことが基本ですが、テンションの音で留まることもあります。この時、強拍部のテンションが

弱拍部で解決することが多いことにも注目してください。14小節目のEm7で音「A・G」となっています。赤い三角と赤丸部分。

この時、注意点は旋律理論の対比単位の時と同じで半音部分は省くことを考えます。

するとペンタトニック音階が浮かびます。

上の楽譜で赤い三角の部分を見て、テンションとして留まっている部分となることを確認して下さい。

コード的にはAmの音「D」は11th Dmの音「G」11thとなります。

説明は分かりにくいかもしれませんがアドリブの楽譜と見比べてください。

関連記事

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます