恐ろしいですね!

安倍政権で裁判所や検察・警察が安倍政権の不正に手を出せなかったのも

必然性があったのです。そして、政権は変わっても、今も自民党の裏金問題で

繰り返されているのだ。問題は人事権だけではなかったのです。

関連書籍

|

|

|

|

シャンプー・便利グッズ・買いたい物リスト00

ドジャース大谷翔平グッズ・腕時計・デコピンシャツなど

便利・時短な料理道具

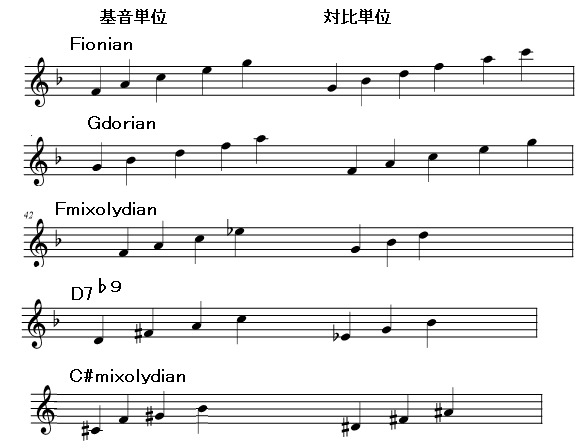

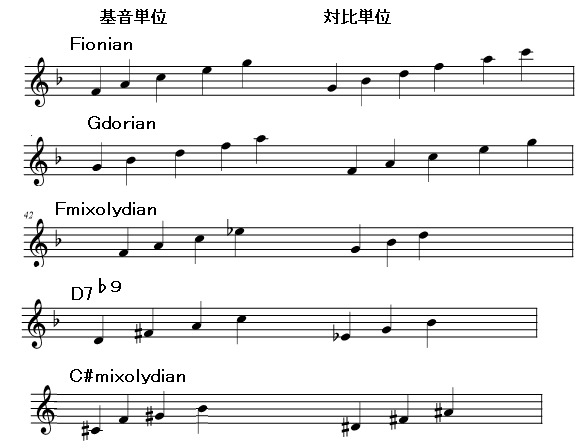

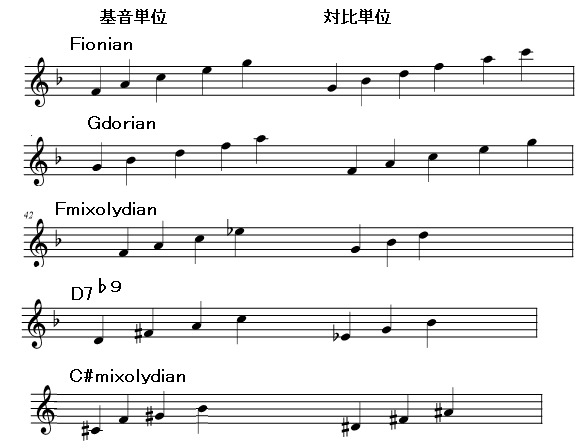

今回は実際にアドリブをする時に使えるscaleを紹介します。

下の最小のような単に下降するscaleは単調ですので変化を付けます。

scaleの一部分を1オクターブ上げて変化を付けます。

これに対応するコードは1オクターブ上げた音が対比音になるとより

効果的です。最初の場合ですと「B」の音です。

scaleのすべてを使う必要はありません。練習方法としてのものですので

1オクターブ上げれば変化が付くという練習です。ここではスペースの関係で

3つのキーですが12のキーで練習するとテクニックの練習にもなります。

テンポを上げていくと相当難しい練習になります。

シャンプー・便利グッズ・買いたい物リスト00

ドジャース大谷翔平グッズ・腕時計・デコピンシャツなど

便利・時短な料理道具

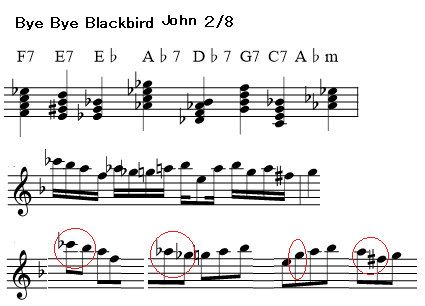

Miles DavisとJohn Coltrane のアドリブを並べてみました。

Miles Davisのモード的対比のアドリブに比べて、

John Coltraneは和声的でコードトーンに向かって解決するかたちのようです。

Miles Davisについては解説を省きます。

2小節目の「G・E」次の「F」音のアプローチノートです。モード的な場合は

「E」音はユーフォニー的逸脱によって「D」になるのが通常です。

3小節目の「G」音は対比を現していますが次の「G・C」で「A」音を

省略した4度で基音単位との対比かと思うと次の「G」音は弱拍にあり「F」

音への装飾音になっています。モード的ですと「G」を強拍において次の

基音「F」への対比を現すかたちになりますがここでは「C」と「G」音が

一体となってドミナントのサウンドになっています。「G・C・F」で省略音

「A」音を入れると「G・A・C・A・F」という音の流れになっています。

最後の段の3小節は明らかに「C」「B」「B♭」というバッキングで流れるであろう音が

意識されています。すなわちAm7(F)・A♭m7・Gm7です。

2小節目の「D♭・G♭」は「C♭」が前にあるので「D♭・C♭・A♭・G♭」。

3小節目の「B♭・F♯」の「F♯」音は次の「G」音への装飾音符。

4小節目の「F♯」音は次の小節でGmへ解決していくためのメロディックマイナースケール

(旋律的短音階)を意識したものです。前半をC Lydian7次にD7(メロディックマイナー)

と次に進行していく方法としては色々考えられます。

ここの分析でモード的か和声的かの分岐点として考えたのはモード的の場合は対比音が強拍で

基音単位に対してハッキリと対比しているかということです。

対比音が弱拍になると装飾音や倚音(いおん)などになって対比が感じられなくなってしまいます。

この場合は和声的と考えました。

Bye Bye Blackbird John Coltrane01

シャンプー・便利グッズ・買いたい物リスト00

ドジャース大谷翔平グッズ・腕時計・デコピンシャツなど

便利・時短な料理道具

John Coltraneの最初の小節の「F♯」音はGm7の音階のまmja7度の音ではなく「G」への

装飾音符2小節目にかけての「D・G・B♭」へと続く。

又は、この2小節を「Gm・Gm△7・Gm7・C7」というコードを設定して「F♯」の音を

使ったかのどちらかと思われる。そして、次の「F7」へ。

この「F7」は最後の段の最初の小節の「Gm7」から逆算してできたコードです。

例えば「G7・C」というコード進行がある時、「G7」は「Dm7・G7」または

「D7・G7」「A♭7・D♭7」など色々に解釈してアドリブが出来るという和声の理論

で、終止形を前へ前へと逆にさかのぼっていったものです。

最後の段の最初の小節は下の赤丸が示しているようにある音への修飾音だった経過音で

あります。3小節目の「♮B・D」音は次の「C」音への修飾音です。

4小節目の「D♭」音は次の「C」音への半音の経過音。和音を横に並べて経過音や

修飾音などでつなげていっていることが良く分かります。すなわち和声的であります。

Bye Bye Blackbird John Coltrane02

Miles DavistとJohn Coltraneのモード的演奏手法と和声的なドミナントモーションの

対比が分かりやすく出ています。思考方法の違いですね!

17の最初の小節の「B」音は次の音「C」の装飾音符で、2小節目の「D・D♭」音も

次の「D」音への装飾音符です。

1小節から4小節目までは原曲の「F」音から「C」に上向き、「F# 」音に向かって

下向く形がモチーフとなったアドリブで「C」まで上がって下がる中にターゲットの音が

入っている。

4小節目では「B・B♭・A」という半音のラインで下に示したように「F♯」の音がターゲ

ットのエンドでペタルトーンのように演奏されている。

下の段は赤字で書いてあるようにほとんどがドミナントモーションでアドリブされている。

和声的な思考でアドリブされていることが分かる。

24の小節は非常に興味深いです。ここでは和声的にはC7で「E♭」音は10th「A♭」音は

♭13thなどとなりますがスケールがハッキリしません。

次の小節で「B♭・F」音と続きます。そこに見えるコード進行は「C7・B♭7・F」という

ブルースの終止形です。ドミナントモーションの単純化を避けた思考かと思います。

Bye Bye Blackbird John Coltrane03

シャンプー・便利グッズ・買いたい物リスト00

ドジャース大谷翔平グッズ・腕時計・デコピンシャツなど

便利・時短な料理道具

25の表記の小節の最初の赤丸は前の小節からつながりで「ブルース的終止」が食い込んできた

部分です。ここでは原曲の1小節目で上向き2小節目から4小節目のターゲット「F# 」音に

下向いていくことをモチーフに赤丸の音「A」を通って「B♭G」「B・G#」「C・A」と

3度のフレーズの連続です。「C・A」は「C・F」の5度になっていて「A」音が省略されて

います。4小節目から下の段の1小節目はドミナントアプローチで裏コードの「E♭」が

使われています。

29が表記してある小節の赤丸は省略音です。次の小節は非常に興味深いです。

最初の赤丸の音「C・A」は次の「B♭」音のアプローチ、次の「D・A」は省略音を加える

と「D・F・A・B♭」となり次の「G・E」は「F」音のアプローチ。そして「D・B♭・G」

は5度の音程を構成し次の「C・F」と5度の連続。この部分はコード「F」に向かう終止形

ですが「C7・F」ではなく「Gm7 ・F」になっています。和声的にはサブドミナントから

トニックという形です。

最後の小節は赤字で示した通りドミナントモーションでトニック「F」に終止している。

Bye Bye Blackbird John Coltrane04

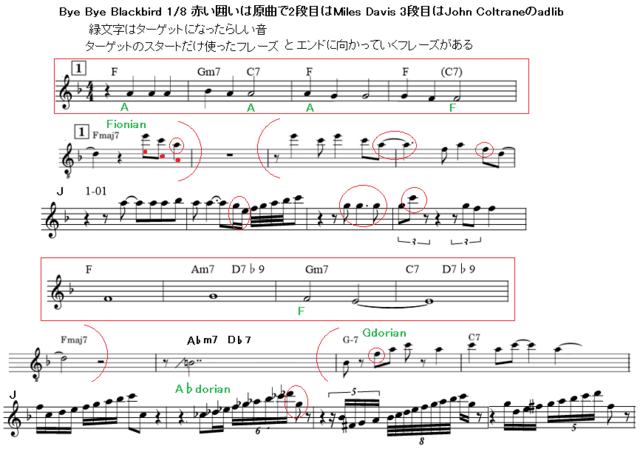

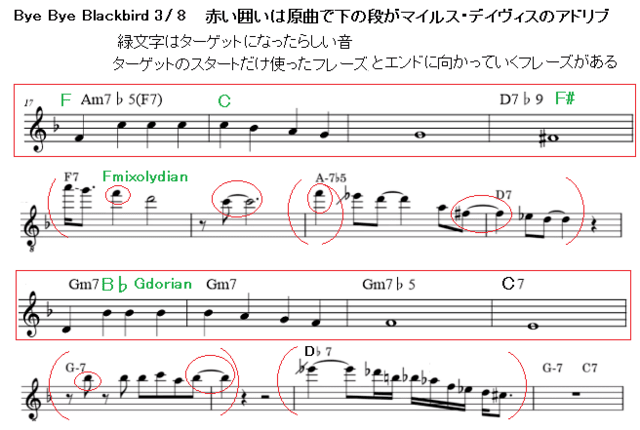

今回から「Bye Bye Blackgird」のアドリブとMiles Davisの分析です。

メロディは主にFionian Gdorian D7♭9 のスケールで構成されています。

下の楽譜は元のメロディ(上の段)とMiles Davis の演奏(下の段)に書いてあります。

矢印と三角はTarget でStart と Endです。スケールの基音単位と対比単位もありますが

メロディはスケールの流れるままという感じです。

1コーラス目の最後はアドリブへ移るためのブリッジです。

メロディのソロの部分と上に示したスケールモードの基音単位と対比単位を比べると

メロディは和音に沿って進行していることが分かります。すなわち和音にあったスケール

を選んでそのスケールに沿っています。演奏もその原曲の考えを崩すことなく行われています。

この曲は和声によるメロディ作りがされているということです。

Bye Bye Blackbird Miles Davis02

Miles DavisのBye Bye Blackbirdのアドリブの分析の第1回目です。

分析は旋律理論の部分と和声との比較など自分なりに分析をしているのでちょっと

時間がかかります。2回目以降の楽譜と分析は終わっているのですが皆さんに

納得していただくための説明文が終わっていないので悪しからず!

1曲丸ごと欲しいと思う方がいるかもしれませんがそうすると投稿が1か月とか

2か月で1回できるかどうかとなってしまうのでこのように数小節で出しています。

前回ではメロディの演奏部分を見ていただきましたがどうだったでしょうか?

簡単に言えばこの曲は和声によるメロディ作りがされているということです。

分析ではコンサート譜で行いますのでトランペットで演奏する場合は1オクターブ

さげて1音上げKey「G」演奏してください。グリツァンド記号部分は半音の装飾音です。

分析ではアドリブになると和声によるメロディからスケールモードで音の対比による

演奏になり「F ionian」「Gdorian」とそれらをつなぐブリッジになるスケール(D7♭9など)

でバッキングのコードを追いかけるようなフレーズはほとんどありません。

原曲の部分がターゲットとして使われるのでコードに沿ったということとは別です。

最初の4小節はアドリブにつながるブリッジになる部分です。「Gm7/C7」はGドリアン

「F」はFイオニアンで「A」のロングトーンはGドリアンとFイオニアンとの共通音で

フレーズからはGドリアンのフレーズが次の小節までつながっていると考えられます。

フレーズは小節線を意識しないということです。その結果として和声に合わない音

が出現します。この時、和声ではなくフレーズとして良いかどうかが優先します。

次の「G・E」「C・A」で「G」音と「C」音は3度の弱い対比音です。「E・D」で

「D」音は基音「F」音の下の対比音で次に基音「F」音を予感させますが。

「d」音を次のFイオニアンは移るためのブリッジとしてGドリアンを経過的に入れ

たものか?ですがその後の1オクターブ上の「E・C・A」までをフレーズとすると

Fイオニアンの対比音「D」サウンドに一時的に中心音をうつし緊張感を高めて次の

「E・C・A」で基音単位となり緩和になったようです。休符は音がないと考えないで

下さい。フレーズの間(ま)でありますからブレスをしようがしまいがフレーズとして

どうなんだということを考えます。小節線も同じ考えでフレーズの切れ目ではないのです。

次のコーラスではここが完全にFイオニアンですのでブリッジではなく対比音で緊

張感を高めたもののようです。赤いっカッコはフレーズの切れ目です。赤丸はターゲットに

使ったらしい音。

最後から3小節前の「B」音です。ここはコードが原曲「Am 7/D7♭9」で下はアドリブ時の

バッキングのコピー「A♭dim7」ですがここはピアノかベースが「Fmaj7」の「A」「A♭」

「G」と意図的に付けられたもののようです。ここでMiles Davisは2コーラス目では「D♯」

「D」という音を使っているので彼の考えていたこのブリッジは「A♭m7」すなわち

次の「Gm7」への半音進行です。

メジャー7度のコードで6度の音良く使われます。ここでは「Fmaj7」の6度の音「D」

です。この音は基音の対比音で「基音から6度そして基音」を予感させながら6度で止まる

というようメジャー7でありながらに意識的に6度を使うプレイヤーは多いです。

和声的にはぶつかるよ!ぶつかるんだったらテンションでしょと考えるのは短絡的!

結果的にはメロディックテンションになるのだけどね!

Bye Bye Blackbird Miles Davis03

3小節目のGドリアンで「A」「C」「A」の3音が対比音で中心音が音「A」

Gドリアンの対比単位側のサウンドになっています。これが次の段のGドリアンで

「A」「G」の音列で基音「G」の基音単位のサウンドに戻っている。

旋律(アドリブ)ではスケールモードの中心音(サウンド)が基音単位側、

対比単位側と入れ替わりながら進行していく。対比単位側のサウンドになるような

フレーズの時は一時的に中心音が変わったという。この場合ですと「G・B♭・D・F」

の基音単位から一時的に「A・C・A」の対比単位に中心が移ってから「G」音すなわち

「G・B♭・D・F」の基音単位に戻って一つのフレーズが出来ている。

最後の段ではGドリアンで「A・C」が対比単位で最後のFイオニアンでGドリアンと

Fイオニアンの共通音で終わっている。「F」音がGドリアンの基音単位の7度で

Fイオニアンの基音。重複することで対比単位サウンドを基音単位のサウンドに戻した

とも考えられる。和声でもこのようにコードが変化する境目では重複した音(重複した

音階)が使われます。

Bye Bye Blackbird Miles Davis04

3小節目で「F」の音がFミクソリディアンの基音「F」が次のD7 ♭9のスケールの3小節目

で小節線を越えたフレーズになっている。「A・G・F・D・C・F」

→F

→F

最後の段の3小節目はD♭7(C#7)のミクソリディアンは、GドリアンからC7を

ブリッジにして次の「F(Fミクソリディアン)」に移るまえの和声的な動きに連動した

ものです。「Gm→D♭7→C7」のコード進行で音「D→D♭→C→B♭→A」が考えられます。

また、「Gm7♭5」をドミナント進行に置き換えた場合の「G7」の裏コードが「D♭7」

です。アドリブとバッキングがそれぞれの意志で動き多重的になっているということです。

Bye Bye Blackbird Miles Davis05

2小節目から3小節目にかかる「C」音はFイオニアンの基音単位と次のD7♭9の

基音単位の音とも和声的にはAm7♭5の3度音とも考えられます。アドリブをする

人の意志はどこにあったかということを考えさせられます。

最後の段では2小節目と3小節目にかかる「E」音がGdドリアンの対比単位の音で

3小節目でFイオニアンの基音単位の音へとするか、和声的に「C7」の3度でも問題

はない。

次に対比音から基音へのアプローチを考えてみます。

ビートルズのYesterdayの1小節目と3小節目がいい例になると思います。

まず、対比音から基音へのアプローチは強拍に対比音があった方が効果的である。

Yesterdayでは強拍は変えずに音の長さを変えたもの「8分音符を付点4分音符へ」と

対比音に装飾音「G・A・G」で「A音はG音の装飾音」又は対比音に対する対比音

「E・G・E」で「E音に対するG音はE音の3度の対比音」を加えた形を考えてみました。

Bye Bye Blackbird Miles Davis06

最初のGドリアンの「G・B♭・D・F」の「F」音は和声的にはつぎの「E」音のアプローチ

ノート「Cミクソリディアンの対比単位の音」そして、「E」音は次のFイオニアンとの

重複した音でそのまま「E・C・A・F」音とFイオニアンの基音単位へ。ですが、

単純に和声でGm7の「G・B♭・D・F」C7の「E」Fの「C・A・F」か?これだと

ほとんど分散和音。前回はこの部分はさらっとして説明が足りなかったような気が

したのでちょっとつぎ足しました。

2コーラス目の3小節の「D・C」音は対比音「D」と基音単位の「C」。「A・C」は

基音単位のようですが「A」音は単なる「C」音のアプローチ(3度の弱い対比)で

「D・C・A・C」というフレーズのリズムの変形タイプのようです。

最後の段の2小節目の「♯D」音は「G♯m7」で次の「Gm 7」への半音進行のブリッジ。

バッキングは「F」の「A・C」音「Gm 7」の「G・B♭」その経過音として「A♭」「B」

A♭7はD7の裏コードで結果的にA♭mやA♭dimのようなフレーズになった場合和声的には

「B」「D」音は♭10th・♯11でコード処理されると思われます。単音で演奏する楽器が

ブルーストーンを使うとその部分はマイナーなサウンドになるので和声で当てはめると

そうなってしまうということです。スケールモードで考える場合はスケールを設定して

基音単位と対比単位のどちらかと中心音がどこかでフレーズは展開します。

次の楽譜では最初はメロディがほとんどそのままです。

最後の段はGドリアンでは対比単位のサウンドC7の小節の「B♭」音で基音単位に、

次の「C・A・F・C・E」の「F・C」は「F・D・C」で「D」音が省略されています。

Cミクソリディアンだと基音・対比音単位・基音3度で次の「F」で終了です。

Bye Bye Blackbird Miles Davis07

最初のFミクソリディアンは対比単位「G・B♭・D」が基音単位「F・A・C」の

あいだで経過的につながっている。「F」音に向かう「D」音は「E♭」音の

ユーフォニー的逸脱!和声的には7thの「E♭」音になるのが自然と思われます。

「Am7♭5」では長い「D」音が次の「C」音への経過音で対比音で緊張感を出している。

最後の段の「B♭」音で前の小節からアーフタクトで始まっている「B♭」音は「D7♭9」

の対比単位の音で次のGドリアンの基音単位の音。共通音を使ったフレーズと言える。

2小節目の「A・G・F・D」は「A」音が強拍で対比音で基音「G」音へ!

D♭7では「G♯」「B」に対して半音でアプローチは和声的。最後は小節線を飛び越えて

「Gm7・C7」の小節まで入り対比音「D#」音でフレーズを終えている。

「D#」音は和声でいうと「C7」の♭10thです。

Bye Bye Blackbird Miles Davis08

Fイオニアンのフレーズが3小節目まで小節線を越えて演奏されている。

D7で「G」音が長く対比音のサウンドを強く出してから3度音「F#」音へ

最後の段の1小節目は元のメロディをなぞっている音列。2小節目はGドリアンだとすると

「C・E」という対比音から「D」音はGドリアンの基音5度で次の小節のFイオニアンの

小節の1拍でFイオニアンの対比5度。スケールモードの変化部分での共通音「D」音による

連結である。最後に、D7の小節の「D♯」音とC7の小節の「F」音に注目して下さい。

「D#」音は弱拍にあり次の「D」音は強拍。次の「F」音は強拍にあり次の「E」音は弱拍。

「F」音は強拍部にありハッキリとつぎの「E」音との対比を感じさせた結果「C・E」という

Gドリアンの対比単位を中心音とし次の音「D」音で基音単位に戻り安定。そのままFイオニア

ンの対比単位の音「D」音になっている。

ここでは「Gm7・C7」をGドリアンとする場合を解説しています。「C7」をCミクソリディアン

とすると基音3度「E」音が強くあるので協和的で安定的になります。「D」音は経過音にのよう

なります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43781834.768b7ce6.43781835.8bd72f5e/?me_id=1278256&item_id=13170424&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2491%2F2000001832491.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cf34009.dbbf36fc.3cf3400a.fbeb01e7/?me_id=1213310&item_id=16780058&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2507%2F9784062882507_1_18.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)