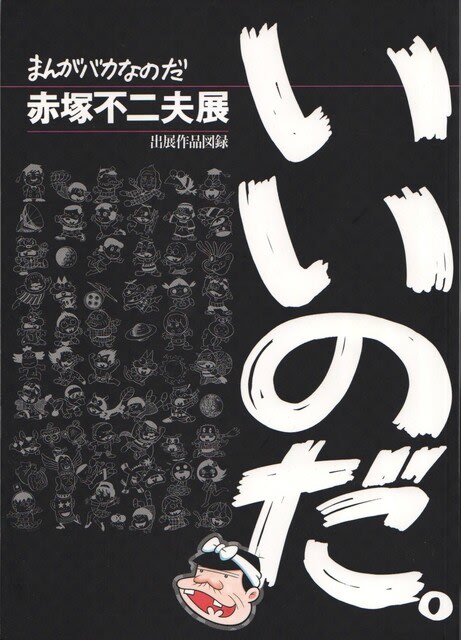

1997年、静岡県伊東市の池田20世紀美術館で、〝まんがバカなのだ 赤塚不二夫展〟が開催され、好評を博す。

総勢一七〇名のキャラクターが赤塚の筆によって描き下ろされた、縦7メートル、横15メートルの横断幕がこの展覧会のイメージシンボルであり、 巨大な赤塚キャラが一同に介したその光景は、来場者を圧倒した。

デビュー前の貴重な習作から90年代初頭までの間に描かれた名作、怪作、珍作、凡そ二〇〇枚に及ぶ美麗な生原稿が展観出来るだけではなく、赤塚自ら肉体を駆使し、挑戦したエドヴァルト・ムンク、レオナルド・ダ・ヴィンチ、エドガー・ドガ、フィンセント・ファン・ゴッホといった歴史上の画家のパロディー・アートも展示されており、バカ道の境地に辿り着いたその独創的パフォーマンスは、観る者の爆笑を喚起する途方もない破壊力を孕んでいる。

フロアには、バカボンのパパやイヤミの銅像が、所狭しとディスプレイされるなど、美術展本来のイメージをぶち破る、赤塚ならではの遊び心とウィットが沸き立った大回顧展となり、客の入りを心配していた赤塚の想いをよそに、会場は連日大盛況となった。

その後、この原画展は、上野の森美術館や横浜ランドマークプラザ、箱根彫刻の森美術館、京都・美術館〝えき〟など、全国を巡業し、いずれも大入りを記録する。

上野の森美術館では、期間中六五〇〇〇人を集客。ピカソ展やゴッホ展の記録を塗り替え、同美術館の動員新記録を樹立した。

また、同美術館で行われたオープニング・レセプションには、幼少期より熱烈な赤塚ファンだったと語る元チェッカーズの藤井フミヤ、藤井尚之兄弟(この時はF︱BLOODとして活動)も駆け付け、赤塚もまた、彼らに直筆の色紙を贈呈するなど、喜悦の心情を隠し得なかったそうな。

そして、97年、98年には、連続して、日本漫画家協会賞文部大臣賞、そして紫綬褒章を受賞、受章するという大きな栄誉に輝く。

文部大臣賞受賞式の際、司会の人間がジョークで放った「文部省から一番遠い男が受賞した」という言葉が、赤塚にとって何よりも嬉しかったという。

また、紫綬褒章の受章に関しても、元々貧乏人気質なので、貰えるものは何でも有り難く頂戴するとコメントをし、いずれも、特別な感慨が込み上げてきたわけでもなかったようだ。

*

漫画の第一線から離脱しながらも、個展の大成功や、日本漫画家協会賞文部大臣賞、紫綬褒章の受賞、受章で、再び脚光を浴び、連日、赤塚のもとに取材が殺到する。

そんな中、自身が食道ガンに冒されていることをたまたまインタビューに訪れた記者に吐露したことによって、その病状がマスコミへと知れ渡り、急遽記者会見を執り行う運びとなった。

97年12月、自宅で吐血して入院した際、精密検査を受け、食道ガンが発見されたという。

ガン告知を受けながらも、水割りと煙草を片手に会見に挑むその姿には、何故か悲壮感はなかった。

仕事を第一に優先すべく、敢えて手術を拒否し、民間療法でガンを克服したいと、無謀とも言える宣言をして、集まった記者達を驚かせた。

抗がん剤の投与や放射線治療により、免疫力が低下することを、赤塚は何よりも恐れていたのかも知れない。

98年6月、古くからの友人で、同じ食道ガンを患っていた落語家・立川談志に、あだち勉とともに弟子入りし、立川不二身なる高座名を談志より命名される。

談志と二人で、ウェスタンのコスチュームに身を包み、ガンファイターとして自虐的にメディアに登場したのもこの頃だった。