1.氷ノ山へ

兵庫県最高峰の氷ノ山1,510m、 なせだか、初登頂。 百名山でないから?。

同じ西日本でも、我が家からさらに遠くの伯耆大山1,709mは冬山を含め、10回ほども登ったのだけど・・・。

10月26日、早朝に家を出て、登山口の福定親水公園に9:00到着、駐車場はすでに満杯、道向こうの予備駐車場に止める。

身支度をして。9:15出発。 天気は上々。

身支度をして。9:15出発。 天気は上々。

選んだコースはこの福定親水公園から氷ノ山越え⇒氷ノ山山頂⇒神大ヒュッテ⇒避難小屋⇒東尾根登山口⇒福定親水公園に戻る。

標準コースタイムは登り3時間15分、下りが2時間半。

我が家の芝わんこは、成犬なのだが、いわゆる豆柴相当、体重5Kgで、小型犬に相当する。当然、歩幅が小さいので、人間さまが一歩進むのに、3歩くらいかかる。 なので、標準コースタイムからどれだけ遅れるか、日没が心配。

整備された谷筋の登山道を進んでいくと、布滝の標識が、すこし入ると行けるようだが、時間が気がかりなのでパス。

10:13地蔵堂を過ぎると道は歩きやすいなだらかな道に、とうろう岩の標識を経て、11:24 鳥取側との合流点の「氷ノ山越え」着。

見晴らしが良くなり視界が広がってきた、後ろを振り返ると、ゲレンデを懐に抱く鉢伏山が見える。

さらに色づいたブナなどの黄葉・紅葉の中、気持ちよい稜線の道を進む、わんこも一所懸命小さな足を動かしている。

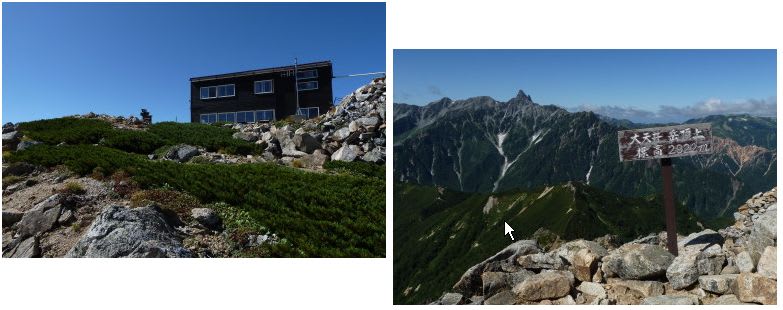

左下: 鳥取側との分岐点、コシキ岩に到着。この頃より行く手上空はすっかり雲に包まれ出した。

コースタイムより30分近く遅れて、13:01避難小屋のある山頂に着く。

我がわんこも小さい足で完歩。 ここで持参の手作り弁当を開く。

1時間近く座っていたので、とても体が冷えた。

山頂を出発し、しばらく進むが、足の短いわんこにとって、大きな石ころの道は何歩もかかり、急な階段道では腹がつかえたりと、とても時間が掛かりだした。

この調子では暗くなる迄に出発点に戻れないか・・・ということで、わんこをだっこして下ることにした。

東尾根避難小屋、15:50着。 ここからは一気に下る急峻道を30分進んで、16:20ようやく東尾根登山口に着いた。

この登山口から車を駐めた親水公園までは、氷ノ山国際スキー場を横切って30分ほど歩けば行ける、これで陽が落ちる前に戻れる。

--- 了 ---

3月の芝わんこ連れ「竜王山登山」の模様をバックデートであげます、 こちらでどうぞ。