このTOBについては両者の合意後も、希望価格をめぐる交渉が長引いたが、大証側が折れる形で、価格交渉は決着。08年11月18日からTOBが開始された(12月17日まで。12月18日に成立が発表された。)。しかし金融危機の中で、新規上場は冷え込んでいる。

上場企業の破綻劇が繰り返される中で、資金調達をしたうえで計画的な破綻を疑わせるケース(トランスデジタル08年9月30日上場廃止)や架空取引といった不正会計が疑われているケース(プロデュース08年10月27日上場廃止)など、投資家保護に反するケースも散見され、新興市場への信頼感は低いのが現状である。この間、上場廃止のケースも極めて多く、ジャスダックは一般の投資家にとって安心して投資できる場所ではなくなっているといえる。投資した企業が上場廃止になる恐怖にいつも身構えなければならない市場では、投資家は困ってしまうのではないか。

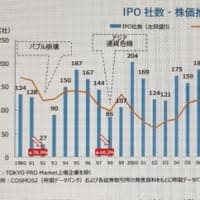

ジャスダックと東証について、新規上場企業数と上場廃止企業数を対比すると、ジャスダックは多産多死の傾向がはっきりしている。誰がこのような腐りきった市場に虎の子のお金を投ずるだろうか。

このような状況を改善するためには、新興企業だからゆるやかな基準でよいといった考え方を根本から改める必要がある。新規公開というのは上場基準を満たした企業に与えられる勲章といってよい。基準をズブズブに緩めたままでは、勲章は名誉とはならず、情報開示をいくら進めても市場への投資家の信頼は回復しない。

JASDAQ

| 暦年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

| 新規上場企業 | 68 | 63 | 54 | 15 |

| 上場廃止企業 | 55 | 44 | 46 | 72 |

| 年末上場企業 | 956 | 971 | 979 | 926 |

東証(一部・二部・マザーズ)

| 項目 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

| 新規上場企業 | 99(57) | 114(41) | 68(23) | 54(13) |

| 上場廃止企業 | 54(3) | 49(3) | 70(4) | 79(7) |

| 年末上場企業 | 2,323 | 2,391 | 2,389 | 2,373 |

括弧内は内数でマザーズの数

証券界では国内に6つも新興市場があることは乱立で不効率との批判が強かった。これは地方の取引所が生き残りのため地域活性化を理由に新興市場を立ち上げたのが一因。

しかし6つの統合ではなく、本当はマザーズ(東証)、ジャスダック、ヘラクレス(大証)の3つの統合が課題であることは衆目に一致するところ。

大証としては大証とジャスダックの売買システムの共通化で、ジャスダックの割高な手数料を引下げ、ヘラクレスとジャスダックとの上場ルールの統一化で規模のメリットを追及、廃止基準の強化で市場への信頼性を確保。さらにデリバテブやETFなど商品の多様化を進め市場の魅力をたかめて、内外の機関投資家を呼び込む構えとされる。

しかし新興市場の上場基準そのものを厳しくしなければ、投資家の信頼が回復することはありえない。活性化という言葉に浮かれて基準を際限なく緩めて、いかがわしい企業にまで上場の道を開いたことが社会的公器である取引所としてそもそも間違っていた。またそうした問題企業の幹事を勤めた証券会社にはなんらかの制裁が加えることで、安易な上場の道を閉ざすことを取引所は考えるべきだ。

講義録第8回 新規公開企業・上場廃止企業

時価総額ランキング 上場・上場廃止における時価総額基準

時価総額・上場企業数・売買代金

Written by Hiroshi Fukumitsu. You may not copy, reproduce or post without obtaining the prior consent of the author.

証券市場論講義 証券市場論リンク