【リアル対局が叶わぬ ご時世のなかで ~ いにしえの名局を並べる の巻】

これは夏目漱石門下の一人、

中勘助(なか・かんすけ、1885~1965年)の

随筆「独り碁」の主に後半部分である。

没後、岩波書店から随筆集が刊行された。

(以下、読みやすいように現代仮名遣いに手直ししています)

◇

昭和33年12月

家のない私は30前後のころ

谷中の真如院という寺に仮寓していた。

(中略)

そこに引き籠もった私は

山門を境に世間と出来るだけ交渉を断ち

次第によっては僧籍にでも入りかねない

気持ちだったけれど

ついにそこまでにはならなかった。

(中略)

さて独り碁の話に。

そういう隠遁孤独の生活のなかで

私は時たま碁を置いて楽しむことがあった。

稀に水晶のごとく冷たく冴えた冬が

独り碁の好季節である。

碁は仙中の俗というが、

それは素人がいかに単純に娯楽としてやるにしても

盤上の利害と勝負を無視することはできないからであろう。

しかし独り碁はその「俗」を脱却させる。

一手一手の得失と終局の勝負を忘れてしまっては

碁は成立しないけれども

古碁名局を置くとなれば

それは自分の得失ではなく、

敵手との勝負でもない。

第三者として見る盤上の石の配列の利害であり、

勝敗であるに過ぎない。

名誉と家禄を賭けた血の出るような争い碁も

興のある烏鷺(うろ)の戦となる。

しかも交互におく黒白の一石は

自分の恥ずかしい俗手凡手ではなくて

本因坊の、井上因碩のそれである。

そこに独り碁独特の清澄さ、気安さと奇異な旨味がある。

私はまず黒石を右手の指先に挟んで

パチリと最初の一石をおく。

いわば幾億千万の星のなかで その美しい

いや先の光輝を放つ宵の明星である。

ただこれは碁盤の経緯度のうえに漆黒の光沢を放つ。

昔のさる学深い棋聖は

当時の天文学?を下界の盤上にひきおろして

その第一石をいわゆる天元に置いたという。

彼は非凡であったがために過ちを犯し、

非凡であったがために自他共に

その過ちに気づくのに暇がかかった。

さて次に私が打ち下す第二石は

もはや縦(ほしいまま)に現れる白色の二番星ではない。

それは普通 第一石とは遠く離れた碁盤の他の隅に置かれようとも

遙かに第一石を睨まえ、我々凡手には考察しきれぬ

複雑な戦略的理由によって盤石のごとく動かしがたく

据えられるのである。

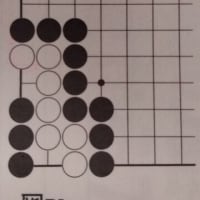

続いて、ちょうど星座とそれを構成する各の星に

それぞれ名があるように

大きくは定石、布石、

細かくは小桂馬しまり、大桂馬しまり、一間高がかり、二間高がかり、

等々、無数の名でよばれるそれぞれの場合場合の利害得失を考えて

いろいろな形に互いの石が配置される。

それらの石と石、白黒の石のあいだにさえも

不思議な、微妙な、あるいは鉄線のように強い、

あるいは金柵のように美しい、または糸のように弱い、

一方その形もあるいは塁壁のように堅固な、

または木柵のような脆さを思わせるなど

種種様様の味と感じを与える。

私は指先に石の冷たさ、滑らかさ、堅さ、多少の重さを

おぼえながら時に弱く、時に強く盤上に打ち下す。

胸のすく音、はねかえる響き。

そして時々、冷えた指をかたわらの火鉢にかざす。

締まった佐倉炭、底光る火気、きちきちとひわれる音、燃えるガスの焔の色、

そのうえには南部の鉄瓶がどす黒くのっている。

それはやがて耳に快い松風をきかすであろう。

私は大抵、一局で碁笥をとじる。

数々の局を続けることにより

故人の名局が凡手の脳裏に錯綜して

風趣をそのなうことのないように。

独り碁や笹に粉雪のつもる日に

疫病の猛威が拡大基調で続き

いつ峠を越えるのか先行きが見えません。

碁打ちの皆様、いかがお過ごしでしょうか。

おうち暮らしが続くなか、

ネット碁に傾く碁友が増えてきたようです。

わたしは以前、千局余り打って“卒業”した口ですが、

やってみて、あまり好みではありませんでした。

相手の顔が見えないこと、

パソコン画面に向かう時間が長くなり過ぎること、

根を詰めると体調に差し障りが出てしまうこと、

などの理由からです。

石に触れるのと、マウスをクリックするのは

似て非なるモノだ、と思っています。

経験的に言えば、一日2局が限度でしょう。

しかし、それができないのが難しい。

わたしが昔、禁煙に時間を要した経験からも

それはよくよく分かるのです。

この随筆を読んで、

棋譜並べの愉しみがどこからきているのか

改めて分かったような気がしました。

元は「碁の勉強」ではあるものの

それだけでは語り切れない部分があります。

いにしえの異人との対話の感がある

とでもいえるでしょうか。

これはこれで、

なかなか不思議な感覚なのです。