【三味線も芸の内?の巻】

■囲碁は、「手談」という別名があります。交互に石を打っていくことがコミュニケーションというわけです。事実、相手の打ちぶりで、どんなヒトかが大体分かります。気持ちよく打った後は、仲良くなれます。

■「古い家の日当たりのよい縁側で、二人のんびりと楽しむ」というのは別として、通常の同好会や碁会所の対局で「しゃべりながら対局する」のは好みません。やはり真剣勝負でなくては楽しみ半減といった所でしょうか。

■「そう硬いこといわず楽しもう」というヒトもいます。仕方ありません。上手が「うーん、負けたなあ」「強くなったなあ」という時は要注意です。思うツボにハマリ、どんどん深みにはまっていく。「三味線も芸の内」でしょうか。心理戦に対応するものまた勉強、そう思えばいいのかもしれません。

◇

■こちらは本物の芸。

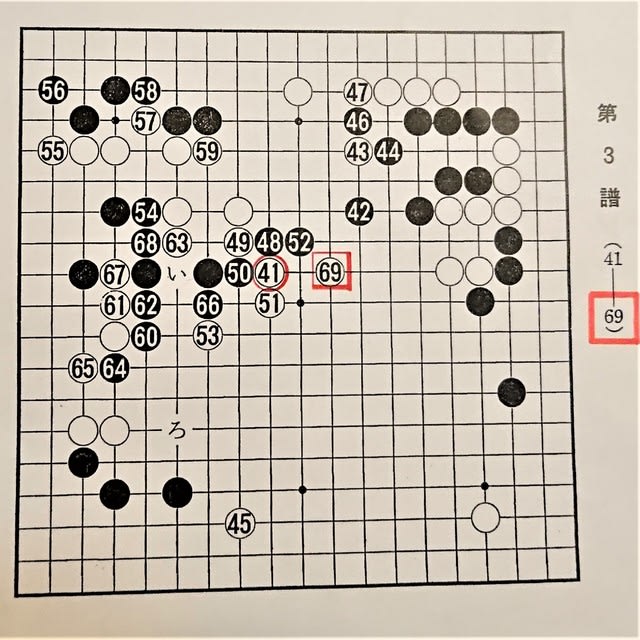

■大正13年、本因坊秀哉名人と瀬越憲作六段。2子局です。最後の世襲制本因坊と新鋭の筆頭格の対局。「下手ごなしの名手」秀哉が満々たる闘志で持碁に持ち込み、「白の傑作譜」として名高い一局です。

■「2子局」は「互先」とそう変わりありません。黒は序盤で追いつかれないよう、慎重に打たねばなりません。わたしは二段に2子を置いてもらいますが、苦手ではありません。逆に六段に2子置かせてもらいますが、これはやりにくい。最初にリードしている状況は意外に打ちにくいものです。

■この一局を100手まで並べてみてください。形と流れが分かったような気になってしまいます。先ほど最後まで並べましたが、黒が上手くやっているようなのに、白はそれ以上に対応しています。

■おまけ

▼終局。258手完。

▼ダメ詰めが終わった時点で、終局を確認し合う。死んだ石を碁笥(ごけ、碁石収容器)のふたに全部入れる(手に持ったまま埋めるのはトラブルの元。絶対にやってはいけません)→碁笥の中の石で埋めていく。小さい所や中央を先に埋める。大きい所やスミは数えやすいので残しておく

▼整地。「10目」「20目」「半端」の形にして、一目で相手も自分も分かるような形にします。左上の白10目、右下白20目を見てください。中に白石が入っているので、白地であることが分かります。黒地か白地かがはっきり分かるように境界を整えます。持碁(引き分け=置き碁の持碁は白の勝ち)になりました。