これは先日(5/1)の役員会での議論のひとコマです。

「子供会がほとんど活動できていないようなので、部屋(集会所)の中で活動できないのであれば、お外の活動をお世話してあげたらどうでしょう」

「放課後は学校からすぐにお家に帰って、その後は子供たち同士で遊んだり、外出してはいけませんと指導されているんです」

「うちの子供が、友だちの家に行って宿題をいっしょにやったら、小学校の先生から注意された、って言ってました」

「小学生が友だち同士で遊べないって、そんなことになっているとは知りませんでした」

コロナ禍だから学校のきまりとしてすんなり受け入れている保護者の方が多数であるのかもしれませんが、コロナ禍が収まるまで仕方ないと我慢している保護者の方や、中には、”お箸の上げ下ろし”まで、口出しされるのは不愉快この上ないと思っているお父さんもおられるのではないでしょうか。

コロナ禍の今日(5/3)は、憲法について少し考えてみましょう。現在、宮代町は”マンボウ”の区域になっていないので、子供たちが活動を自粛するかしないかは、個人の自由です。この自由は、憲法が保障する基本的人権の一つなので、学校の先生(公務員)は、子供たちが活動する自由を奪ったりしてはいけないのが原則です。

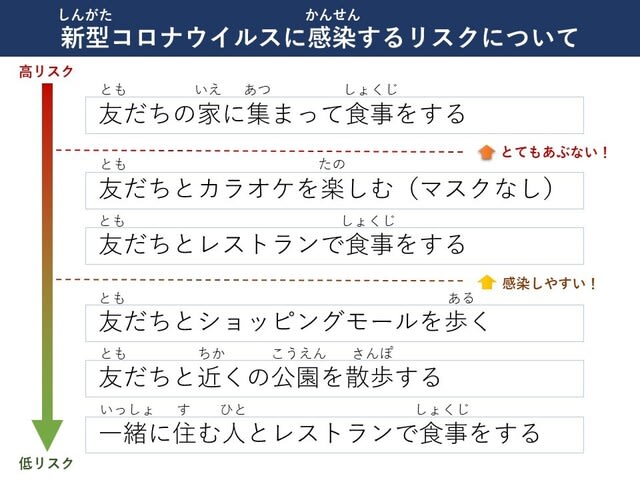

それでは学校ではどうしてルールを定めて、子供たちにそのルールを守るよう説くのでしょうか。その理由は感染症予防のためです。新型コロナ感染症は、未だほとんどの人が免疫を持っていないので、もし感染した場合、高齢者や基礎疾患を持つ方が重症化したり死亡したりする危険があります。

誰かひとりが感染して、その家族や友人の中で高齢者や基礎疾患を持つ方に感染拡大して命に危険が及ぶことがないようにしなければなりません。子供たちを含む一人ひとりがちょっとだけ我慢して(自粛して)、思いやりをもって生活していこうというわけです。憲法で言えば、自分と他人の基本的人権のバランスを取る(比較衡量する)という考え方です。

それでも社会・経済活動を止めるわけにはいきませんので、感染者は発生してしまいます。医療関係者など人間の生命や暮らしを守るのに欠かせない仕事に従事する人々(エッセンシャルワーカー)が、自ら望まないにも関わらず感染してしまうことがあるかもしれません。感染者の基本的人権も同じように守られなければなりませんので、(たとえ不注意であったとしても)感染者やそのご家族が感染したことを責めたり、いじめたりしてはいけません。

医療病床が満杯にならない範囲に感染をコントロールして免疫を持つ人が増え、一方で、安全なワクチン接種により大多数の人々に免疫を獲得してもらうことで集団免疫が達成できれば、再びわたしたちの活動は自由になります。世界中の誰もがその日を待ち焦がれて、ちょっとだけ我慢しながらいっしょに暮らしています。

文責:福井宏