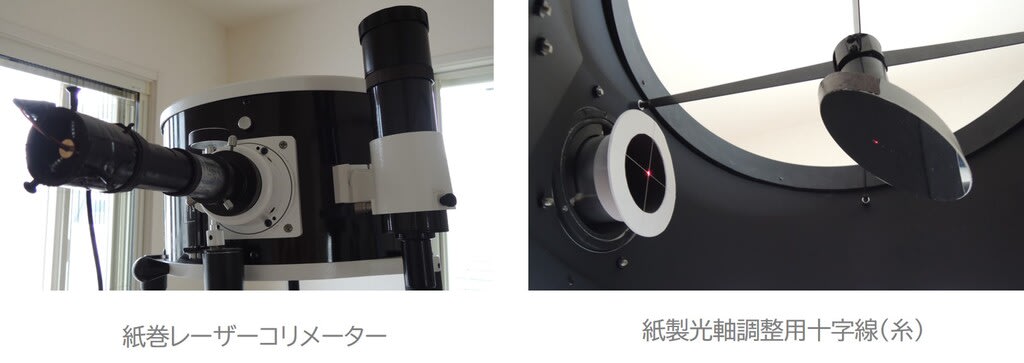

自作レーザーコリメータを使ってDob12"の光軸調整も終え、早く惑星の見え味を試そうと待ってはいたものの、なかなかチャンスに巡り合えない。

タップリ時間があったはずの今年のゴールデンウィークも天気が悪かったり、晴れていても我が家の3階のベランダだと風が強くてまともに惑星面が見えなかったりと、大口径のもつ集光力も分解能も持て余したまま、室内で存在感を放っていた。

高層のジェット気流は仕方ないものの、よく風が舞うベランダ内、鏡筒内の空気の流れを何とかして少しでも安定できないものか考え始めている。

5月13日は翌日も天気が良いという事で期待して早めにDobをベランダに出しておいたものの、夜9時を過ぎるとモクモクと厚い雲が発生しだして、重い望遠鏡を再び室内へ。

翌14日は昼間の天気も曇りがちで15日からは天気が下り坂との事。 暗くなっても薄雲と黄砂のせいで透明度は極めて悪く、北極星を双眼鏡で探すような状況だったが透明度とシーイングは別物と自分に言い聞かせ、取りあえず望遠鏡を持ち出しアラインメントを終えた。

最近購入したQBPフィルターで空を確認したがM81がかろうじて認識できるレベルで、条件が良いと見えるM82もこの日は見えない。

QBPに期待したM97はいまだ見ることは出来ず、仕方なく球状星団めぐりとM57をサラッと見終えると再び部屋に戻って待機。

1時を過ぎると薄雲の中、木星と土星が仲良く昇り始め、望遠鏡で覗くとまだゆらゆらとしているが、風もなく、湿度も低く、気温も安定した比較的好条件がそろってきた。 シーイングはざっと3/5程度だが、高倍率にしてもガリレオ衛星がスキップする様子も無く安定して見え、木星表面の縞模様も時たまグジャグジャと細部構造が浮き上がってくる。

木星を見終え、土星に移ろうとしている最中の出来事であるが、たまたまファインダーを覗いていた時の事、木星と土星の間を恐らく人工衛星と思われるが、北から南に進行し、ファインダーの視野内でふっと消えていった。 木星と土星という二大惑星の間を突き進み、ファインダーの視野内で消えるという、早朝の超レアな光景が見られ何か嬉しくなった。

ようやく光軸合わせの成果(というほど劇的な変化があったわけではないが)を確認し終えると下弦の半月と火星が昇ってきた。火星はビワのような形状でまだまだ小さいが、ギラギラとしたオレンジ色の表面の先端に白く輝く極冠がその周りを取り囲む黒々とした模様により更に光り輝いて見えた。

まだ薄明までは多少時間が有ったのと、木星面が地味だったこともあり、早々に眼視を切り上げ、久しぶりに写真撮影を行う事にした。 下の写真が出来立てほやほやの惑星達。

これらの写真は等拡大処理しているのでこの日の視直径の違いが見て分かる(個々の写真クオリティに関してはお許しを)。

また3惑星の写真撮影の間は、カメラと望遠鏡はずっと固定接続したまま撮影していて、惑星のその傾き方を眺めていると、太陽を中心にほぼ同一平面上を公転していることがを実感できるようで面白い。月の写真も撮って並べておくべきだった。

今回の写真はDob12"を通してNikon Coolpix(1/2.3型CMOS)で、それぞれ30秒ほどのコリメート撮影動画からステライメージで画像処理。コンポジット画像枚数は100枚~400枚(Limit:10%~40%)ほど。 接眼レンズは左下の火星のみVixenのNLV2.5mmの600倍、その他はNLV6mmで250倍。。

いまだコリメート撮影で、と驚かれるかもしれないが、今持っている撮影機材では一番手軽な手法で、装置の準備・装着、撮影を合わせても3惑星で30分程で完了できた。

光量たっぷりの大きな惑星面をそのままコンパクトデジカメで単純に動画撮影するという原始的な手法だが、ピントの出しやすさもあり、ゆるい天文ファンとしては、なかなかこの撮影手法をUpgrade出来ないでいる。

夕方の金星も別の日に撮影したものだが折角なのでUp。

これは8cmMARK-XとCANON EOS x5の組み合わせで拡大法にて撮影。 PL10mm(×100)を使用して合成焦点距離約9000mm。

動画より200枚ほど抽出してスタック・コンポジット。

本画像は露出オーバー気味で表面中央部は白くサチり、青のハロが取り切れていないが、むしろこの望遠鏡の眼視のイメージに極めて近い。

尚、この撮影にはミザール製のモータドライブと拡大撮影用アダプター(当時新星アダプターと呼ばれていたような記憶がある)という、共に40年以上前の製品を使用。モータの回転を安定させるための調整時間が必要だったり、当時は画期的だったヘリコイド調整部分が逆に動いてピントが出しにくかったりと、それぞれ問題は有るもののもうしばらくは使用していきたい。

薄明が始まるとまた少しづつ雲が出現、本日のお楽しみの終了である。