運動連鎖と正しい骨格運動の関係についてお話ししたいと思います。

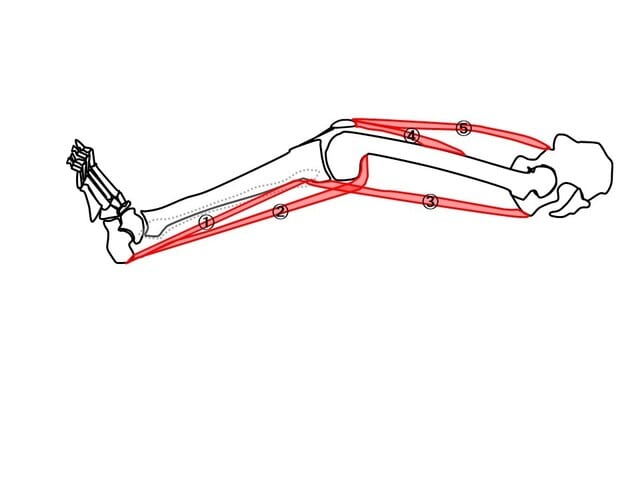

運動を起こすためには筋肉が必要です。骨格は筋肉によって動くと言っても良いと思います。筋肉には起始、停止と骨のどの部分に付着しているかを分かる必要があります。見出し画像で出したように例えば下肢ですが、大まかにポイントとなる筋肉を赤で示しています。

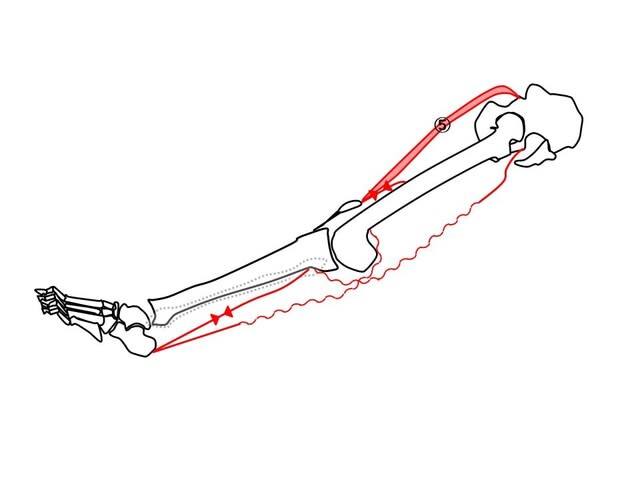

そうなるとこの筋肉の引っ張り合いのバランスが崩れる時どうなっているか考えてみます。逆に骨格がどう動くかを見てもらうのも良いと思います。

例えば②と③が緩んでいると膝は伸びすぎて後ろに落ち込んでしまうバランスになると思います。2次元ですので少し無理がありますが反張した(伸びすぎた)膝になり、伸びすぎて曲がる時にぶつかる膝が想像できると思います。④の筋肉も働きにくくなります。

それでは②が緩んで③が硬くて短くなった場合どうなるでしょう。膝関節で大腿が前面に押し出されます。伸びにくくなった膝になり、最終的には曲がる時もぶつかって曲がりにくくなってしまう膝が想像できると思います。

膝のズレ方は病態によって異なりますが、足関節のズレはどちらの病態も前が開いて動きの支点が後ろに移動してしまっています。これは①が拘縮、短縮してしまっているからです。ここの病態は似ていても(2次元では)、この上の病態が違うと膝の変形も変わってきます。実は先日お話ししたO脚、X脚もこれが関わっています。ですから足関節前側が開いて支点が後ろに行っていると言っても実際は横方向には違う方向にずれています。あくまで図は2次元の話ですが膝関節は比較的2次元に動くので説明が成り立ちやすいです。

人の骨格は複雑に絡み合って動きます。骨格が先か筋肉が先かの問題はありますが、図から動きが繋がって骨格が崩れることは理解できる部分もあるのではないでしょうか?

ですから正しい骨格運動が出来ている時、正しい運動連鎖をしていると言え、運動連鎖が繋がっていく時、正しい骨格運動をしているといえるのです。どうでしょうか?少し分かりやすくなったと思っていただけたら幸いです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます