成29年9月5日(火)・6日(水)・7(木)・8(金)・9(土)

参加人数 : ツーリングメンバーは7名(千葉チャプター11名)

天候 : 前半は曇りまたは雨(一時豪雨)、後半は晴れ

今回のツーリングはHOGロングツーリングラリーin北信越に合わせて、4泊5日の旅の記録です。

1日目が群馬の『万座温泉』(万座プリンスホテル)、2日目が富山の『宇奈月温泉』(金太郎温泉)、3日目が岐阜の『ホテル木曽路』、4日目が長野県の『飯田ライダーハウス』の予定です。スタートは曇り空ですが雨は大丈夫そうです。当初の予定は『羽生パーキングエリア』で4名が集合して、その後、『横川サ-ビスエリア』でT口さんと合流し、『万座温泉』のホテルでI原さんと合流、2日目の『道の駅・うみてらす名立』で合流です。2日目以降は7名でのツーリング予定です。北信越の歴史と文化を訪ねる旅ですが、天候に左右されそうな雲行きです。

一日目 9月5日(火曜日)

スタートは『羽生パーキングエリア』に4人が集合して昼食後、12時出発です。しかし、時間になってもA田さんが姿を現しません。電話が掛かってきましたが、関越道の『高坂サービスエリア』に居るとのことで、T口さんとの待ち合わせもあり、14時に『横川サービスエリア』でA田さんと待ち合わせすることとしました。

最初の目的地は『館林駅前観光案内所』です。マンホールカードを頂くことが目的です。駅前の駐車スペースにバイクを止めて観光案内所でカードを頂きました。バイクを止めた場所に狸の石像があり『巨人軍栄光の初V不屈のG魂誕生の地”分福球場”』とありました。

その後、群馬県佐波郡玉村町の『下水道総合事務所』に伺いカードを頂き、合流場所の『横川SA』に向かいました。そして、予定通り合流することができました。

ホテルの前にアルコールとつまみをコンビニで購入です。

『鬼押しハイウエー』の豆知識

鬼押ハイウェー(おにおしハイウェー)は長野県北佐久郡軽井沢町から群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原に至る一般自動車道。プリンスホテルが管理運営を行う有料道路である。

西武鉄道グループが開発。かつてはコクド(旧)が経営。浅間山麓の軽井沢から鬼押出し園、万座温泉、草津白根山へと、上信越高原国立公園の真ん中を縦走する全長約60 kmの浅間 - 白根火山ルートのうち、峰の茶屋(軽井沢町) - 鬼押出し - 鎌原(嬬恋村大字鎌原地内)間の約16 kmを指す。1日24時間営業を続けており、峰の茶屋料金所から鬼押出しまでの軽井沢区間と、鬼押出しから鎌原料金所までの鎌原区間でそれぞれ別に通行料金を徴収(普通車の場合、軽井沢区間270円、鎌原区間370円)する。冬季閉鎖はない。 道路はよく整備されており、眺望もよく、浅間山麓の快適なドライブコースとなっている。周辺は別荘地としても開発されている。但し、浅間山は活火山である為、噴火活動によっては通行規制がある。

この道は一般自動車道であり、かつ道路交通法による一部車両通行規制が行われており、歩行者・自転車の他、50cc以下の原動機付自転車及び125cc以下の自動二輪車の通行は出来ない。

『万座ハイウエー』の豆知識

万座ハイウェー(まんざハイウェー)は、群馬県吾妻郡嬬恋村にある一般自動車道。プリンスホテルが管理運営を行っている有料道路である。

嬬恋高原から万座温泉まで本白根山の中腹を登って行く総距離は20.3kmの高原道路。通行料金は普通車で片道1050円(税込)。 一般自動車道となっており、かつ道路交通法による一部車両通行規制が行われており、歩行者・自転車の他、50cc以下の原動機付自転車及び125cc以下の自動二輪車の通行は出来ない。万座温泉付近の開発を行っていた西武鉄道グループが、1973年12月1日に供用を始める。万座ハイウェーと鬼押ハイウェーと併せて「浅間白根火山ルート」という。冬季は、同地区を結ぶ国道292号が閉鎖されるため唯一のアクセス路となる。 料金所より山頂寄りでつまごいパノラマライン北ルートと立体交差するが、相互接続はされておらず出入りはできない。

そして、到着しました。『万座温泉』

16時30分到着です。まずは到着後の乾杯です。

18時になりました。開宴時間です。

乾杯の音頭は千葉チャプターのWさんの挨拶から始まります。

温泉につかりすぎて、いつもの黄色いハチマキが水色に変色してしまいました。

全員での宴会はそろそろ閉宴です。いつもの如く、二次会を開宴します。

でも風呂に入っていないので温泉に先に行きます。

『万座温泉』の豆知識

万座温泉(まんざおんせん)は、群馬県吾妻郡嬬恋村干俣(ほしまた)(旧国上野国)にある上信越高原国立公園内、標高1,800mに位置する温泉。岐阜県下呂市の濁河温泉と並び通年自家用車で辿り着ける日本最高所の温泉である。近くには湯釜・洞釜・水釜の3つの爆裂火口湖がある。

草津白根山山麓に位置し、冬はスキーのメッカとして春から秋にかけては、かつては湯治場としてにぎわった。

源泉温度が高いことからもうもうと湯けむりを上げ、源泉地は地獄的な様相を見せ、硫黄の匂いが充満している。川床には至る所に源泉が湧出している。中心部の外れにある「空吹き」と呼ばれる硫化水素煙の噴出口は万座温泉の名物となっている。なだらかな山の斜面に十数軒の旅館、ホテルが点在し、後背には万座温泉スキー場がある。一帯が国立公園のため、施設増改築などが思うようにできず、やや老朽化した施設が多い。

長期滞在の湯治客のために、自炊のできる宿泊施設もあるが、地区内はコンビニエンスストアがなく各宿泊施設の売店しかない。また、万座温泉スキー場は映画「私をスキーに連れてって」の撮影地にもなった。湯畑・姥の湯・大苦湯・鉄湯・法性の湯など10ケ所あまりの源泉がある。

因みに、混浴もありました。

そして、混浴を堪能した人もいたようです。

本日の二次回は、そろそろお開きにします。

旅は始まったばかりです。

明日からも安全運転でツーリングします。

二日目 9月6(水曜日)

2日目の朝です。生憎の天候です。霧もかかり視界も芳しくありません。

天候の回復は望めそうにありません。できるだけ早く宇奈月温泉『金太郎温泉』に向かうこととしました。

通り道でもある渋峠の「日本国道最高地点」は見ておきたいと思い、立ち寄りました。景色はほとんど見えません。2,172mの石碑だけが確認できました。

『渋峠・日本国道最高地点』の豆知識

横手山と白根山の間を通過する峠で、志賀草津道路(有料道路)として1965年に開通したが、1992年に無料開放され国道292号に組み込まれている。標高は2172mで、日本全国の国道でも最も標高が高い地点である。

群馬県側からは草津温泉街、殺生河原など変化に富んだ光景が連続する。長野県側は志賀高原、渋・湯田中温泉などが点在する。ただし標高が高いため、例年11月初頭から4月下旬まで冬季閉鎖となり、峠道路長野県側はクロスカントリースキーコースに整備される。

渋峠には群馬・長野両県にまたがる渋峠ホテルが建ち、付近には「標高2,172m」の看板も立つ。ただし真の最高地点は県境から数百m群馬寄りにあり、2004年には「日本国道最高地点」の石碑が建てられた。付近のホテルで「日本国道最高地点到達証明書」が販売されている。

生憎の天気で景色が何も見えませんが、ここからはこんな景色が見下ろせるはずでした。

次の目的地『道の駅うみてらす名立』でFさんと合流できました。

そして各自好きなものを注文し、昼食です。

『道の駅 うみてらす名立』の豆知識

道の駅うみてらす名立(みちのえき うみてらすなだち)は、新潟県上越市名立区にある国道8号の道の駅である。

駐車場は 普通車が212台( 大型車: 6台、 身障者用:6台)トイレは( 男:大6器、小6器、 女:13器、 身障者用:1器)公衆電話、 情報コーナー、そして、 地場物産館(食彩鮮魚市場)、 健康交流館(名立の湯 ゆらら)、 交流促進施設(ホテル光鱗)、 風力発電施設 - 日本初のコンクリート製タワー(高さ50メートル)上に、長さ20.4メートルの羽根を持つ風車を設置。最大出力は600キロワットで、発生電力量の約7割を道の駅施設に供給する(2013年度発電量70万4,193キロワット時)。

そして、到着しました宇奈月温泉『金太郎温泉』です。

何処にも寄らずに直行したこともあり、一番乗りです。

スタップの駐車場の準備もできていませんでした。

14時です。

宴会までに出来上がってしまいます。

『宇奈月温泉』の豆知識

宇奈月温泉(うなづきおんせん)は、富山県黒部市(旧国越中国)にある温泉。黒部川の渓谷沿いなどに旅館や保養所が立ち並ぶ。峡谷美を愛でる黒部峡谷鉄道のトロッコ観光の拠点でもある。

全国的にも珍しい7kmにも及ぶ引湯管を使った引湯である。源泉段階で92〜98度と非常に高温であり、湯量が豊富である。 黒部峡谷の入り口に、ホテルや旅館、商店や土産物店が多数立ち並んでいる。富山県内の温泉地では最大規模。

富山地方鉄道の宇奈月温泉駅前に温泉水を利用した噴水がある。 宇奈月温泉駅から東南に進むと黒部峡谷鉄道宇奈月駅があり、黒部峡谷を訪ねる多くの観光客が利用する。また、反対方向に向かって線路を渡り、商店街を抜けた所にある宇奈月公園には、かつてこの地を訪れたことがある昭和天皇の御製碑や、与謝野鉄幹、与謝野晶子、宮柊二(みやしゅうじ)らの歌碑がある。

到着後の一次会の模様です。

風呂上り後の二次会の模様です。

本番の宴会の開催時間になりました。18時です。

いやいや、Kさんの嬉しそうな顔、自分だけを撮っていますね。『自画自賛』

御開きの時間がやってきました。

記念撮影で終了です。

この後は二次会(今日は2時から飲んでいるので本当は四次会)の開宴です。

睡魔に襲われた人から順番におやすみなさいです。

自分の部屋で宴会をしている関係で、人の布団でA田さんはぐっすり眠っています。

このまま朝まで熟睡でした。

そろそろ今日の宴も閉宴です。

三日目 9月7日(木曜日)

『金太郎温泉』からホテル木曽路に向かいます。名所旧跡等各所を廻る予定ですが?・・・・

今日も一日雨の天気予報です。現在は激しく降っていませんが、雨雲が近づいています。

ツーリングは目的地のホテル木曽路に直行となると思われたので、Mは一人早出をして、マンホールカードとABCツーリングの写真を撮るべく7時にホテルを後とにしました。

まずは富山市の上下水道局を目指しました。

その後、道の駅カモンパーク新湊物産コーナーです。

Mは『道の駅カモンパーク』を後にして『五箇山』を目指します。

そんなころ、千葉チャプターの面々は、出発前の記念写真

千葉チャプターの6名は、道の駅ななもりで昼食です。

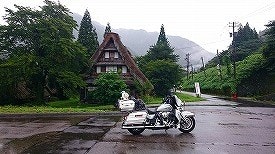

そして、Mは五箇山に到着です。

天候さえ良ければ、こんな風景と出会えたのですが、またの機会にします。

『五箇山』の豆知識

五箇山(ごかやま)は、富山県の南西端にある南砺市の旧平村、旧上平村、旧利賀村を合わせた地域を指す。

赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、利賀谷の5つの谷からなるので「五箇谷間」となり、これが転じて「五箇山」の地名となった。この名称が、文献に出てくるのは約500年前、本願寺住職第9世光兼実如上人の文書が最初である。これ以前には、荘園時代に坂本保、坂南保、坂上保、坂下保、坂北保の5つの領に区別し「五箇荘」とも呼んだ。この五箇と呼ばれる地名は全国に約120ヶ所程度あると言われ、中国の故事より「五を一括り」を由縁とするらしい。日本で「五穀豊穣」や「五人組」「伍長」との語句などである。平家の落人伝説が「五箇」が多いとの所以は、「五箇」が山間地に多いことや落人が山間に逃げることから源平合戦の近隣の地域に伝説が多い。

五箇山の合掌造りの屋根は茅葺である。五箇山の茅葺はコガヤ(チガヤ)を材料とすることが特徴となっている。なお、現在はチガヤの採取量が全ての合掌造りに必要な分を満たせず、重要文化財や世界遺産を除く合掌造りは大茅(ススキ)で屋根が葺かれている家屋がある。昭和30年代までは「結」、集落の共同作業にて葺き替えを行っていたが、現在は富山県西部森林組合(旧五箇山森林組合)が屋根の葺き替え、茅場の管理・刈取りを行っている。

次の目的地は、『白川郷』です。 20分程で到着です。

こちらも天候さえ良ければ、時間を取って散策したのですが、残念!

折角なので、晴れの日の白川郷を紹介します。

『白川郷』の豆知識

白川郷(しらかわごう)は、岐阜県内の庄川流域の呼称である。

大野郡白川村と高山市荘川町(旧荘川村)および高山市清見町(旧清見村)の一部に相当し、白川村を「下白川郷」、他を「上白川郷」と呼ぶ。今日では白川村のみを指すことが多い。白川郷の荻町地区は合掌造りの集落で知られる。独特の景観をなす集落が評価され、1976年重要伝統的建造物群保存地区として選定、1995年には五箇山(相倉地区、菅沼地区)と共に白川郷・五箇山の合掌造り集落として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。白川郷の萩町地区は、今も実生活の場として使われているところに価値があり、それが他地域の合掌民家集落と違うところである。「世界遺産白川郷合掌造り保存財団」などがその保存にあたっている。毎年2月頃の週末には夜間ライトアップが行われる。

和田家住宅(わだけじゅうたく)は岐阜県大野郡白川村にある白川郷として知られる萩町地区にある合掌造り家屋。重要文化財に指定されている。

和田家は1573年(天正元年)よりつづく家柄で、当主は代々「弥右衛門」を名乗った。江戸時代には牛首口留番所役人や庄屋を務め、苗字帯刀を許された。また火薬の原料である塩硝(焔硝)の取引で繁栄した。和田家住宅の建築時代は諸説あるが、文化庁によると江戸時代末期であるという。 往時には20人以上の人が住んでいたという。それは山がちで土地が狭かったこの地では、次男三男が分家することが難しく、結果的に長男一家を中心とした大家族となったのである。またこのような理由から、家屋の規模も大型となった。和田家住宅は1995年(平成7年)12月26日に主屋、土蔵、便所の3棟ならびに土地が重要文化財に指定された。現在も住居として使われているが、内部の見学が可能である。

次の目的地は『郡上八幡駅観光案内書所』です。

『郡上八幡』の研究レポート

八幡町(はちまんちょう)は、岐阜県郡上郡にあった町である。2004年3月1日に郡上郡の7町村で合併し郡上市となる。一般に郡上八幡として知られている。古くから郡上郡の政治・商業などの中心地として栄え郡上市となった今も市役所や県の出先機関がおかれており郡上市の中核を担う町である。

飛騨高地の南部に位置する。長良川が町域を北から南に貫流しており、市街地の標高はおよそ200メートルで、町の東西の山地から支流が流れ込む。集落は長良川とその支流沿いに形成されており、長良川と支流の吉田川の合流点付近が市街地である。

町域には南東に突き出た部分があり、小那比川の流域に属する。これも長良川水系ではあるが、合流地点は下流の関市にあり、八幡町内では分水嶺で他地域と隔てられている。また、鬼谷川及び貢間川は木曽川水系である。

郡上おどり(ぐじょうおどり)は、岐阜県郡上市八幡町(旧・郡上郡八幡町、通称「郡上八幡」)で開催される伝統的な盆踊りである。日本三大盆踊り、三大民謡(郡上節)に数えられる。

中世の「念仏踊り」や「風流踊り」の流れを汲むと考えられている。

盆踊りとしての体裁が整えられたのは、郡上藩主の奨励によるとされる。

江戸時代、初代藩主・遠藤慶隆が領民親睦のため奨励したのが発祥とも、江戸時代中期の藩主・青山氏の時代(1758年〜)に百姓一揆(宝暦騒動)後の四民融和をはかるため奨励したのが発祥とも伝えられるが定かではない

『郡上八幡』の後は『中津川市観光センター・にぎわい特産館』です。

駅前に駐車して、マンホールカードをゲットしました。丁度駅前からホテル木曽路行きの送迎マイクロバスが客を待っていました。運転手さんに聞くとここから約30分でホテルとのことです。

途中の『妻籠宿』でABC写真を撮りホテルに向かいます。

『妻籠宿』の豆知識

妻籠宿(つまごじゅく)は、中山道42番目の宿場(→中山道六十九次)で、現在は長野県木曽郡南木曽町。蘭川(あららぎがわ)東岸に位置する。隣接する馬籠宿(岐阜県中津川市)と、馬籠峠を越える旧中山道史蹟と合わせて木曽路を代表する観光名所として名高い。

経済成長に伴い全国の伝統的な町並みが姿を消してゆく中、いち早く地域を挙げて景観保全活動に取り組んだことが評価され、1976年、国の重要伝統的建造物群保存地区の最初の選定地の一つに選ばれた。

到着しました『ホテル木曽路』、3時前に到着です。 千葉チャプターはまだ到着していません。

バイクもほとんどいません。 ゆっくり風呂にでも入り待ちますか?

三日目の宴会の始まりです。

全体集合写真はありません。 千葉チャプターの記念撮影後は二次会です。

『ホテル木曽路』の豆知識

南木曽地域で初の本格温泉として湧き出しに成功し極めて良質な温泉として誕生した南木曽温泉は、中央アルプスの南端、霊峰「南木曽岳」に降った雨が長い年月(一萬年)をかけ地中深く浸透し、周囲の岩石からいろいろな鉱物や火山ガスを溶解・生成し、悠久な時の流れの中で涵養され、

火山熱を吸収して長い年月をかけ育まれ、再び地表に湧き出した地下循環型の最高の天然温泉です。

2本の井戸とも1500mの深所より湧き出しています。

成分は単純アルカリ泉で、2本の井戸の成分は微妙に違いますが、

いずれも(PH)9.0という極めて高いアルカリ性ですが、まろやかで人体にやさしい温泉です。

四方を山に囲まれたその風呂はさながら山間の泉を彷彿とさせてくれます。その広大さに身を委ねると 日頃のストレスを忘れさせてくれます。まるで「内湯なのに露天風呂みたいなお風呂」。その広さはきっと想像以上。入ってみないとわからない、この雄大さ。

二次会を開宴します。

Kさん、まったく起きる気配はありません。 今日の宴も閉宴です。 「おやすみなさい。」