大宮御所と仙洞御所 (左上の建物が大宮御所です。京都御所の南東に位置します)

京都御所、桂離宮、修学院離宮とともに皇室用財産(国有財産)として宮内庁が管理しています。仙洞御所参観の出入り門は、大宮御所の正門が使用されています。

大宮御所とは、皇太后の御所です。現在築地塀内北西にある大宮御所は、慶応3年(1867)に英照皇太后(孝明天皇の女御)のために女院御所の跡に造営されたものです。英照皇太后が東京に移られた後は、御常御殿のみを残して整理され、現在に伝えられています。(内部は非公開です)

大宮御所御車寄

大宮御所

大宮御所・御常御殿

大宮御所・南庭

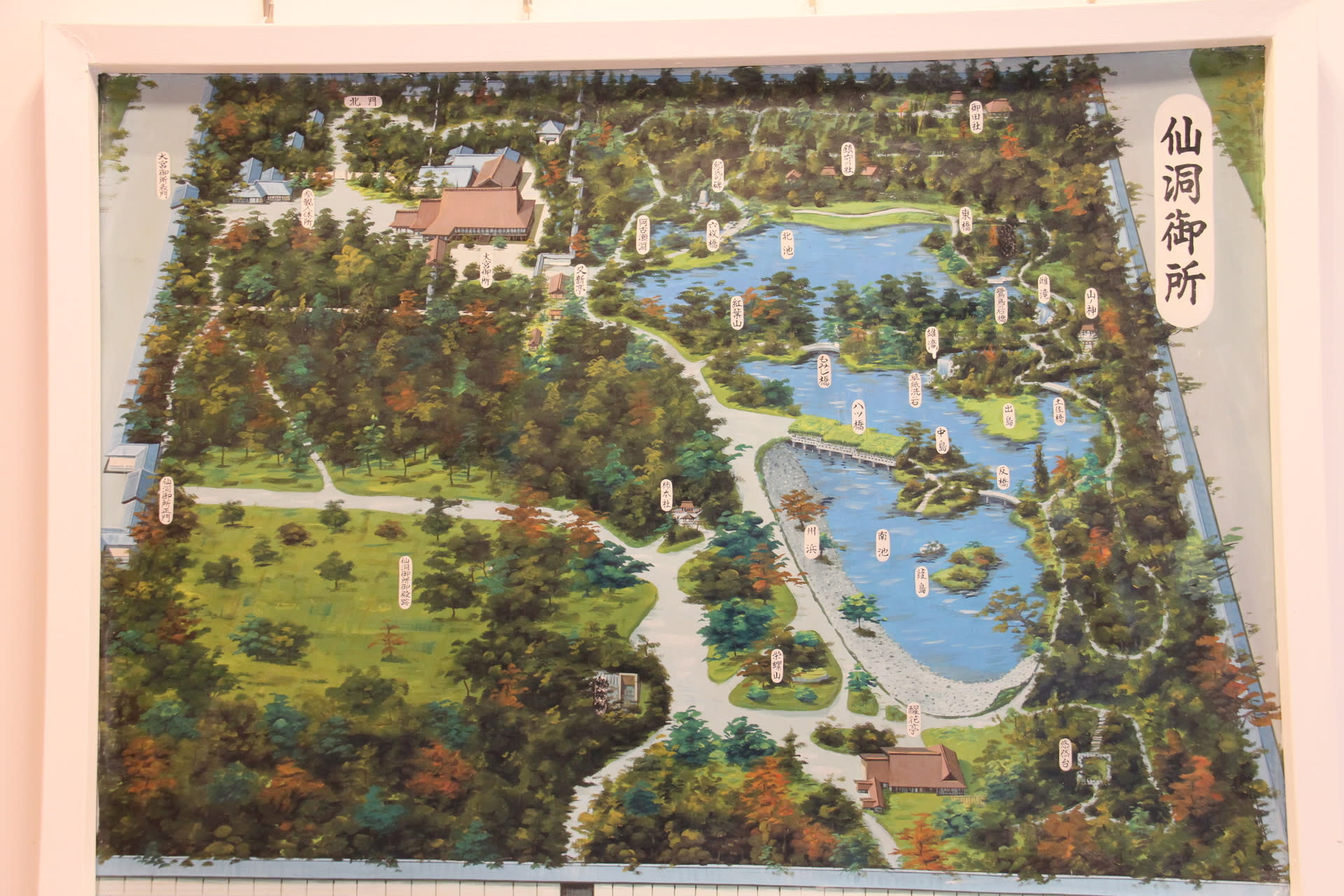

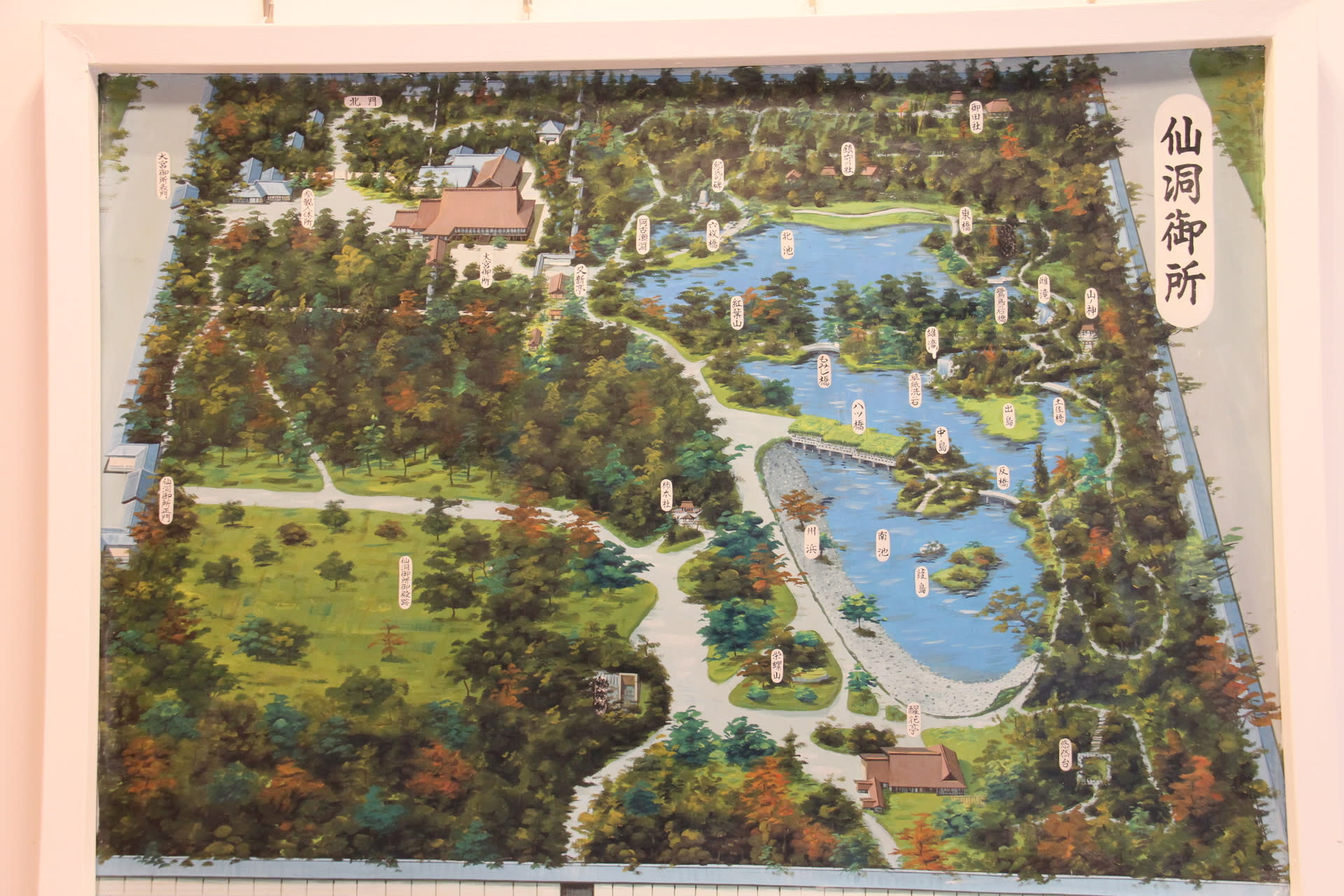

仙洞御所

仙洞御所とは、皇位を退かれた天皇 (上皇・院などといわれる) の御所です。後水尾上皇の御所として江戸時代の初期の寛永7年(1630年) に完成した。三度消失し、その都度再建されてきたが、嘉永7年(1854年) の大火で、京都御所とともに消失したのを最後に、ちょうどその時上皇も女院もおられなかったこともあり再建されないままとなった。そのため現在の仙洞御所には醒花亭、又新亭の二つの茶室以外に御殿等の建物はまったくなく、東側いっばいに南北に展開する雄大な庭園が往時の面影を残しているだけです。

京都御苑清和院御門から見た仙洞御所の築地塀

仙洞御所の入口

北池・南池とその周辺

州浜 (すはま)

楕円形のやや平たい粒の揃った石を敷き詰めています。その石一個につき米一升の約束で集めさせたという伝承があり,「一升石(いっしょうせき)」の別名もあります。

南池越しに見た醒花亭

醒花亭 (せいかてい)

庭園の最も南の位置に北面している茶亭で、南池を一望する格好の場所にあります。正面の玄関は廂を付け出し、腰高障子を入れ、向かって左に(東側)は奥に四畳半の書院、手前に五畳の入棚(縁側)を取り、書院と入側の境に建具を入れないところが特異です。

又新亭 (ゆうしんてい) の外腰掛

又新亭 (ゆうしんてい)

明治17年(1884)に近衛家から献上された茶室です。もともとこの場所には、修学院離宮から移築した茶室止々斎があったが、火災により消失しました。

雄滝

八ツ橋と藤棚

土橋

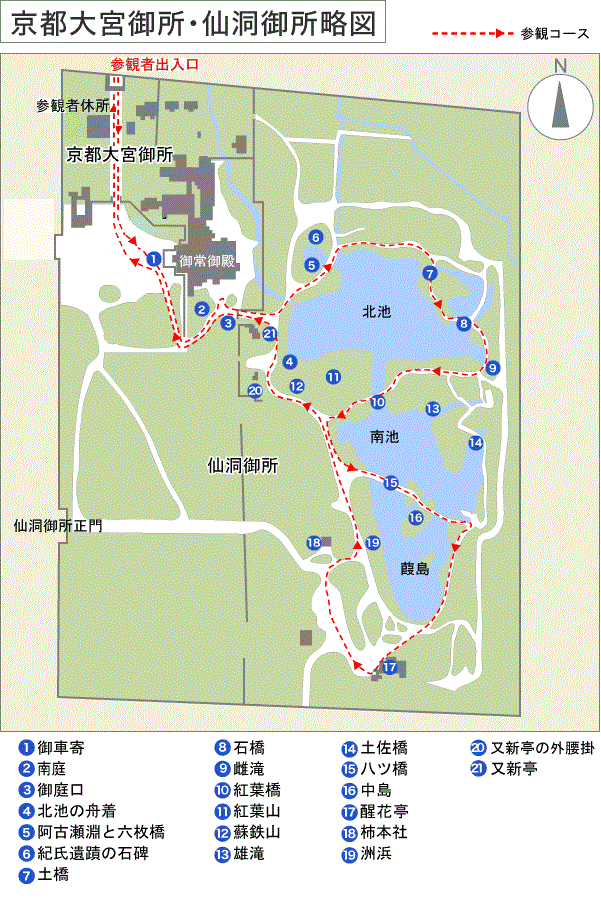

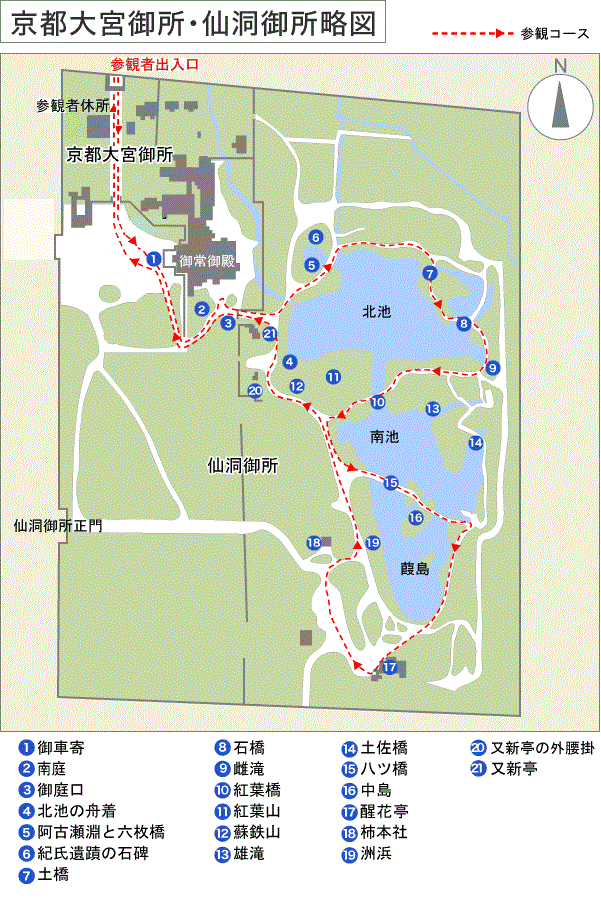

下のコースで回りました。

京都御所、桂離宮、修学院離宮とともに皇室用財産(国有財産)として宮内庁が管理しています。仙洞御所参観の出入り門は、大宮御所の正門が使用されています。

大宮御所とは、皇太后の御所です。現在築地塀内北西にある大宮御所は、慶応3年(1867)に英照皇太后(孝明天皇の女御)のために女院御所の跡に造営されたものです。英照皇太后が東京に移られた後は、御常御殿のみを残して整理され、現在に伝えられています。(内部は非公開です)

大宮御所御車寄

大宮御所

大宮御所・御常御殿

大宮御所・南庭

仙洞御所

仙洞御所とは、皇位を退かれた天皇 (上皇・院などといわれる) の御所です。後水尾上皇の御所として江戸時代の初期の寛永7年(1630年) に完成した。三度消失し、その都度再建されてきたが、嘉永7年(1854年) の大火で、京都御所とともに消失したのを最後に、ちょうどその時上皇も女院もおられなかったこともあり再建されないままとなった。そのため現在の仙洞御所には醒花亭、又新亭の二つの茶室以外に御殿等の建物はまったくなく、東側いっばいに南北に展開する雄大な庭園が往時の面影を残しているだけです。

京都御苑清和院御門から見た仙洞御所の築地塀

仙洞御所の入口

北池・南池とその周辺

州浜 (すはま)

楕円形のやや平たい粒の揃った石を敷き詰めています。その石一個につき米一升の約束で集めさせたという伝承があり,「一升石(いっしょうせき)」の別名もあります。

南池越しに見た醒花亭

醒花亭 (せいかてい)

庭園の最も南の位置に北面している茶亭で、南池を一望する格好の場所にあります。正面の玄関は廂を付け出し、腰高障子を入れ、向かって左に(東側)は奥に四畳半の書院、手前に五畳の入棚(縁側)を取り、書院と入側の境に建具を入れないところが特異です。

又新亭 (ゆうしんてい) の外腰掛

又新亭 (ゆうしんてい)

明治17年(1884)に近衛家から献上された茶室です。もともとこの場所には、修学院離宮から移築した茶室止々斎があったが、火災により消失しました。

雄滝

八ツ橋と藤棚

土橋

下のコースで回りました。

今回、訪問された仙洞御所には、是非一度行って見たいと考えています。できたら、5月ごろの花が咲いている時期に・・。

今回の大宮御所と仙洞御所の探訪記も大変参考になりました。こちらも約1時間での見学コースなのでしょうか・・。

花が咲いている時に、北池と南池を巡りながら、お庭を拝見したいです。

今回の京都市の3カ所のお庭巡りはかなりの強行軍だったことと思います。しかも、大寒気団が来る前に、訪問されてよかったです。

日ごろの行いの良さが幸運をもたらしました。

仙洞御所が一番美しいのは、ヒトリシズカさんが考えておられる5月のようです。

フジの花が60cmほど垂れ下がって、実に綺麗だということを説明の方がおっしゃっていました。

ただ、その時期は参観希望者が多くて、抽選に当たるかどうかが問題です。

遠方から訪れるときはホテルの確保も難題です。シーズンはどこも混み合います。

当たってからホテルを予約するか、予約してから参観申し込みをするか悩ましいところです。

今回は余裕を持った日程で出かけましたので、忙しさは感じませんてした。

訪れるのが一週間遅かったら、この寒波に出会っていました。幸運でした。

今回は御所ですか?

私も10年近く前に訪れましたが、どの建築や御庭は風格を感じますね。

大宮御所の懸魚のご紋や鬼瓦などの飾りは他では見られない素晴らしいものですね。

寺社巡りでいつも懸魚や唐門の飾りに興味をもっています。

大宮御所は皇太后の御所だけあって風格がありますね。

kormanさんも懸魚や唐門の飾りに興味をお持ちですか。

私もそちらの方に目がいきます。

棟木や桁の先を隠すための飾り板。色々な形があり興味を惹かれますね。

おはようございます。

大宮御所と仙洞御所の訪問記、堪能させてもらいました。ここも知らない場所です。

日本庭園の中にある建物すべてに風格と歴史を感じますね。

すごい写真の量ではありませんか?

参観者の姿を入れないように注意して撮られたのではないかと推察しています。

今回訪れた3箇所ともに、じっくりと撮影するなんでことができませんので

構図がどうだとか露出がどうだとかは一切無視でした。

手当たり次第シャッターを切るのが精一杯です。

参観者の姿を入れないようにするのにも苦労しますね。

季節がよければ、もっと素晴らしいのでしょうが、

この季節は花や紅葉がなくて彩りにかけますね。

そして三重の屋根が建物全体のバランスを保っているのだなと言う事にも気づかされました。

趣をガラリと変えて立つ二つの茶室は地味な中に究極の美が感じられますし

それらを囲む庭園の美しさにも、ただただ口をあんぐり開けて見入る外ありませんでした。

シーンと静まり返った空気感が、とてもいいですよね。

そう思うのもイケリンさんが観光客の姿を避けた努力の賜物なのでしょうね。

抽選は難しいのでしょうか?

大宮御所は皇太后の御所だけあって、質素さの中に優美さを感じますね。

庭園は、どこともよく手入れがなされていて美が保たれています。

二つの茶室も、それぞれに趣のあるものでした。

参観の抽選は、なんともいえませんね。今の時期は比較的空いているようですが、

春や秋のシーズンはかなりの希望者があるようです。

参観希望日の3ケ月前の1日から受付が始まります。

インターネット枠は募集数が少ないので、桂離宮なんかは、あっという間に埋まります。

往復ハガキで第1希望日と第2希望日を記入して申し込んだ方が確率が高いのかもしれません。

もっとも、最近は当日受付枠というのがありますから、運が良ければ参観できるかもしれません。

一度、下記要領でネット検索をやって見てください。混み具合がわかります。

1.宮内庁参観希望で検索

2.皇居・京都御所・仙洞御所・桂離宮・修学院離宮と出ます。

3.例えば桂離宮をクリックすると希望月の選択と出ますので、希望する月をクリック。

4.日付・時間ごとに、空いている場合は◎、空きがない場合は✖で表示されます。

5.空いている日をクリックすると代表者・同行者を入力して送信します。(申し込み)

6.後日、抽選結果が送信されてきます。

運を信じて4月以降、試みたいと思います。