冬コミ無しか〜。なんかどんどんハードな局面になっていますが…

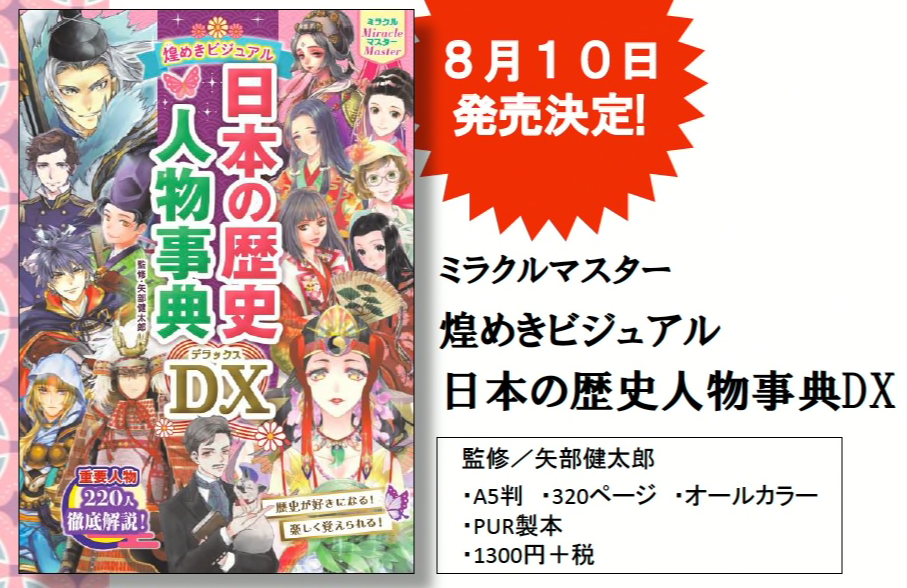

ちょっと甘いものでも挟もうか^^

じゃあ、「王子様」なんてどうです?

西南戦争に参戦した知られざる「諸隊」をめぐる話、第2回です。

*******************************

西南戦争というと、だいたいどの本も官軍メインもしくは

薩摩の猛者というかんじありかと思いますが

「馬上豊かな美少年」は決して裏切らない(何をやww)

知られてないのがもったいないと思います。

本日は「佐土原隊」です。

佐土原というのは宮崎市の少し上の方のごく小さい藩です。

(今、洪水大丈夫ですかね…?ちょっと心配)

ここが佐土原。

この佐土原藩の藩主の息子、島津啓次郎をリーダーとするのが佐土原隊です。

佐土原隊も、熊本協同隊のように私学校を作っておりました。

島津啓次郎、12歳で勝海舟に入門

留学生としてアメリカに渡り、7年ほど英語フランス語と数学を学びます。

アメリカで学んだのは、自由と民主主義。

そんなわけで、新政府に対してはモヤっとする。

きっと、新しい日本はアメリカのような制度であることを望んだんでしょう。

一部の藩閥エリートだけが実権を握って政治を行うのが許せない。

そこで西南戦争に参戦、となったわけですが

まず家の人が止める!(当たり前のような気がする;)

次に、西郷隆盛本人が止める!

「貴方は勉強とかしてた方がいいですよ」…と(わかる気がする;)

佐土原隊は200名ほど

でもとにかくお金が無い。

しかも弱い…

宮崎の事情ってあって、鹿児島の県令(県知事)大山綱良が旧宮崎県を仕切っていて

薩摩軍に参加しよう?ね?参加しよう?としきりに促すのだけど

宮崎士族は、どうも熊本士族あたりとは空気が違ってて

「戦いたくない!戦わせないで!できればお家でダラダラしていたい!」

そんなとこがあったそうです。

とりあえず、理想なんかは遠くても平和だったんではと思います。

啓次郎はおじさんにあたる島津久光にお金を頼みに行くも

断られてしまいます。

久光の性格わかってないな。性格こじれおじさんだぞあの人。

薩摩からアメリカ留学というと、村田新八の息子岩熊もそうですが

英国に渡った薩摩スチューデント(五代友厚とかいる)の華々しさと比べると

ちょっと気の毒というか。

でもまだ日本の未来が未確定であっただろう明治の初年に

アメリカのような制度に憧れたり、可能性について思ってても全然おかしくないと思う。

特に、有司専制への批判というのを

自ら王子様である彼がやるのってすごくないですか?

華族会館から学習院のポジションをもらうはずだったのに、理想に反するとして断ったり

自ら作った私塾では決して高飛車態度でなく、一緒に炊事とかしてたり

西南戦争で薩摩の敗戦が色濃くなる中、単身東京に行き

西郷を助けてやってくれと嘆願したり

もうホントやばい貴公子キャラだよ!

というわけで!

ネオロマなら八葉にポジション取るだろう(笑)

啓次郎王子を描いてみました^^