いぬくそ看板物語(5)

実家近所のスナック「ぽすと」の駐車場にて

静岡での自営業生活は厳しいものだった。フリーランスと言えば聞こえは良いが、全て自分でやらなければいけない。スケジュールを自由に組めるのは良いのだが、交通費や物品購入といった経費は自分持ちで、売上次第ではそれらの費用が無駄になることが多かった。守ってくれる会社が無いので、問題が発生したら全て自分で責任を追わなければいけない。失敗は許されず、挽回の機会すら与えられずに終わってしまう。

この時期の私を支えていたものが2つある。ひとつはアルファロメオ145を運転している時の痛快さ、そしてもうひとつは、そう、いぬくそ看板だったのである。

この頃に撮った看板の特徴は、ロケーションの多様性だ。それまでは割と繁華した場所を活動拠点としていたため、都市部のいぬくそ看板しか注目していなかった。それが静岡に戻ってきたことにより、田舎におけるいぬくそ看板、ひいてはいぬくそ問題へ関心が向かった。

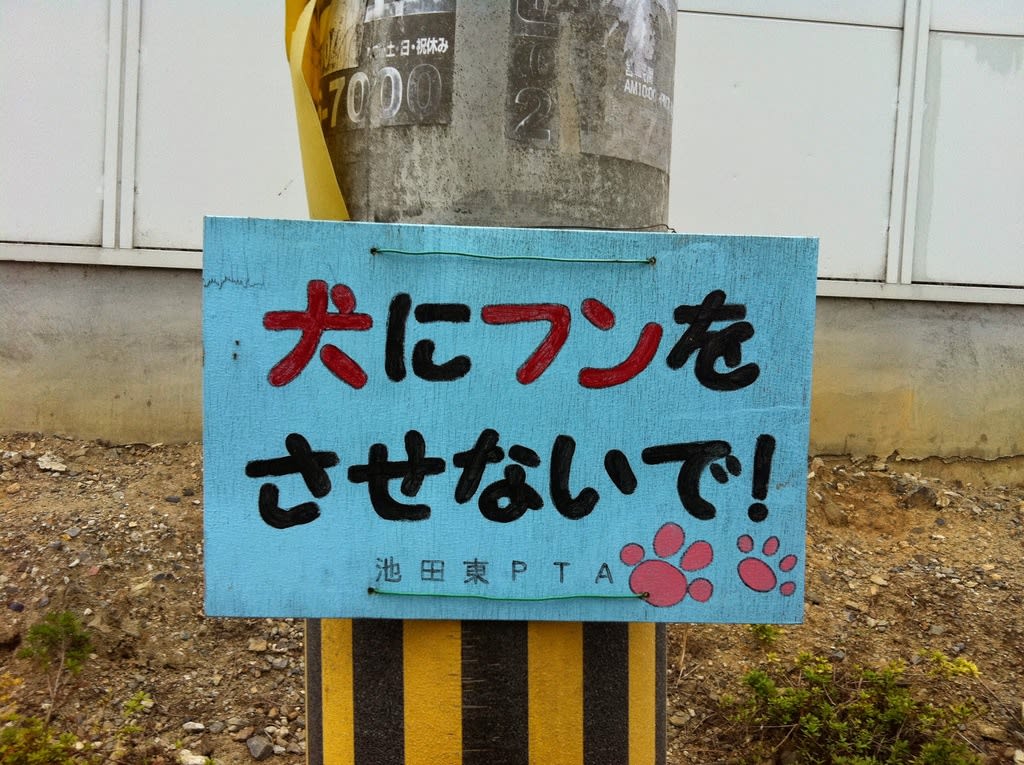

例えばこの写真。家の前でも無ければ、公園でもない。人がフンを踏むことの無さそうな場所なのに看板が設置されている。この状況から、農地をフンから守る必要がある事が想像できる。もっと言えば、用水路の清潔さを保つため、必死な想いで看板を設置した事が見て取れる。人の気持ち、ドラマが想像しやすい状況である。看板のデザインや奇異さを鑑賞するだけではなく、その底流として存在する人間模様が重要であると気付き始めた。

とは言え、この頃はまだ看板が設置されたシチュエーションを追うこだわりは弱く、同じデザインの看板を別々の場所で撮っても「失敗した」と反省することもあった。今は同じデザインだからこそ、設置場所に込められた想いの違いが想像できて尊いと思えるのだが。

同じ看板だが、設置場所が違うから別々のドラマを抱えている

(静岡県富士市でよく見る看板)

クルマといぬくそ看板で支えられた私の生活は、あるつまづきから次第に崩れていく。愛車145を巻き込みながら……。

(つづく)