今更ではありますが、将棋界にとって「定跡」とは何なのでしょうか?

私の手元にある新明解国語辞典第八版[1]では、「(将棋で)その局面で最善とされる、決まった指し方」とされています(※1)。最善とされる指し方は時代とともに変わりますから、定跡書は版を重ねてその内容をアップデートしていくものであるはずです。実際、(故)山田九段は過去の雑誌投稿に言及しつつ、新手順を掲載しておりました(例:△四間飛車5四歩型に対する斜め棒銀において、△6二角(打)(1964年)[2]⇒△5三角(打)(1969年)[3]へ変更。)

さて、上記のような気持ちで近所の大型書店の棋書コーナーを見てみると、タイトルに「定跡」を冠した棋書はあまり見かけません。「〇〇〇の基本」とか「〇〇〇のコツ」という棋書はありましたが。なるほど、出版業界で版を重ねるのは大変なことだから、そう易々と「定跡書」を名乗ることはできないでしょう。

しかし、書店の本棚をよく探してみると、所司七段の複数の棋書[4]-[6]は「定跡」を冠しているではありませんか。この特殊な出来事は、きっと、所司先生は難解な定跡手順をアマチュアに分かりやすく伝えようとする熱意があるために違いない(※2)、という風に、私は所司先生と山田先生を重ねてしまいました。今では自身の身勝手さと世間知らずさを反省しております。

(※1)もちろん、辞書は一般人が持っている共通認識を言語化したものであって、専門家(プロ)の認識とは異なることはよくあります。しかし、棋書は一般向けに販売されるのですから、辞書的な意味を考慮しない訳にはいかないはずです。

(※2)奥付に重版が為されていないのを確認してはいましたので、当時も全く鵜呑みにしていた訳ではなかったです。

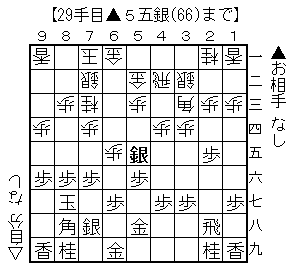

勝手な思い違いをしている人間(ブログ主)には、遅かれ早かれ天罰が下るものです。問題の局面(四枚落ち)は下記です。

上図は、所司七段の「【新装版】駒落ち定跡」[7]のp. 75と同一局面です。同書では▲1四歩、△同歩、▲1二歩、△5二金、▲1四銀、△1三歩とされており、以降も手順は長いですが、下手は銀桂交換の駒損ではあるものの、成香を作って下手十分な岐れとなります。確かに、私の将棋の先生も、以前はそのように対応されておりました。

しかし最近、将棋の先生は上記手順の途中で変化されるようになりました(変化手順は先生の営業秘密なので伏せます)。こうされると、下手の狙いだった成香作りが不可能になります。

この変化手順の評価値(水匠5[8])は本手順よりも下手有利に傾くので、下手が正しく咎めれば優勢になる類のものかもしれません。しかし、アマチュアに新しい狙いを探させるように仕向けて思考を追い付かなくさせるのは実戦的なテクニックだと思います。加えて、別の将棋の先生からも、「自分も30年前、奨励会時代にプロの先生に指されたことがある」との証言を得ていますから、この変化手順は当時から一部のプロ棋士にとっては知られていたと推定します。これは所司七段の「駒落ち定跡」が書かれた2000年より前のことです。奨励会でも指されるくらいなのですから、この変化手順は本手とせずとも簡単に触れてもよかったのではないでしょうか。

そもそもの話になりますが、よく考えてみると、2000年に書かれた定跡書を同じ内容で2023年に新装版として出版するのは、冒頭でお示しした定跡の辞書的な意味を鑑みると不自然です。普通の学術書なら、新版や増補版などを出版するところです。

専門家(プロ棋士)で使われる用語が含意することが、辞書に縛られる必要は全くありません。それでは、プロ棋士の方々は定跡という用語をどのような意味で捉えているのでしょうか?私の将棋の先生は、「定跡は一つの道しるべだ」と仰っていました。なるほど、定「跡」という漢字の当て方に対応する上手い比喩です。一方で(故)山田九段は、「定跡は広い意味で『本筋』の集成である。私の経験からいえば、上達の近道は定跡によって『本筋』の形や手順を知り、実戦の経験によって『本筋』の意味をマスターすることである。」[9]としています。私の将棋の先生よりも強い意味が記されており、その内容もより正確です。そして、所司七段もご自身なりの意味を持って、定跡という言葉を使われているのでしょう。

つまり、プロ棋士といえども「定跡」という言葉が意味するところは、各人によって異なることが推測されます。これを哲学では「言語の問題」と呼ばれ、将棋界以外でもよく起こることではあります。それでも私としては、意味を統一しようとするのは労力に対して割に合わないと思うものの、将棋指導を進歩させるためにはプロ棋士同士が議論して、他人と自分が持つ用語の意味の違いを認識する努力は必要だと思っています(※3)。そうしないと、プロ棋士の定跡解説の客観性が弱いために社会的な信用が知らず知らずのうちに低下し、最近流行りの匿名ユーチューバの解説が益々世間を席巻することになるでしょう。とはいえ、現実にはプロ棋士の先生は明日の対局の準備に忙しいので、将棋の普及に関する問題は脇に追いやられがちなのも、構造的問題として認めなければなりません。

(※3)これは、私の仕事であるエンジニアリング(製品開発)でも重要と考えることの一つです。同じ業界であっても、使われる専門用語(ジャーゴン)は会社によって違うものです。

【参考文献など】

[1] 山田忠雄他、「新明解国語辞典」、第八版、三省堂、2020年

[2] 山田道美将棋著作集、第一巻、大修館書店、1980年、pp. 282-284

[3] 山田道美将棋著作集、第五巻、大修館書店、1980年、pp. 63-64

[4] 所司和晴、「駒落ち定跡コレクション404」、マイナビ、2019年

[5] 所司和晴、「四間飛車定跡コレクション404」、マイナビ、2018年

[6] 所司和晴、「中飛車定跡コレクション404」、マイナビ、2018年

[7] 所司和晴、「【新装版】駒落ち定跡」、日本将棋連盟、2023年

[8] たたやん氏Webページ、https://drive.google.com/file/d/1T-Go2KImMfKD_4m_j4fQFXrEfaGgAcS_/view、閲覧日2024年1月7日

[9] 文献[2]のpp. 4