万祝博覧会 海をまとう

2024年7月27日〜9月29日

千葉県立中央博物館

「万祝」。「まいわい」と読む。

大漁などの祝儀として、網元から船子や親類縁者に配られる、漁師の祝い着。

1)大漁や進水式など漁業または漁師の慶事(お祝い)があったときに注文・製作され、

2)家印や家紋が入り、

3)吉祥の絵柄あるいは漁の模様・漁に関係する文字を染めた衣装

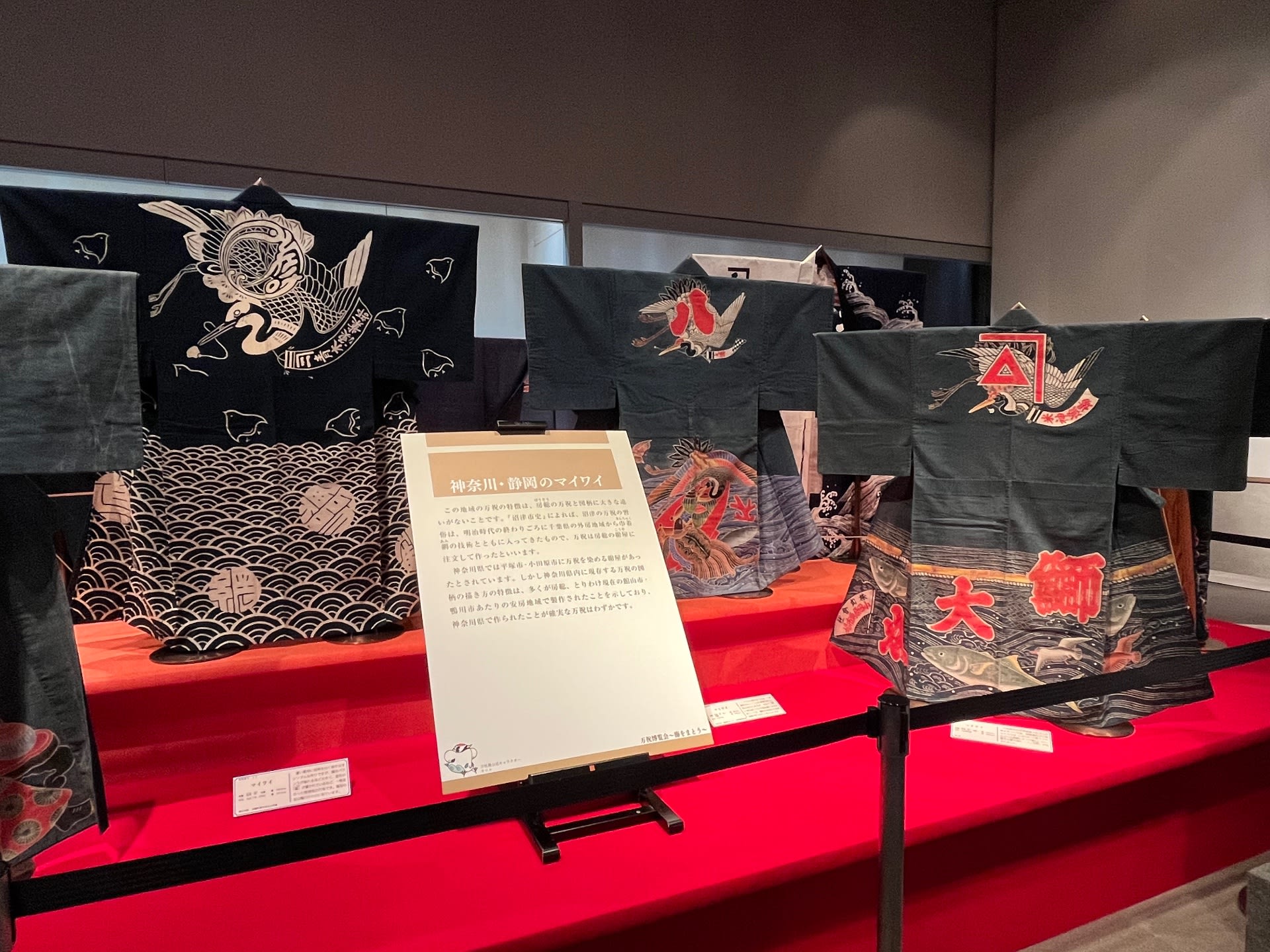

江戸時代後期の房総半島で発祥し、青森から静岡まで東日本の太平洋沿岸一帯に広まった「万祝(まいわい)」。

(「マイワイ」と呼ぶのは千葉を中心に福島から静岡であり、宮城・岩手南部では「カンバン」、岩手北部・青森では「大漁バンテン」と呼ぶ。)

発祥の背景には、九十九里浜や銚子で周期的にイワシの大漁が発生したことで、大漁祝いの行事が定着したことがあるらしい。

東日本の太平洋沿岸一帯に広まったのは、明治時代以降、海外から新しい網や漁法が伝わったことで、漁業会社や漁師たちは新たな漁場を開拓するため各地へ移動、房総の紺屋たちも万祝の注文を取るため漁で賑わう津々浦々へ出向く、こうした人々の移動によって万祝の文化も伝わったということであるらしい。

本展は、青森から静岡まで各地域に残る「万祝」が一堂に介する初めての展示とのことで、「万祝」約40点が集結するほか、関係資料をあわせ計約80点により、万祝文化をみる。

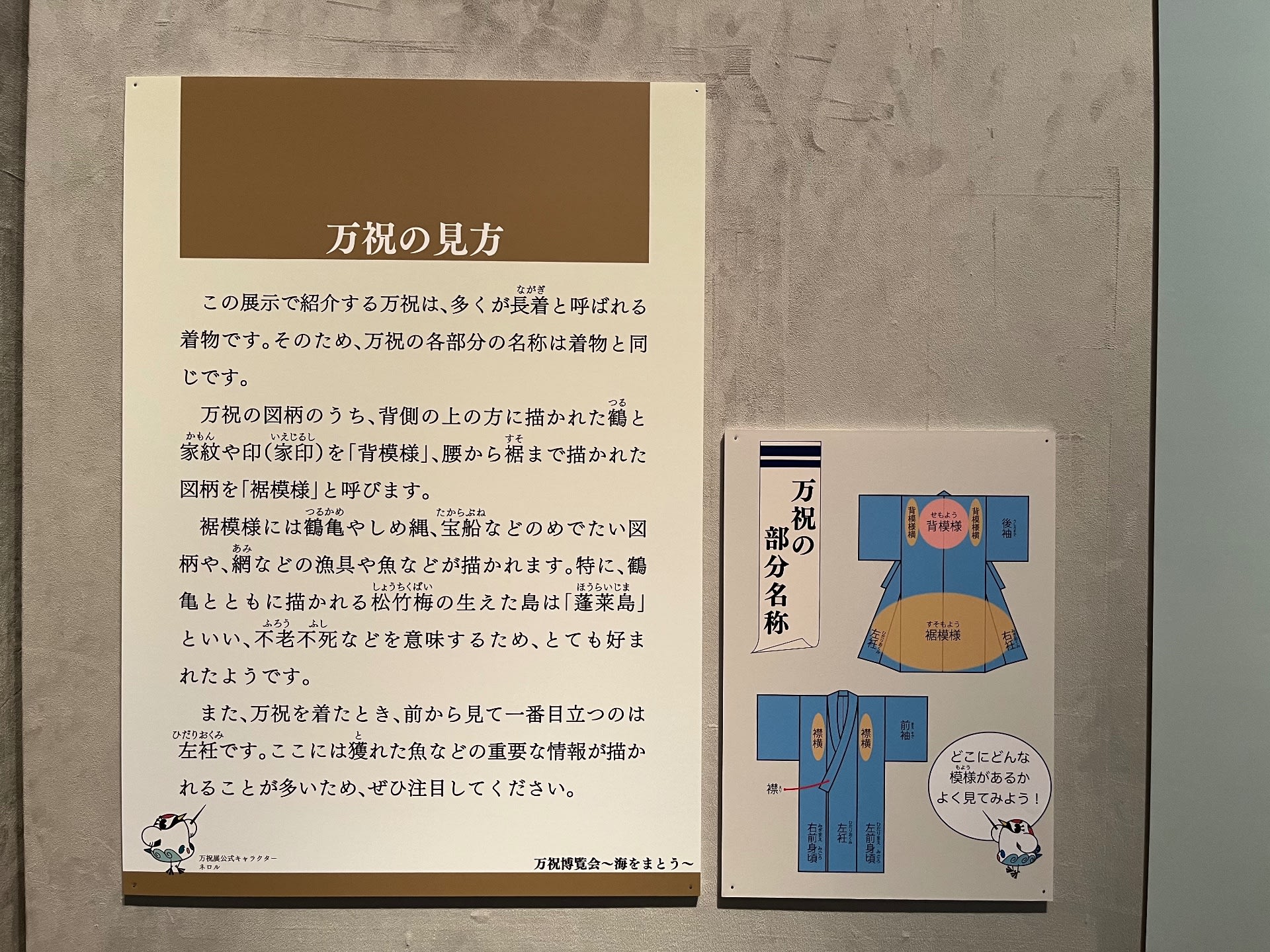

「万祝の見方」

この展示で紹介する万祝は、多くが長着と呼ばれる着物です。そのため、万祝の各部分の名称は着物と同じです。

万祝の図柄のうち、背側の上の方に描かれた鶴と家紋や印(家印)を「背模様」、腰から裾まで描かれた図柄を「裾模様」と呼びます。

裾模様には鶴亀やしめ縄、宝船などのめでたい図柄や、網などの漁具や魚などが描かれます。特に、鶴亀とともに描かれる松竹梅の生えた島は「蓬莱島」といい、不老不死などを意味するため、とても好まれたようです。

また、万祝を着たとき、前から見て一番目立つのは左衽です。ここには獲れた魚などの重要な情報が描かれることが多いため、ぜひ注目してください。

で、私的に注目して見たのは、お勧めどおり、裾模様に描かれる魚の図柄。

大漁をもたらした魚介である。

以下、魚介の図柄7選。

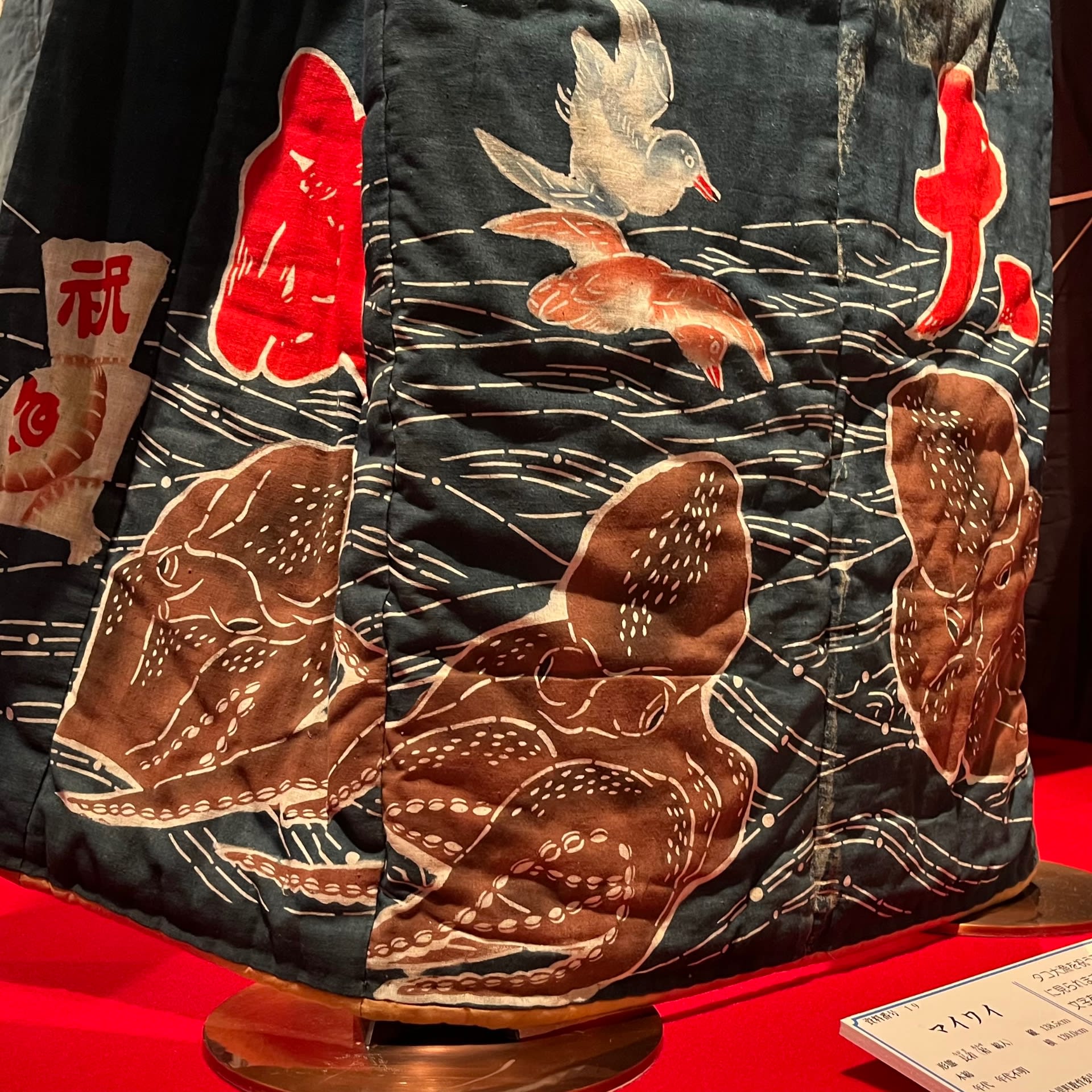

タコ

《マイワイ》

年代不明、千葉・九十九里町教育委員会

タコ大漁を祝う。タコの姿を描いたものは珍しいという。他のタコ大漁の万祝では、姿ではなく、「たこ」と文字で表しているとのこと。

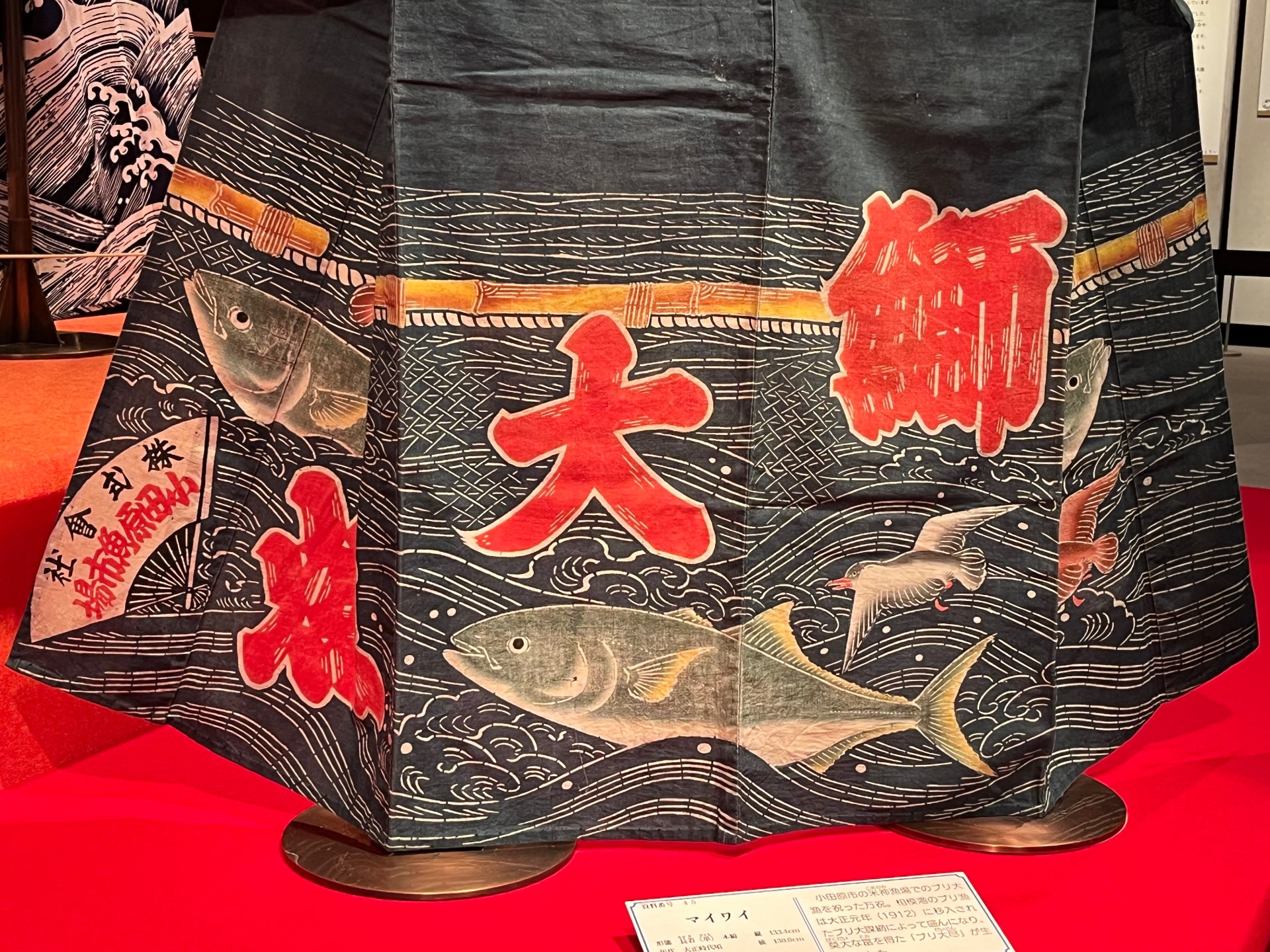

ブリ

《マイワイ》

大正時代頃、個人蔵

神奈川・小田原市の米神漁場でのブリ大漁を祝う。

相模湾のブリ漁は、大正元年に移入されたブリ大謀網によって盛んになり、莫大な富を得た「ブリ大尽」が生まれたという。

イワシ

《マイワイ》

昭和31年、福島・いわき市暮らしの伝承館

共徳丸は屋号を儀助といい、「イワシといえば儀助、儀助といえばイワシ」というほどイワシ漁で知られたという。

描かれた魚は「七つ星」と呼ばれる斑点があるため、マイワシだろうとのこと。

タイ&マグロ

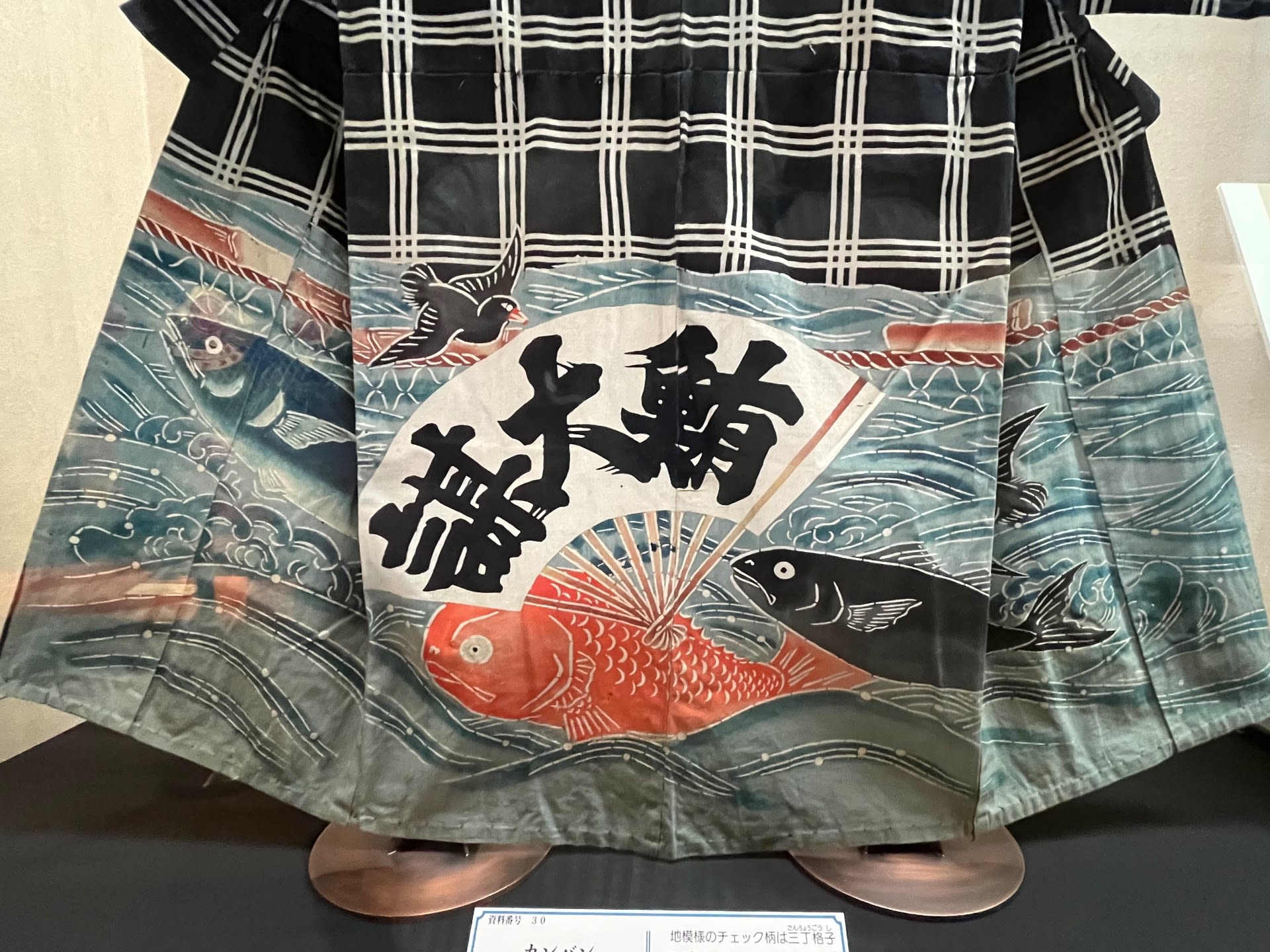

《カンバン》

年代不明、宮城・石巻市博物館

マグロ大謀網だが、タイが最も大きく描かれているのは、めでたい意匠としてか、漁獲が大きかったのか、とのこと。

サメ

《カンバン》

大正時代、宮城・気仙沼市、リアス・アーク美術館

現在の気仙沼港はフカヒレ用のサメの水揚げで知られるが、明治・大正時代はちくわなどの原料としてもサメを獲っていたとのこと。

イカ&マス

《大漁祝いかんばん》

昭和11年、岩手・大船渡市立博物館

マスとスルメイカの大漁を祝う。

イカは展示の関係で見づらい位置にあるが、かわいらしい。

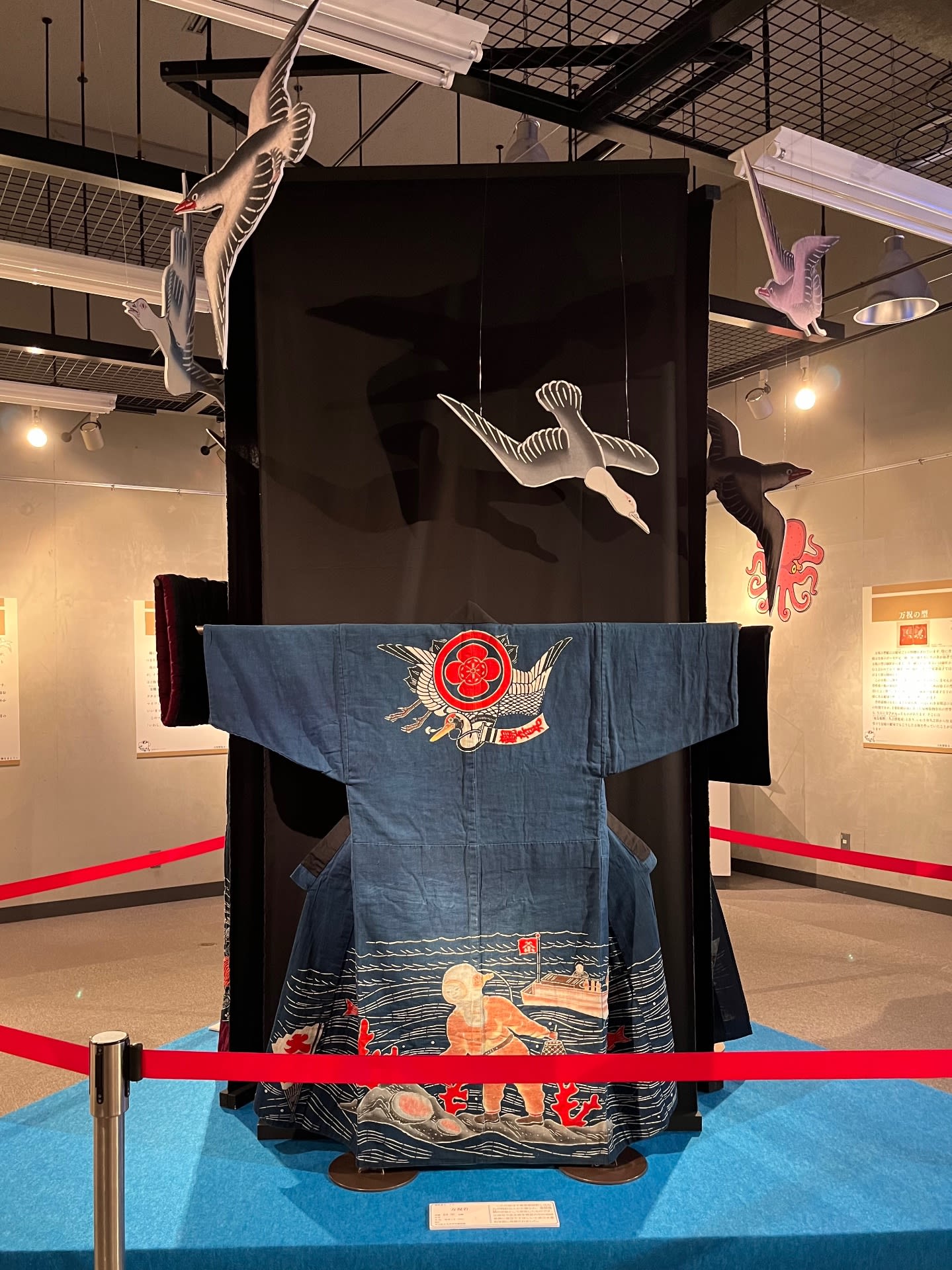

アワビ

《万祝着》

昭和6年ころか 岩手県立水産科学館

この万祝は、岩手・宮古市の水産科学館が所蔵するが、千葉県御宿町に住む方が、同町の人から購入し歌謡舞踊の衣装として使用していたものを、出身地に寄贈したとのこと。

なんといっても魅力的なのは、「機械式潜水服」姿の漁師。

観音丸は御宿町の網元・大野氏の採鮑漁船。昭和5年頃に操業し、昭和33年に廃業。主な漁場は北海道・青森で、数度の大漁があり、万祝も何度か作ったようであるとのこと。

あわせて、昭和5・6年度事業の大漁を記念した写真2枚が紹介され、1枚は船の上での男性20名の集合写真で、うち2名が機械式潜水服を着ている。

+1選

ギス

《マイワイ》

昭和27年 福島・いわき市 ふくしま海洋科学館

ぎすの大漁を祝う。

「ぎす」は、図柄ではなく、文字で表されているが、このように魚介を文字で表した万祝も多いようだ。

ギスは、身が柔らかく痛みやすいが、食味が良いため、かまぼこなど練り物の原料として利用されるようになってから漁獲が増えたという。水産加工業が盛んないわき市らしい万祝。

大漁祝いとしての「万祝」は、昭和30年代には終わり、祝儀はジャンパーや家電、現金などに姿を変える。

一方、着物としての「万祝」は、漁業文化を離れ、染色技術やデザインが目を引く美術工芸品として、活路を開く取組みが続けられているという。

本展では、現在でも万祝を(大漁祝いとしてではないが)作りつづけている千葉県鴨川市の紺屋の活動や、千葉大学におけるデザインの継承の取組みなどが紹介されている。